鸳鸯阵,作为明代抗倭名将戚继光为克制倭寇而创制的经典阵法,以其“长短互用、攻防兼备”的战术特性,在台州九战九捷、横屿之战等战役中屡建奇功。然而,任何阵法都存在其局限性。

一、鸳鸯阵的战术核心:小而疏散,灵活多变

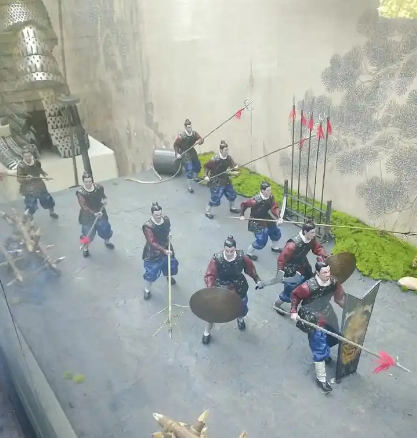

鸳鸯阵以11人为一队,由队长、长牌手、藤牌手、狼筅手、长枪手和镗钯手组成,其战术设计围绕“短长互用、扬长避短”展开:

分层防御与进攻:长牌手与藤牌手居前,以盾牌遮挡箭矢与长枪,狼筅手以带枝毛竹扫荡敌军,长枪手负责刺杀,镗钯手则负责警戒与支援。各兵种分工明确,形成“牌前进、筅救牌、长枪救筅、短兵救长枪”的协同链条。

地形适应性:针对东南沿海多丘陵、河渠的地形,鸳鸯阵以疏散队形避免密集阵型被倭寇分割包围,同时通过变阵(如两仪阵、三才阵)适应不同战场需求。

心理威慑与实战效能:狼筅的枝丫可遮挡视线、扰乱敌军,藤牌手的标枪与腰刀能近战突袭,长枪手的密集刺杀形成“死亡走廊”。戚继光通过严格训练,使士兵能精准执行战术,甚至以“十人斩首”的军法确保阵型不乱。

二、鸳鸯阵的实战战绩:从台州到横屿的碾压式胜利

鸳鸯阵的实战表现堪称冷兵器时代的战术奇迹:

台州之战(1561年):戚家军以鸳鸯阵连战九场,累计斩首、生擒倭寇近5400人,自身仅阵亡9人。

横屿之战(1562年):戚家军以鸳鸯阵突破倭寇滩头防线,阵亡13人,斩首340余人。

牛田之战(1563年):戚家军零伤亡斩首600余倭寇,创下冷兵器时代罕见的“零伤亡”纪录。

这些战绩的背后,是鸳鸯阵对倭寇战术的精准克制:倭寇惯用“蝴蝶阵”“长蛇阵”等散兵战术,以日本刀与长枪形成杀伤半径,但鸳鸯阵通过狼筅的枝丫与盾牌的遮挡,使倭寇的武器优势失效,长枪手的密集刺杀则直接瓦解其进攻。

三、鸳鸯阵的潜在破解思路:从战术克制到战场环境利用

尽管鸳鸯阵在抗倭战争中表现卓越,但其战术设计仍存在可被利用的弱点。结合历史案例与军事理论,破解鸳鸯阵可从以下角度切入:

1. 兵器克制:以长制短,分割阵型

鸳鸯阵的核心防御依赖狼筅与盾牌,但其武器长度存在极限。若敌军使用更长兵器(如五米长的“三间枪”)顶住正面,同时以两翼长枪武士牵制藤牌手,再派精锐太刀队突入阵型缺口,可瓦解其协同链条。例如,日本战国时代的“影武者战术”中,武田家骑兵常以长枪阵突破敌军防线,再以太刀武士实施绞杀,这一思路与破解鸳鸯阵的逻辑相似。

2. 地形利用:围而不攻,困死拉倒

鸳鸯阵虽适应丘陵地形,但在山地或密林环境中,其疏散队形可能因视野受限而陷入被动。敌军若采用“围而不攻”策略,通过小规模骚扰消耗戚家军补给,迫使其主动出击,再以伏击或火攻瓦解阵型,可有效削弱鸳鸯阵的实战效能。例如,明代倭寇在浙江沿海常采用“打了就跑”的游击战术,避免与戚家军正面决战,这一策略虽未直接破解鸳鸯阵,但通过消耗战削弱了其优势。

3. 兵种协同:冷热兵器混搭,突破防御

鸳鸯阵虽融入火器(如长枪手与镗钯手装备火箭),但其核心仍依赖冷兵器协同。敌军若以弓弩手或火铳兵实施高强度火力覆盖,再派掷弹兵在盾兵掩护下抵近投弹,最后以刀盾兵与枪兵收割人头,可突破鸳鸯阵的防御体系。这一思路在明代俞大猷的《大同镇兵车操法》中已有体现:其战术以战车为防御掩护,两侧步兵以盾牌、火枪、鸟铳混搭,骑兵接应,形成“冷热兵器+诸兵种协同”的复合战术,对鸳鸯阵构成潜在威胁。

4. 心理战与情报战:扰乱军心,瓦解协同

鸳鸯阵的效能高度依赖士兵的协同与纪律。敌军若通过间谍渗透、散布谣言或伪装败退等方式扰乱戚家军军心,迫使其阵型混乱,再以精锐部队实施突袭,可瓦解其战术协同。例如,明代倭寇常伪装成百姓混入戚家军驻地,暗中破坏兵器或投毒,这一策略虽未直接破解鸳鸯阵,但通过削弱其战斗力间接影响了战术效能。

四、结语:鸳鸯阵的战术遗产与破解的启示

鸳鸯阵作为中国古代军事史上的经典阵法,其“小而疏散、灵活多变”的战术设计,不仅为戚家军抗倭胜利奠定了基础,更对后世军事思想产生深远影响。然而,任何阵法都非无敌,其破解思路往往隐藏在战术设计的反面:以长制短、以奇破正、以势压人。从鸳鸯阵的破解中,我们可得出两点启示:

战术设计需动态调整:鸳鸯阵的成功源于其对倭寇战术与东南地形的精准适配,但若脱离特定环境,其效能可能大打折扣。现代军事中,战术设计需根据战场环境、敌军特点与自身优势动态调整,避免“一招鲜吃遍天”。

协同与纪律是阵法灵魂:鸳鸯阵的破解难点在于其严密的协同与铁一般的纪律。现代军队需通过严格训练与实战演练,确保士兵在高压环境下仍能精准执行战术,避免因协同失误或纪律松散导致阵型崩溃。

鸳鸯阵的破解,本质上是战术设计与实战应用的博弈。从兵器克制到地形利用,从兵种协同到心理战,破解思路的多样性提醒我们:战争的胜利,永远属于那些能精准把握对手弱点、灵活调整战术的一方。