南海神庙,又称波罗庙、东庙,坐落于广州市黄埔区庙头村,始建于隋开皇十四年(594年),已有一千四百多年历史,是中国历代皇帝祭海的场所。庙宇占地面积3万余平方米,中轴线上由南而北依次为牌坊、头门、仪门、礼亭、大殿和昭灵宫,两侧有廊庑;西南章丘岗上有浴日亭,是古代观望海上日出之地,宋元时期即为羊城八景的首景“扶胥浴日”。

建筑特色

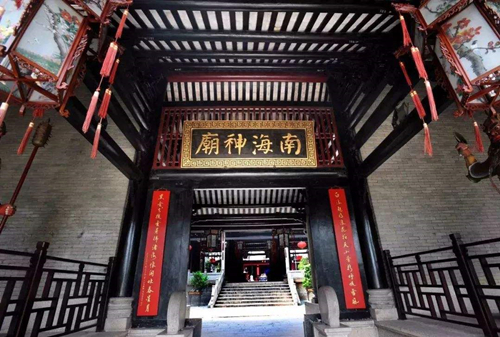

南海神庙经历代多次扩展修葺,20世纪80年代重修的南海神庙以文献记载中的明代建筑形制为蓝本进行复原,其建筑宏伟深广,坐北向南,前堂后寝,占地面积3万余平方米。庙宇主体建筑沿着中轴线从南到北依次为头门、仪门、礼亭、南海神大殿、昭灵宫(后殿)共五进,一进高于一进,其他附属建筑均以五进为中心,左右对称,是较典型的中国传统庙宇建筑。

古庙修复的殿堂建筑,大部分梁柱、木架、斗拱采用进口的坤甸木料,屋顶的正脊侧脊采用石湾陶瓦、博古花板,飞龙戏珠,鳌鱼镇脊,彩凤朝阳,神兽护卫,结构精巧,巍峨恢宏,轩昂大度。加上重塑了南海神庙六侯顺风耳、千里眼等神像,使古庙重现昔日的辉煌。神庙主殿重檐飞托,24条高耸的坤甸主梁与横梁斗拱入凖成架,使大殿宏伟而稳重,是解放后建成的广东最大的木结构大殿。

地理环境

南海神庙之所以建在广州黄埔,与当地的地理位置密切相关。广州地处中国内地南部,珠江三角洲北端,位于东、西、北三江的汇合处,濒临南海,属珠江水系河口区范围,是南海海上丝绸之路上最重要的港市,而位于黄埔区的扶胥港是古代广州的外港。

历史沿革

隋开皇十四年(594年),隋文帝下诏建四海神庙祭四海,在广州南海建南海神祠,并在当地请了一位巫师主持神庙的洒扫和祭祀南海神,祠内还广植松柏树木等,南海神庙因此建立。

唐开元十四年(726年),张九龄奉唐玄宗之命,以特遣持节的身份到广州祭祀南海神,这是南海神庙历史上一次重要的祭祀,开创了皇帝派重臣南来代祭南海神之先河。

唐天宝十年(751年)正月,唐玄宗命张九皋奉金字玉简之册封南海王,还将旧庙进行重新修葺,祭南海神自此始用王侯之礼,并定下立夏节由广州刺史代祭南海神制度。庙中原有《册祭广利王记》碑记其事,杜甫有诗赠行(见韩愈撰《南海神广利王庙碑》)。

唐元和十三年(818年)将夏,广州刺史、岭南节度使孔戣亲奉宪宗祝册往南海神庙祭祀。元和十四年(819年)立夏日,孔戣再次前往南海神庙祭祀,并将庙宇扩大,治庭坛,改作东西两序和斋庖之房。元和十五年(820年)夏至,孔戣第三次前往祭祀南海神,并请袁州刺史韩愈为新修葺的南海神庙撰碑文,以记其事,循州刺史陈谏书碑文,这就是《南海神广利王庙碑》,今立南海神庙仪门东侧,并建有碑亭。

宋开宝六年(973年),宋政府命中使修葺神庙,还立《大宋新修广利王庙之碑》于庙内,由裴丽泽撰碑,韩溥奉勅书碑文(此碑今立庙内头门之西侧)。

宋大中祥符六年(1013年),宋真宗派员重修南海神庙。