洪武二十三年(1390年)五月初二,77岁的李善长跪在应天府刑场。这位曾被朱元璋比作“萧何”的开国第一功臣,此刻身着囚服,身后是妻女、弟侄等七十余口家眷。随着监斩官的令牌落地,一场持续十余年的权力清洗达到高潮。这场看似因“谋反”引发的屠杀,实则是朱元璋为巩固皇权精心设计的政治手术。

一、权力网络的缔造者:从萧何再世到淮西首辅

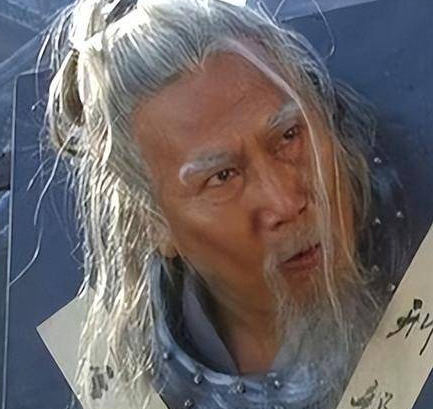

李善长(1314-1390)的崛起堪称寒门贵子的典范。这位定远书生凭借“有智谋,通晓法家学说”的才能,在朱元璋攻占滁州时投效麾下。他不仅统筹军粮供应,更在朱元璋与郭子兴争权时,以“坚决谢绝辅佐郭子兴”的忠诚赢得信任。至正二十四年(1364年),朱元璋自立吴王,李善长出任右相国,开启其长达二十余年的权力垄断。

作为明朝首任丞相,李善长构建起庞大的淮西集团网络:其弟李存义任太仆寺丞,侄子李佑娶胡惟庸侄女为妻,儿子李祺迎娶临安公主。这种政治联姻使李氏家族成为淮西勋贵的核心。洪武三年(1370年)封爵时,朱元璋特赐丹书铁券,许其“免二死,子免一死”,看似给予无上荣宠,实则埋下权力制衡的伏笔。

二、胡惟庸案:权力清洗的导火索

洪武十三年(1380年)胡惟庸案爆发,这场持续十年的政治风暴中,三万余人被诛杀。作为胡惟庸的举荐者,李善长却奇迹般逃过初劫。这种反常现象背后,是朱元璋对淮西集团的渐进式清洗策略:先铲除胡惟庸等中层官员,再逐步收紧对李善长的包围网。

关键转折点出现在洪武十八年(1385年)。当李存义父子被揭发为胡党时,朱元璋仅下诏“免死,安置崇明”,实则等待李善长的反应。这位权倾朝野的丞相非但未谢恩,反而继续干预朝政——他向汤和借三百卫士修建府宅,为丁斌求情等举动,不断触碰朱元璋的底线。这些看似琐碎的“干政”行为,在帝王眼中却是挑战皇权的危险信号。

三、谋反指控:政治清算的合法外衣

洪武二十三年(1390年)的“谋反”指控,本质是朱元璋为彻底清除淮西集团制造的合法借口。丁斌的供词揭示了精心设计的指控链条:

利益输送:胡惟庸以二百两黄金贿赂李善长,换取相位推荐

亲属劝诱:李存义多次传达胡惟庸的谋反承诺,许以“淮西封王”

暧昧态度:李善长虽未明确参与,却以“我老矣,等我死后,你们想怎么干就怎么干”的模糊回应,留下把柄

这种指控策略极具政治智慧:既利用李善长与胡惟庸的亲属关系,又抓住其“知逆谋不发”的失职行为,将个人恩怨转化为法律罪证。当星象学家预言“星变,当移大臣”时,朱元璋立即将天象与李善长关联,完成从道德审判到天命所归的逻辑闭环。

四、权力逻辑:君主专制的必然产物

李善长之死折射出明朝初期皇权与相权的激烈博弈。朱元璋通过三步走完成权力集中:

废除丞相制:洪武十三年借胡惟庸案废除延续千年的宰相制度

清洗淮西集团:以李善长案为标志,彻底铲除可能威胁皇权的军事贵族

建立特务政治:锦衣卫的设立,使君主直接掌控司法审判权

这种权力重构具有历史必然性。作为农民起义领袖,朱元璋对“功高震主”有着刻骨铭心的恐惧。李善长虽无谋反实据,但其“外宽和而内多枝刻”的性格缺陷,加上淮西集团对皇权的潜在威胁,使他成为君主专制祭坛上的牺牲品。正如陈梧桐教授所言:“李善长之死,是朱元璋强化君主专制的必然产物。”

五、历史回响:权力游戏的永恒警示

李善长案留下三重历史遗产:

制度层面:彻底终结中国宰相制度,开启六部直隶皇帝的集权模式

文化层面:塑造了“功高震主者危”的政治文化基因

实践层面:为后世帝王提供权力清洗的经典范本

当王国用在李善长死后冒死上疏鸣冤时,朱元璋选择沉默。这种沉默比任何辩解都更具说服力——在绝对皇权面前,法律与道德都只是维护统治的工具。李善长的悲剧,本质是个人野心与制度变革碰撞的产物,其结局早已写在朱元璋“棘杖去刺”的隐喻之中。

这场发生在六百多年前的权力清洗,至今仍在叩问每个观者:在权力与道德的天平上,人性究竟能承载多少重量?当李善长跪在刑场时,他是否想起三十年前那个在滁州城下向朱元璋进言“豁达大度,知人善任”的定远书生?历史没有给出答案,只有应天府的秋风,依旧在南京明城墙下呜咽。