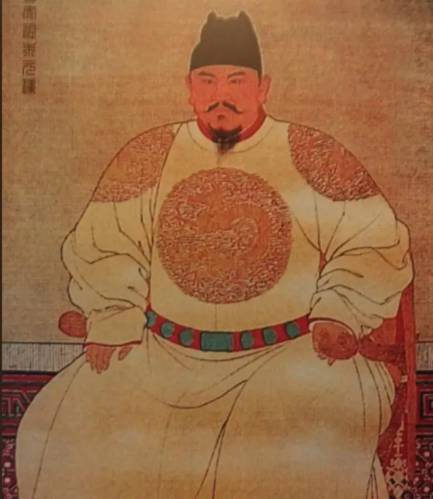

在明朝波澜壮阔的历史长河中,朱元璋无疑是最为耀眼的存在。他从一介布衣崛起,推翻元朝统治,建立大明王朝,其开国之功不可磨灭。然而,在历史长河中,对于“千古一帝”的称号,朱元璋虽备受争议,却也似乎难以完全契合这一至高无上的赞誉。那么,究竟是哪些因素使得朱元璋难以成为人们心目中当之无愧的千古一帝呢?

制度建设:集权之弊与创新不足

朱元璋在制度建设方面,有着诸多开创之举,却也存在着一些被后世诟病之处。政治上,他废除丞相制度,设立三司,将行政、司法、军事权力分掌,极大地加强了中央集权。这一举措虽在一定程度上避免了权臣专权,但也导致皇帝政务负担过重,为后续明朝政治的僵化埋下了隐患。此后,明朝皇帝往往因事务繁杂而难以全面掌控朝政,出现宦官专权、内阁权力膨胀等问题。

军事上,朱元璋实施卫所制度,将全国军队纳入严格的编制体系,加强了军事防御和军队管理。然而,随着时间推移,卫所制度逐渐暴露出诸多弊端。卫所士兵长期屯田,军事训练荒废,战斗力下降。到了明朝中后期,卫所制度名存实亡,难以应对内忧外患,如倭寇侵扰、农民起义等,这在一定程度上影响了明朝的军事稳定和国家安全。

文化上,朱元璋确立八股取士制度,旨在选拔人才,规范科举考试。但八股文格式僵化,内容空洞,严重束缚了知识分子的思想,阻碍了文化的创新和发展。许多有才华的文人将精力耗费在八股文的钻研上,而忽视了实际学问和思想创新,导致明朝文化在一定程度上陷入停滞。

民族政策:融合之功与局限之处

朱元璋在民族政策方面,有着积极的一面,但也存在一些局限性。他推翻元朝统治,结束了蒙古贵族对汉族的长期压迫,恢复了汉族在传统中国疆域内的政权,极大地增强了汉族的民族地位和民族自信心。他实行各民族一律平等的政策,尊重少数民族的文化和习俗,促进了民族融合。例如,他鼓励汉族与少数民族通婚,加强了民族之间的交流和联系。

然而,朱元璋在处理民族关系时,也存在一些不够开明的地方。他对外族采取较为强硬的态度,在边境地区实行严格的军事防御政策,限制了民族之间的经济文化交流。例如,他实行海禁政策,禁止民间海外贸易,这不仅影响了沿海地区的经济发展,也阻碍了中国与海外各国的文化交流和友好往来。这种封闭的政策使得明朝逐渐落后于世界发展的潮流,在一定程度上影响了国家的长远发展。

统治手段:严猛之治与残暴之名

朱元璋以严猛治国著称,他通过严刑峻法来整顿吏治,打击贪官污吏和不法勋贵。他制定了《大明律》等法律,对官员的贪污腐败行为予以严厉惩处,甚至规定贪污六十两银子以上者就要处以死刑。这种严厉的统治手段在一定程度上净化了官场风气,提高了政府的行政效率。

然而,朱元璋的统治手段也过于残暴。他大兴文字狱,对知识分子的言论进行严格审查,稍有不慎就会招来杀身之祸。许多文人因文字狱而遭受迫害,导致知识分子人人自危,不敢直言进谏。此外,他还设立锦衣卫等特务机构,监视官员和百姓的言行,严重侵犯了人民的隐私和自由。锦衣卫的滥用职权,制造了大量的冤假错案,加剧了社会的恐怖氛围。

历史评价:功绩斐然与争议并存

朱元璋的功绩不可忽视。他结束了元末的战乱,统一全国,恢复了社会秩序,为明朝前期的繁荣奠定了基础。他推行一系列改革措施,促进了经济的恢复和发展,如实行移民屯田和军屯,减免赋税,丈量全国土地,清查户口等。这些措施使得农业生产逐渐恢复,商业和手工业也得到了一定的发展,史称“洪武之治”。

然而,朱元璋的一些政策和行为也引发了诸多争议。他的分封制导致藩王势力过大,为后来的靖难之役埋下了隐患。他在统治后期大杀功臣,使得明朝开国功臣几乎被屠戮殆尽,这不仅削弱了明朝的军事力量,也影响了朝廷的政治稳定。这些争议使得后人在评价朱元璋时,往往难以给予他“千古一帝”的全面肯定。

朱元璋作为明朝开国皇帝,其功绩卓著,对中国历史的发展产生了深远影响。然而,由于在制度建设、民族政策、统治手段等方面存在一些不足之处,以及历史评价上的争议,使得他难以成为人们心目中当之无愧的千古一帝。但无论如何,朱元璋的历史地位和贡献都不容忽视,他的传奇人生和治国理念,依然值得我们深入研究和思考。