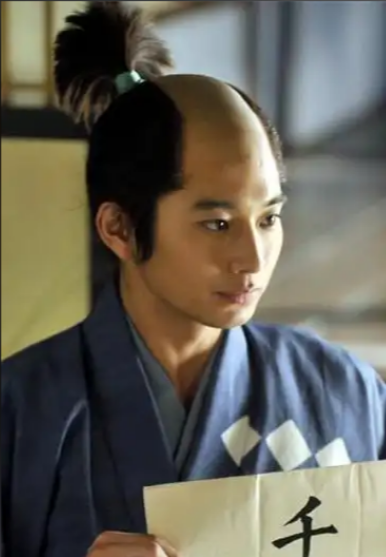

在日本江户幕府的历史长河中,德川秀忠与阿江这对夫妻的关系始终是后世津津乐道的话题。作为第二代征夷大将军与出身战国名门的正室,他们的婚姻既是政治联姻的典范,又因性格差异与权力博弈衍生出独特的情感模式。透过史料碎片与历史细节,可以窥见德川秀忠对阿江的情感远非简单的“喜欢”或“厌恶”,而是交织着敬畏、依赖与深沉爱意的复杂关系。

一、政治联姻:权力网络中的必然选择

德川秀忠与阿江的婚姻始于德川家康的政治布局。阿江作为浅井长政之女,身负织田信长之妹阿市与战国大名浅井长政的血脉,其婚姻价值远超个人情感。德川家康先安排秀忠与织田信雄之女小姬联姻,后改娶阿江,旨在通过婚姻网络将织田、丰臣两大势力纳入德川阵营。这种战略考量下,秀忠的个人意愿被置于次要地位,但阿江的家族背景与政治手腕,却为这段婚姻注入了超越普通夫妻的能量。

阿江的强势性格在婚后迅速显现。当她发现侍女静为秀忠诞下私生子保科正之时,果断将婴儿送往会津藩抚养,并迫使秀忠终身不敢相认。这种决绝手段不仅维护了家族尊严,更让秀忠意识到妻子在政治决策中的影响力。在女儿和子与后水尾天皇的婚姻谈判中,阿江以“政仁亲王已与女宠生子”为由,将婚事拖延12年,迫使天皇家为迎娶德川之女付出七十万石巨额嫁妆。这场持续十余年的拉锯战,最终以和子成为中宫皇后告终,德川幕府借此实现与皇室的血脉联结。阿江的政治智慧与执行力,使秀忠逐渐对她产生敬畏与依赖。

二、家庭生活:强势背后的温柔与妥协

尽管阿江在政治领域雷厉风行,但在家庭生活中却展现出矛盾的一面。她因德川家康讨厌其出身和过往婚姻经历,被迫将长子竹千代(德川家光)交给奶妈阿福抚养,甚至对年幼的竹千代说出“如果我没有生下你就好了”的狠话。这种行为看似冷漠,实则是阿江在家族权力结构中的无奈妥协。她将母爱转移到次子德川忠长身上,坚持不请乳母亲自抚养,试图通过培养忠长来弥补对家光的亏欠。

秀忠对阿江的强势既感到压力,又暗含包容。某次家宴中,当兄弟们建议秀忠纳侧室以解决嫡子问题时,他神色大变,直言“娶侧室”是提都不敢提的字眼。这种反应虽带有夸张成分,却反映出秀忠对阿江权威的认可。而在阿江为纠正长子性取向问题,特意安排侍女“考验”秀忠时,他虽懊悔失眠,却未敢违背妻子意愿。这些细节表明,秀忠对阿江的情感中,敬畏与妥协占据主导地位,但这种妥协并非被动服从,而是基于对妻子能力的信任与对家族稳定的考量。

三、权力博弈:二元政治中的默契配合

德川秀忠的政治生涯与阿江的婚姻紧密相连。家康去世后,秀忠立即展开雷霆改革,颁布《武家诸法度》、建立“御三家”制度、实施锁国政策,这些举措背后离不开阿江的支持。当家臣本多正纯试图阻挠锁国令实施时,秀忠毫不犹豫地将其流放,显示出改革者的坚定决心。而阿江在女儿和子的婚姻谈判中展现的政治手腕,则为幕府争取到巨额经济利益,为秀忠的改革提供了物质基础。

在二元政治体系中,秀忠与阿江的默契配合达到顶峰。表面看,德川家光作为将军处理日常政务,但重大决策仍需“大御所”秀忠首肯。这种权力结构在“紫衣事件”中体现得淋漓尽致:当后水尾天皇擅自赐予僧侣紫衣时,秀忠果断修改《禁中并公家诸法度》,将宗教事务纳入幕府管辖。此举不仅打击皇室权威,更确立幕府对佛教界的绝对控制。而阿江作为天皇的岳母,虽未直接参与决策,但其通过婚姻建立的皇室关系网,为秀忠的强硬手段提供了缓冲空间。

四、历史评价:超越情感的权力遗产

后世对德川秀忠与阿江的关系评价存在争议。江户时代史学家认为其“礼仪端正如泥人”,明治维新后则贬斥为“无能之辈”。但近年研究表明,正是秀忠的“平庸”特质,使其成为制度建设的理想人选。他推行的参觐交代制、兵农分离制、身份等级制,共同构成江户幕府的统治基石。而阿江通过婚姻联结的织田、丰臣、皇室三大势力,则为幕府提供了稳定的外部环境。

在东京增上寺的台德院灵庙前,游客们常会驻足凝视那尊威严的将军坐像。石像面容平和,眼神中透露出超越时代的睿智。这位曾被嘲笑为“迟到将军”的统治者,用三十年时间证明:真正的权力不在于战场上的杀伐决断,而在于构建让国家永续发展的制度框架。而阿江作为他背后的女人,以强势与智慧为幕府的稳定奠定了基础。他们的关系早已超越个人情感,成为江户时代权力结构中不可或缺的组成部分。

德川秀忠对阿江的情感,是权力博弈中的敬畏、家庭生活中的妥协与政治合作中的默契共同构成的综合体。这段婚姻虽始于政治联姻,却在历史的长河中演变为江户幕府稳定发展的基石。当樱花年复一年飘落在江户城遗址时,他们的名字早已与那个和平繁荣的时代融为一体。