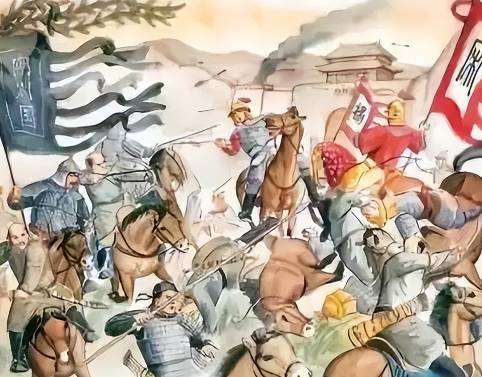

公元986年,宋太宗赵光义以二十万大军分三路北伐,试图收复后晋石敬瑭割让的燕云十六州。这场被寄予厚望的战役,最终因东路军岐沟关惨败、西路军杨业殉国而彻底失败,迫使北宋转向战略防御。这场战役的失利,既是军事指挥的失误,更是战略误判、将领矛盾与制度缺陷共同作用的结果。

一、战略误判:对辽国局势的严重低估

宋太宗发动雍熙北伐的核心依据,是辽景宗去世后"孤儿寡母"的权力真空。然而,这一判断忽视了辽国统治集团的韧性。萧太后萧绰临朝称制后,迅速展现出卓越的政治手腕:她通过联姻政策笼络汉人贵族,重用耶律休哥、耶律斜轸等名将稳定军心,更以雷霆手段镇压西南党项叛乱。据《契丹国志》记载,萧绰"刑赏政事,用兵追讨,皆皇后决之",其统治能力远超宋人预期。

更致命的是,宋太宗未能预判辽军的战术转型。辽军针对宋军三路分进的战略,采取"先破东路,再逐个击破"的战术。耶律休哥率精锐骑兵切断宋军粮道,在岐沟关以"夜围明攻"的战术包围曹彬部。此战中,辽军"收宋尸以为京观",宋军"沙河为之不流",暴露出宋太宗对辽军战斗力恢复的严重误判。

二、将领失和:三路大军的协同崩溃

宋军分兵三路的战略本为形成合围之势,但实际执行中却因将领矛盾沦为各自为战。东路军主帅曹彬虽为开国名将,却受制于监军李继隆的掣肘。当米信部在新城会战失利后,曹彬为避免孤军深入,竟擅自撤退至雄州补给,导致"诸将耻功不成",强行回师涿州。这种"进退失据"的指挥,直接暴露出宋军"将从中御"的制度缺陷。

西路军的悲剧更具代表性。潘美作为主帅,却无法约束监军王侁的冒进。当杨业提出"护送百姓内迁"的稳妥方案时,王侁嘲讽其"畏敌如虎",迫使杨业孤军断后。在陈家谷口,潘美未按约定接应,导致杨业"身被数十创,士卒殆尽",最终绝食三日而亡。这场悲剧折射出北宋监军制度对军事指挥的致命干扰。

三、制度缺陷:重文轻武的深层危机

雍熙北伐的失败,本质是北宋"强干弱枝"政策的必然结果。赵匡胤通过"杯酒释兵权"剥夺武将兵权,赵光义更以"阵图御将"限制前线指挥。据《宋史》记载,宋太宗每次出征前,必"授诸将方略",要求"持重缓行,毋贪小利"。这种"将不知兵,兵不知将"的体制,导致曹彬在岐沟关"时方炎暑,军士疾乏"时,仍需"裹五日粮"盲目进攻。

更讽刺的是,北宋为防范武将叛乱,实行"更戍法",导致"兵无常帅,帅无常师"。东路军将领米信、杜彦圭此前从未与曹彬共事,中路军田重进与西路军潘美亦缺乏协同经验。这种"临时拼凑"的军队结构,在面对辽军"将帅一心,士卒用命"的骑兵集团时,注定难以形成有效战斗力。

四、历史回响:战略防御的必然选择

雍熙北伐的失败,使北宋彻底放弃收复燕云的幻想。宋太宗在战后检讨中承认:"往复劳弊,为敌所乘",转而采取"守内虚外"的政策。这种战略收缩虽避免更大损失,却也埋下"终宋不振"的隐患——直至澶渊之盟,北宋始终未能突破辽军设置的"关南-河北"防线。

从更宏观视角看,雍熙北伐的失败揭示了冷兵器时代战略决策的核心规律:军事胜利不仅取决于兵力对比,更依赖对敌我形势的精准判断、指挥体系的高效运转以及制度设计的合理性。当宋太宗在开封城内绘制阵图时,萧太后已在驼罗口前线亲征督战;当曹彬为粮草不足撤退时,耶律休哥的骑兵已切断宋军退路。这些对比,恰如《孙子兵法》所言:"知己知彼,百战不殆",而北宋的失败,正是对这一古训的深刻反讽。