三国时期(220年-280年)是中国历史上最富传奇色彩的阶段之一,其英雄辈出、战乱频仍的特质,使这段历史成为后世文学创作的永恒母题。若以“三国谁最后一个死亡”为问,需从历史真实与文学演绎两个维度展开探讨,方能窥见这一问题的深层意蕴。

一、历史维度:孙权之死与三国鼎立的终结

在真实的历史脉络中,三国政权的建立与消亡具有明确的时间节点:

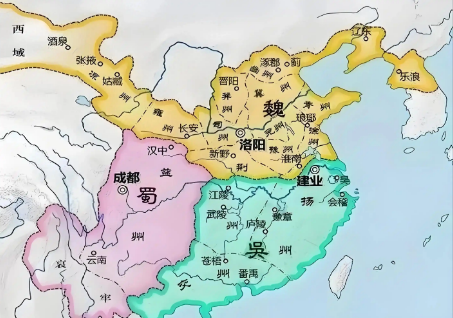

曹魏:220年曹丕篡汉称帝,定都洛阳;265年司马炎篡魏建晋,曹魏灭亡。

蜀汉:221年刘备称帝,定都成都;263年魏灭蜀之战后,刘禅投降,蜀汉灭亡。

东吴:229年孙权称帝,定都建业;280年西晋灭吴,孙皓投降,东吴灭亡。

从政权存续时间看,东吴是三国中最后一个灭亡的政权,而孙权作为东吴开国皇帝,其死亡时间(252年)虽早于西晋灭吴(280年),但仍是三国时期在位时间最长的君主。若以政权覆灭为标志,东吴末代皇帝孙皓的投降(280年)可视为三国历史的正式终结,但孙皓并非三国名将或核心人物。

若聚焦于三国主要政治军事领袖的死亡顺序,则需关注以下关键节点:

220年:曹操病逝(66岁),法正病逝(45岁),吕蒙病逝(42岁),夏侯惇病逝(具体年龄不详)。

223年:刘备病逝(63岁)。

229年:赵云病逝(约70岁)。

234年:诸葛亮病逝(54岁)。

249年:司马懿病逝(73岁)。

252年:孙权病逝(71岁)。

从这一时间线可见,孙权是三国核心人物中最后一个去世的君主,其死亡标志着三国创立者一代的彻底谢幕。此后,三国历史进入司马氏掌控的“后英雄时代”,直至西晋统一。

二、文学维度:《三国演义》中的孙权与三国终章

在罗贯中的《三国演义》中,三国人物的死亡顺序与历史记载存在差异,但孙权仍是小说中最后去世的核心人物之一。根据小说情节:

诸葛亮:于234年病逝于五丈原,其死亡是小说前半部的情感高潮。

司马懿:小说中未明确其死亡时间,但早于孙权病逝情节。

孙权:作为东吴开国皇帝,其死亡被简略提及,时间设定在小说后期(约252年),晚于诸葛亮、司马懿等关键人物。

《三国演义》以“天下大势,分久必合”为叙事主线,其结尾并未聚焦于孙权之死,而是通过西晋灭吴(280年)完成历史闭环。但若以人物死亡为线索,孙权仍是小说中最后去世的三国君主,其死亡象征着三国鼎立格局的彻底瓦解。

三、历史与文学的交织:孙权之死的象征意义

孙权之所以成为三国“最后死亡”的核心人物,既源于历史事实,也暗合文学创作的逻辑:

历史层面:东吴政权存续时间最长(52年),孙权在位期间稳据江东,与曹魏、蜀汉形成长期制衡。其死亡(252年)后,东吴虽继续存在28年,但已缺乏开创性领袖,政权逐渐衰落。

文学层面:罗贯中通过孙权之死,完成了对三国创立者一代的集体告别。孙权死后,小说重点转向司马氏篡魏、西晋统一等情节,三国英雄时代正式落幕。

文化符号层面:孙权以“江东基业奠基者”的身份,成为三国历史中“守成之君”的典型代表。其死亡不仅是个体生命的终结,更象征着三国乱世中“创业”与“守成”主题的转换。

四、三国名将的死亡顺序:英雄时代的谢幕

若将视野扩展至三国名将群体,其死亡顺序更直观地展现了英雄时代的衰落:

早期死亡(220年前):典韦(197年)、吕布(199年)、颜良(200年)、文丑(200年)、孙策(200年)、太史慈(206年)。

中期死亡(220年—240年):关羽(219年)、张飞(221年)、黄忠(220年)、夏侯渊(219年)、庞德(219年)、张辽(222年)、马超(222年)、徐晃(227年)、张郃(231年)、魏延(234年)。

晚期死亡(240年后):许褚(约227年)、周泰(229年)、赵云(229年)、姜维(264年)、邓艾(264年)。

从名将死亡顺序可见,三国武力巅峰期集中于200年—230年,此后随着诸葛亮、姜维北伐的失败与司马氏的崛起,英雄时代逐渐走向终结。而孙权作为唯一活到252年的三国君主,其死亡成为这一历史进程的注脚。