隋代诗人薛道衡的《人日思归》,以二十字凝练出人类共通的乡愁,成为中国古代思乡诗中不可多得的经典。这首创作于隋文帝开皇五年(585年)正月初七的诗作,既承载着诗人出使陈朝的羁旅之愁,更以精妙的时空对照与意象运用,为后世文人开辟了情感表达的崭新路径。

一、时空交织的双重困境

诗的开篇即以“入春才七日,离家已二年”构建起时空的张力场。诗人于开皇四年岁末出使南陈,至作诗时虽实际离家仅两月,但跨越旧历新年的特殊节点,使“二年”成为主观感受的强化表达。这种“时间错位”恰似现代人跨年时的心理体验——当除夕钟声敲响,未竟的归途便在心理层面被拉长为新的年度。薛道衡以“才七日”与“已二年”的对比,精准捕捉了异乡人在节日氛围中的孤独感,如同王维“独在异乡为异客”的现代回响。

更精妙的是“人日”这一特定时令的选择。古人将正月初七视为人类诞辰之日,本应是庆贺生辰的团圆时刻,诗人却身处“鸡日”“狗日”等六畜节日已过的江南,这种文化符号的错位进一步强化了漂泊感。当北方大地尚在冰封,南国已见春花萌动,地理气候的差异成为横亘在归乡路上的无形屏障。

二、物候映照的归心似箭

“人归落雁后,思发在花前”两句,以自然物候为时间标尺,将抽象的思乡之情具象化为可感知的生命律动。大雁作为候鸟,其北归时间在古人认知中具有精确性,诗人以“落雁后”设定归期的客观上限,暗含对自然规律的敬畏。而“思发在花前”则突破物理时间,将归念的萌发提前至春花未绽之时,这种“心理时间”的前置,恰似现代人提前数月抢购春运车票的迫切。

这种时空关系的倒置,在艺术上形成“以景载情”的张力。当北方诗人目睹南国早春的木棉花开,脑海中浮现的却是家乡尚未消融的残雪;当听到归雁的阵阵鸣叫,耳畔回响的却是母亲呼唤乳名的乡音。物候的错位成为情感爆发的催化剂,使短短二十字蕴含着“近乡情更怯”的复杂心理。

三、文化基因的传承密码

《人日思归》的经典性,在于其开创了思乡诗的“时间叙事”范式。后世王维“每逢佳节倍思亲”的感慨,实为对薛道衡时空对照手法的继承;而杜甫“露从今夜白,月是故乡明”的物候书写,亦可见“思发在花前”的意象延伸。这种文化基因的传承,使思乡主题超越个体经验,成为中华民族集体记忆的载体。

在当代语境下,这首诗依然具有强烈的共鸣。当高铁缩短了地理距离,视频通话模糊了空间界限,但春节前夕的“反向春运”现象、短视频平台上的“云拜年”热潮,无不印证着“人归落雁后”的永恒困境。薛道衡笔下那个在江南翘首北望的身影,与今天在机场候机厅踱步的游子,在精神层面完成着跨越千年的对话。

四、文学史上的里程碑意义

从诗歌发展史看,《人日思归》标志着五言绝句的成熟。其工整的对仗(“七日”对“二年”、“落雁后”对“花前”)、平仄的协调(全诗符合五言绝句的平仄规范),已接近唐人绝句的韵味。更难得的是,诗人将齐梁文学的绮丽与北朝文学的质朴融为一体,创造出“清水出芙蓉”的自然美感,这种艺术追求与李白“天然去雕饰”的诗论形成跨时代的呼应。

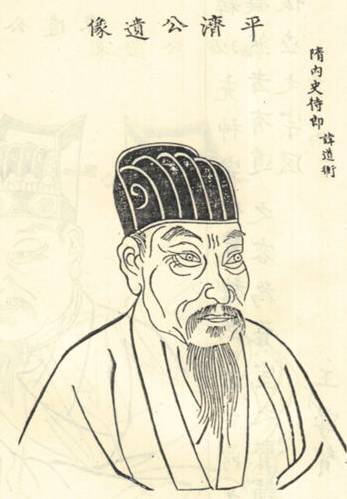

在隋代诗坛,薛道衡与卢思道并称“北地三才”,但《人日思归》的流传度远超其他作品。这印证了一个文学规律:真正伟大的作品往往诞生于个体情感与普遍人性的交汇点。当诗人将出使的政治使命与归乡的私人渴望交织时,意外创造了超越时代的文化符号。