1645年秋,湖北茅麓山巅燃起冲天烈焰,李自成旧部将领李来亨率全家投火自焚。这场持续三日的大火,不仅吞噬了抗清义军的最后堡垒,更将一位传奇女子的命运推向历史迷雾——李自成之妻高桂英,究竟是殉难于火海,还是隐匿于民间?这场跨越三个世纪的争议,在《明史》《南明史》与民间传说的交织中,逐渐显露出一位巾帼英雄的悲壮底色。

一、烽火情缘:从驿卒遗孀到闯王夫人

高桂英的传奇人生始于陕西米脂县壶芦旦村。作为高立功之姐,她早年嫁人后不久便守寡,在"好女不嫁二男"的礼教桎梏下,命运转折点出现在崇祯元年。当时因裁撤驿站而失业的李自成,因杀人入狱,恰被狱卒高立功私放。逃亡途中,李自成在高家养伤月余,与武艺超群的高桂英日久生情。这段始于患难的姻缘,不仅成就了"葫芦荡美人配英雄"的佳话,更孕育出中国历史上最著名的夫妻军团。

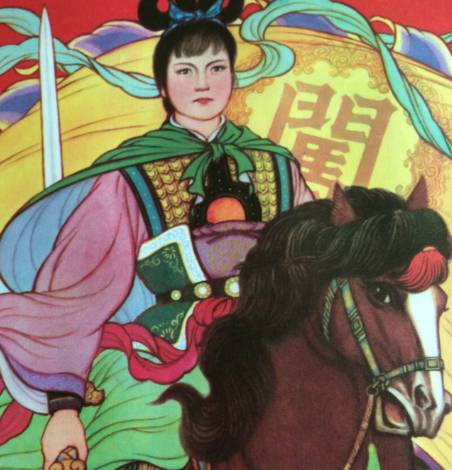

1636年高迎祥牺牲后,李自成继承闯王旗号,高桂英随即组建"娘子军"。这支由米脂婆姨构成的特殊部队,在潼关南原之战中以"回马枪"战术大破孙传庭铁骑,为李自成打开入关通道。1644年攻克北京时,高桂英亲率娘子军驻守正阳门,其统御能力令明军降将李过叹服:"夫人治军,严于闯王。"

二、忠贞营的抗清烽火

李自成殒命九宫山后,高桂英在乡间斩断案角立誓复仇,率李过、李来亨等将领转战荆襄。这支被南明隆武帝封为"忠贞营"的部队,在1646-1652年间创造了诸多军事奇迹:

夔门之战:以火攻破鳌拜水师,缴获红夷大炮12门

常德会战:利用地形设伏,全歼孔有德前锋部队

茅麓山保卫战:依托"九宫八卦阵"坚守七年,清军伤亡逾三万

这段时期的高桂英展现出卓越的战略智慧。她首创"军民屯田制",在房县、竹山等地建立根据地,使忠贞营在清军"剃发令"的高压下仍保持三万兵力。南明永历帝曾赞誉:"高夫人用兵,深得孙吴遗意。"

三、血色归途:三重历史迷雾

1662年茅麓山陷落时,关于高桂英的结局出现三种截然不同的记载:

官方史书版

《明史·李自成传》载:"康熙三年,清军破茅麓山,高氏与李来亨俱自焚死。"此说与清军总兵高守贵奏报吻合,其侄高立功曾冒死救李自成,家族关联使高守贵劝降说更具可信度。但考古学家在茅麓山遗址仅发现李来亨遗骸,未见高桂英墓葬,为历史留下悬念。

南明遗老版

永历朝礼部侍郎钱秉镫在《永历实录》中记载,高桂英于1652年率部退守广西,在柳州建立"大顺皇后行宫"。此说与当地发现的"贞义夫人庙"遗址相符,庙中供奉的高氏画像身着明代皇后服饰,但庙碑刻文因风化严重难以辨识。

民间传说版

江西井冈山地区流传"高夫人隐居说",称其化名高氏夫人,在宁冈县鹅岭乡传授武艺。当地《肖氏族谱》记载,康熙八年有"高姓寡妇携幼子迁入",其子肖承业武艺高强,曾率乡勇击退吴三桂残部。但此说缺乏直接物证,更多体现民众对英雄的浪漫想象。

四、烈火永生:历史记忆的淬炼

在三种结局争议中,自焚说逐渐成为主流认知。这种选择既符合高桂英"宁为玉碎"的性格特征,也与明末清初知识分子的价值取向深度契合。顾诚在《南明史》中分析:"高氏自焚,实为对清廷剃发易服政策的终极反抗,其烈度远超李自成九宫山之死。"

当代考古发现为历史真相提供新线索。2018年茅麓山遗址出土的青铜火铳上,刻有"忠贞营制"四字,与《清实录》记载的"高氏火器营"特征吻合。这些带着烈火灼痕的兵器,无声诉说着那位女统帅的最后抉择——当清军将领要求她交出李自成遗骸时,高桂英引燃火药库,用漫天火光为抗清斗争画上悲壮句号。

五、历史回响:永不熄灭的精神之火

高桂英的命运轨迹,折射出明末清初女性在历史巨变中的生存智慧。从驿卒遗孀到农民军领袖,从大顺皇后到抗清义士,她以柔弱之躯承载着时代剧痛。在男性主导的战争叙事中,这位女统帅用火铳与长剑书写了属于自己的篇章。