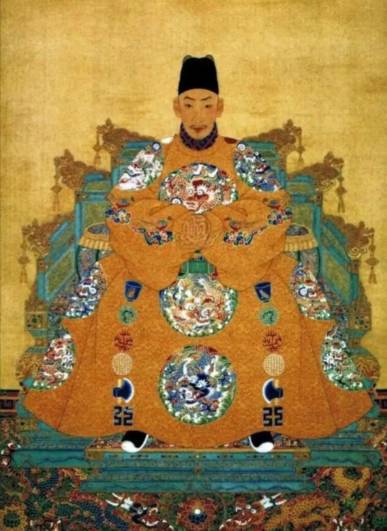

公元1519年,明武宗朱厚照南巡至扬州时颁布了一道震惊朝野的诏令:禁止民间养猪、杀猪、交易猪肉,违者全家发配边疆充军。这道被后世称为“禁猪令”的荒唐政令,不仅导致全国生猪几近绝种,更在祭祀仪式中引发“以羊代猪”的闹剧。这场仅维持三个月的闹剧背后,隐藏着古代避讳文化的极端化、帝王心理的扭曲以及政治权力的博弈。

一、避讳传统:姓氏与生肖的双重禁忌

明武宗颁布禁令的核心动机,源于古代避讳制度对皇权的维护。明朝皇姓“朱”与“猪”同音,在“为尊者讳”的伦理框架下,民间养猪被视为对皇族姓氏的亵渎。更荒诞的是,朱厚照出生于辛亥年(1492年),生肖属猪,这使他将“猪”与自身命运紧密关联。据《武宗实录》记载,他甚至认为“养猪、杀猪、猪瘟、猪狗不如”等词汇均暗含对朱姓皇权的诅咒,因此必须彻底铲除。

这种避讳逻辑的极端化,在禁令文本中体现得淋漓尽致。诏书宣称“食之随生疮疾”,将食用猪肉与健康风险强行关联,为禁令披上“为民着想”的伪善外衣。然而,这种牵强附会的解释难以掩盖其本质——通过禁止一个日常词汇的使用,强化皇权的绝对神圣性。

二、权力焦虑:藩镇割据下的帝王心病

禁猪令的颁布时机,恰逢明朝政治危机四伏之际。正德年间,宁夏安化王朱寘鐇、江西宁王朱宸濠相继叛乱,各地藩王蠢蠢欲动,试图趁朱厚照无子嗣之机夺取皇位。与此同时,宦官集团与文官集团的权力斗争愈演愈烈,刘瑾等权宦的倒台更使朱厚照陷入孤立无援的境地。

在这种背景下,朱厚照的心理逐渐失衡。他将自己比作待宰的猪,认为百姓杀猪、吃猪的行为是对皇权的隐喻性挑战。据《请免禁杀猪疏》记载,内阁首辅杨廷和曾尖锐指出:“今乃因其字之音,而且讳其物之同者,其可乎?”这种将日常事物与政治符号强行关联的思维,暴露出朱厚照对权力流失的深度恐惧。

三、荒诞执行:从全民杀猪到祭祀闹剧

禁猪令的推行过程充满黑色幽默。诏书颁布后,扬州等地出现“远近屠杀殆尽,田家有产者悉投诸水”的荒诞场景,甚至清明祭祀时因买不到猪肉,官员只能用羊肉替代“三牲”中的猪牲。这种违背农耕社会常识的政令,导致民生混乱:农民被迫毁掉猪圈,屠户失业转行,市场猪肉价格暴涨。

更讽刺的是,禁令并未真正禁止朱厚照本人食用猪肉。据《万历野获编》记载,他在“豹房”中仍大快朵颐,享受着特供的猪肉佳肴。这种“只许州官放火”的双标行为,彻底暴露了禁令的荒诞性——它不是为了维护民生,而是帝王宣示权力的工具。

四、短暂废止:现实压力下的妥协

禁猪令的崩溃源于多重压力。首先,杨廷和等大臣从科学角度驳斥禁令,指出“小民畜养贸易,以此为生理之资”,强行禁止将导致民生崩溃。其次,礼部上奏强调祭祀礼仪的完整性,称“三牲”缺一不可,迫使朱厚照面对传统礼制的约束。最终,在正德十五年(1520年)三月,朱厚照不得不悄悄废除禁令,仅要求巡幸地区避讳养猪。

这场闹剧的短暂性,印证了其脱离现实的本质。据《戒庵老人漫笔》记载,禁令废止后,百姓迅速恢复养猪,市场猪肉供应很快恢复正常。朱厚照的权力宣示,最终沦为后世笑谈。

五、历史回响:避讳文化的极端样本

禁猪令作为中国古代避讳制度的极端案例,揭示了皇权对语言符号的绝对控制欲。从秦始皇避讳“正月”为“端月”,到唐高宗李治避讳“治”为“持”,避讳传统始终是维护皇权神圣性的工具。但朱厚照将避讳推向荒诞巅峰,不仅禁止词汇使用,更试图消灭实物存在,这种行为折射出明代皇权膨胀下的非理性倾向。

这场闹剧也暴露出明代政治的深层危机。朱厚照的荒诞政令,本质是权力失控的产物——当帝王无法通过正常手段巩固统治时,便会诉诸符号暴力,试图以禁忌维护权威。然而,历史证明,脱离民生的权力游戏,终将沦为过眼云烟。