在中国盛唐文化的星空中,李邕(675-747)以“文翰双绝”的独特光芒,成为连接文学与书法两大领域的桥梁。这位出身《文选》学者李善之家的扬州才子,不仅以“李北海”之名在书法史上留下浓墨重彩的一笔,更以刚直不阿的品格和跌宕起伏的人生轨迹,成为盛唐精神的鲜活注脚。

一、仕途沉浮:刚直忠烈铸就的传奇人生

李邕的仕途轨迹,恰似一部浓缩的盛唐政治史。长安四年(704年),他因直言敢谏被荐为左拾遗,初入朝堂便展现出非凡胆识——当御史中丞宋璟弹劾张昌宗兄弟时,李邕不顾官卑职小,在武则天面前力挺宋璟,最终促成张氏兄弟失势。这种“以谏诤为己任”的品格,贯穿其一生:中宗时上书反对任用术士郑普思,睿宗时批驳随意用谥,均彰显其政治操守。

然而,刚直的性格也使他屡遭贬谪。开元十三年(725年),因在陈州任上被诬贪污,李邕险些丧命,幸得许州人孔璋冒死上书,才免于一死,被贬为钦州遵化县尉。这种“三起三落”的仕途经历,在天宝六年(747年)达到悲剧性高潮——宰相李林甫为排除异己,以“厚相赂遗”的莫须有罪名,将李邕杖杀于北海郡,终年七十三岁。

二、文坛巨擘:八百碑颂铸就的文化丰碑

李邕的文学成就,在盛唐文坛独树一帜。他尤擅碑颂,时人评价其文“如赤羽玄甲,延亘平野;如云如风,如?如虎”,这种雄浑壮阔的文风,与其刚直性格互为表里。据《旧唐书》记载,李邕“前后撰碑八百首”,所得润笔费“积至百万”,成为唐代罕见的靠文字致富的文人。

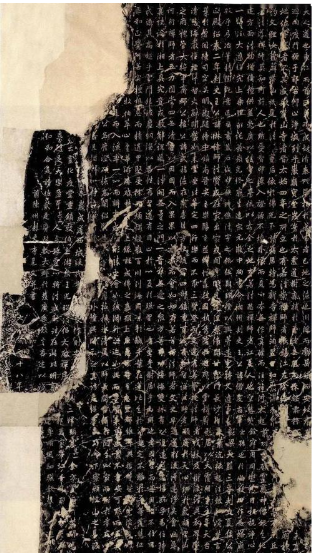

其代表作《麓山寺碑》(730年)与《云麾将军李思训碑》(720年),堪称唐代碑文的双璧。《麓山寺碑》以行楷书写,笔法挺拔如五岳之坚,黄庭坚赞其“气势豪逸,真复奇崛”;《云麾将军碑》则被杨慎誉为“李北海第一”,其“融液屈衍,纤徐妍溢”的笔意,直接影响后世书法审美。这些碑文不仅记录了盛唐的历史瞬间,更以文学与书法的双重价值,成为中华文化的珍贵遗产。

三、书坛革新:破体开新的行书入碑先驱

在书法领域,李邕的贡献堪称革命性。他突破魏晋以来“铭刻必正书”的传统,首次将行书引入碑刻,开创了“行书入碑”的新范式。这种创新源于他对“二王”书法的深刻领悟——既得王羲之行书之灵动,又参以碑刻之雄浑,最终形成“左高右低,笔力舒展”的独特风格。

李邕的书法思想同样具有前瞻性。他提出“学我者死,似我者俗”,鼓励后人突破模仿,追求个性表达。这种思想深刻影响了苏东坡、米芾、赵孟頫等后世书家:苏轼称其“风度闲雅”,米芾顶礼膜拜其《晴热帖》,赵孟頫则从李邕笔意中悟出“古雅”真谛。2008年,浙江省教育厅更将李邕书法纳入义务教育教材,足见其艺术生命的持久影响力。

四、精神遗产:盛唐文人的理想人格范式

李邕的一生,是盛唐文人精神品格的生动写照。他“慷慨好义,喜提掖后进”,常以润笔费周济贫寒学士;他“辞烈义迈,嫉恶如仇”,即便身处逆境仍坚持谏诤;他“变古法而创新意”,在书法领域开辟新境。这种“文以载道,书以传情”的人生实践,使其成为后世文人追求的理想人格典范。

杜甫在《八哀诗》中痛悼:“坡陀青州血,羌没汶阳瘗”,李白则怒斥:“君不见李北海,英风豪气今何在?”这些诗句不仅是对李邕个人的哀悼,更是对盛唐精神消逝的挽歌。而李邕留下的八百碑文,则如八百面镜子,映照出那个时代文人的风骨与担当。