在中国古代文学与影视作品中,包拯与庞太师的故事广为流传,尤其是“包拯怒铡庞昱”的桥段,更是深入人心。然而,当我们翻开真实的历史画卷,会发现这一情节完全是文学创作的产物,庞太师不仅未被包拯所斩,其历史形象与文学形象更是天壤之别。

文学虚构:庞太师与包拯的“生死对决”

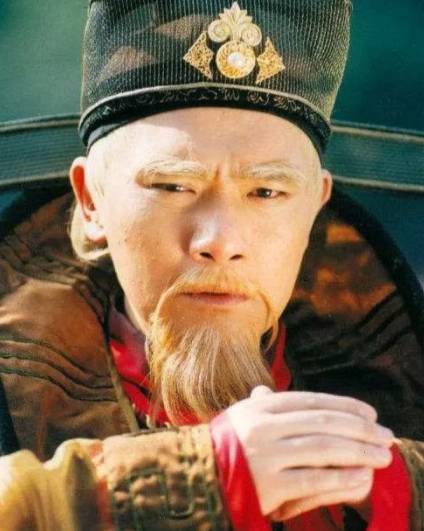

在清代侠义小说《三侠五义》及其衍生作品中,庞太师(原名庞吉)被塑造成一个权倾朝野、无恶不作的大奸臣。他仗着女儿是皇帝宠妃,在朝中结党营私,欺压忠良,甚至勾结江湖术士陷害包拯。其中最著名的情节便是“包拯怒铡庞昱”——庞太师之子庞昱在陈州放赈期间贪污赈灾粮款,强抢民女,包拯奉命查案,最终用龙头铡将其斩首,为民除害。这一情节被改编成戏曲、电视剧等多种形式,成为包拯“铁面无私”形象的经典注脚。

然而,这些故事纯属虚构。历史上并无“庞吉”此人,其原型可能是北宋外戚张尧佐等人物的艺术加工。而“庞昱”这一角色更是完全出自小说家的想象,与真实历史毫无关联。

历史真相:庞籍——被误解千年的贤相

庞太师的历史原型应为北宋名臣庞籍。庞籍(988—1063),字醇之,单州成武(今山东成武)人,出身官宦世家。他27岁考中进士,历任黄州司理参军、开封府判官、刑部祥覆官、左谏议大夫等职,最终官至宰相,封颍国公,谥号“庄敏”。庞籍一生清正廉洁,刚直不阿,在政治、军事、外交等领域均有卓越贡献:

政治清廉:庞籍任开封府判官时,曾拒不执行尚美人免除开封府境内工人商业税的教旨,并上奏宋仁宗:“祖宗以来,未有美人称教旨下府者,当杖内侍。”此举维护了朝廷法度,遏制了后宫干政。

军事才能:景祐五年(1038年),西夏李元昊称帝建国,宋夏战争爆发。庞籍被任命为陕西都转运使,与范仲淹、韩琦共同执掌西北军政。他屯兵青涧城,识破西夏缓兵之计,成功抵御西夏入侵,并推动宋夏议和,稳定了西北边疆。

举荐贤才:庞籍任枢密使期间,力荐寒门出身的狄青为将。狄青后来成为北宋名将,在平定侬智高之乱中立下赫赫战功。

晚年风骨:庞籍晚年告老还乡后,曾赋诗自嘲:“田园贫宰相,图史富书生。”他一生清贫,去世时全国食素以表哀悼,足见其德高望重。

包拯与庞籍:并无交集的“清官双璧”

历史上,包拯(999—1062)与庞籍年龄相仿,但二人并无直接交集。包拯以清正廉洁、铁面无私著称,曾任监察御史、天章阁待制、龙图阁直学士、枢密副使等职,是北宋著名的“清官”代表。而庞籍作为当朝宰相,虽位高权重,但始终秉持公正,与包拯同为宋仁宗时期的忠臣良将。

包拯一生从未担任过开封府尹,更未铡过任何皇亲国戚。他虽曾弹劾权贵,但手段多为上疏论劾,而非动用刑具。而庞籍之子庞元英是朝廷名将,并非死于非命。因此,“包拯铡庞太师之子”的情节纯属文学虚构,与历史无关。

文学与历史的辩证:庞太师形象的塑造意义

庞太师这一文学形象的塑造,反映了中国古代社会对“清官与奸臣”对立叙事的需求。通过将庞太师描绘成无恶不作的反派,包拯的“青天”形象得以更加鲜明突出。这种艺术加工虽偏离历史真相,却传递了百姓对公平正义的渴望,成为中国文化中“惩恶扬善”精神的生动体现。

然而,在欣赏文学艺术的同时,我们也应尊重历史事实。庞籍作为北宋贤相,其清廉正直、举贤任能的品格,同样值得后人敬仰。将文学形象与历史人物混为一谈,不仅是对历史的误解,也是对庞籍等历史名臣的不公。