玛雅文化是世界重要的古文化之一,是美洲非常重要的古典文化。玛雅(Maya)文明孕育、兴起、发展于今墨西哥的尤卡坦半岛、恰帕斯和塔帕斯科和中美洲的一部分,包括危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和伯利兹。总面积为32.4万平方公里。玛雅文化流行地区的人口最高峰达1400万人。

玛雅文化是丛林文化。虽然处于新石器时代,惟在天文学、数学、农业、艺术及文字等方面都有极高成就。

玛雅文化在5000年前出现在墨西哥和中美洲危地马拉的太平洋海岸,在美洲远古的石器时代开始生产活动,古代史经历了采集、渔猎向农耕过渡的发展过程。

在玛雅人的观念中,死并不是人生的终点,不过是新旅程的开始。在以千万年为单位的无尽循环的漫漫历史长河中,玛雅人认识到生与死如同朝露短暂。每隔52年,新的轮回开始,所有的建筑将被覆盖、重新建造。

强烈的沧桑感是玛雅世界观的精髓。他们的文化在短暂辉煌之后湮没在中美洲的丛林之中。玛雅文化的突变式发展和突然消失至今仍是难解之谜,这使它成为引人入胜的古代文明之一。

产生和发展

公元前2000年,玛雅人进入定点群居时期并从采集、渔猎进入农耕时期。农业和定居孕育了玛雅文化。玛雅文明从此开始。

世界上有许多学者研究玛雅文化,依据中美洲编年,玛雅历史分成前古典期、古典期及后古典期。

前古典期(公元前1500年-公元300年)也称形成期,历法及文字的发明、纪念碑的设立及建筑的兴建均在此时期。古典期是全盛期(约4世纪-9世纪),此时期文字的使用、纪念碑的设立、建筑的兴建及艺术的发挥均在此时期达于极盛。后古典期(约9世纪-16世纪),此时期北部兴起奇琴·伊察及乌斯马尔等城邦兴起,文化也逐渐式微。

玛雅从来不像希腊及埃及等文明拥有一个统一的强大帝国,全盛期的玛雅地区分成数以百计的城邦,然而玛雅各邦在语言、文字、宗教信仰及习俗传统上却属于同一个文化圈。16世纪时,玛雅文化的传承者阿兹特克帝国被西班牙帝国消灭。

前古典文化出现在危地马拉的太平洋沿岸和高原地带。此时玛雅文化的主要特点是在城市广场上建立大型的石碑,石碑上雕刻有历朝历代的统治者形象。

公元1-2世纪出现了象形文字,石碑上有记述统治者历史的文字。城市里还出现大型石料建筑物(如金字塔和城市的卫城)。大型石铺广场和堤道反映这时期的建筑已达到一定的规模和水平。前古典时期的文化中心在中美洲的纳克贝(Nakbe)和埃尔米拉多尔(ElMirador)。

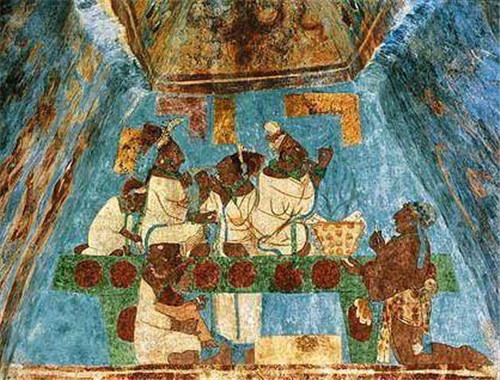

古典时期文化发展的中心在危地马拉的蒂卡尔、帕伦克(Palenque)、博南帕克(Bonampak)和科潘等地。文化特征主要反映在建筑、雕刻和绘画上。博南帕克壁画是世界有名的艺术宝库。

位于中美洲的玛雅古典文明中心,不知何因至9世纪衰落。

此后,玛雅文化北移到了墨西哥的尤卡坦半岛,进入后古典文化时期。玛雅的后古典文化有奇钦·伊察(ChichenItza)、乌斯马尔(Uxmal)和玛雅潘(Mayapan)三大中心。

公元10世纪后,势力强盛的托尔特克人后裔,从墨西哥侵入尤卡坦半岛,影响了奇钦·伊察。玛雅文化与托尔特克文化在融合的基础上发展到一个新的高度,使已经衰落的玛雅文化再度繁荣。后古典时期的文化特征是继承南部玛雅文明的文化遗产,建立了许多超过以前规模的神庙和大型金字塔。天文和历法也得到长足发展。