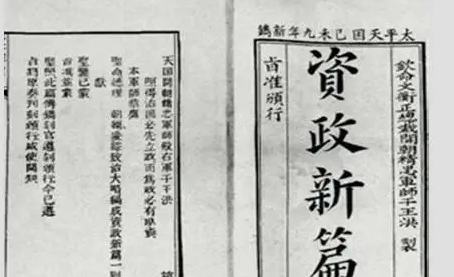

作为太平天国后期最具革新色彩的纲领性文件,《资政新篇》以其超越时代的资本主义设想在中国近代史上留下浓墨重彩的一笔。然而,这部由洪仁玕在1859年提出的改革方案,最终未能突破历史局限,其局限性折射出早期中国现代化探索的深层困境。

一、阶级基础的断裂:未触及农民核心诉求

《资政新篇》的局限性最直观地体现在其阶级立场的错位。作为中国近代首个系统提出发展资本主义的纲领,它突破了传统农民起义的框架,却也因此与太平天国主体力量——农民阶级的根本诉求背道而驰。文件未涉及土地问题,未提出废除封建土地所有制或平均分配土地的主张,而土地问题恰恰是农民战争的核心驱动力。

这种断裂在历史语境中尤为致命。1859年的太平天国已陷入战略收缩期,天京事变后元气大伤,基层民众对政权信任度降至冰点。此时提出的改革方案若无法回应“耕者有其田”的朴素诉求,便难以获得广泛支持。正如历史学家评价:“《资政新篇》虽‘外察世界之源流’,但未能‘内审中国之势情’。”

二、历史条件的缺失:战争环境与制度真空的双重挤压

《资政新篇》的失败,本质上是理想主义改革方案与残酷现实之间的冲突。从外部环境看,1856-1860年的第二次鸦片战争使中国半殖民地化程度加深,清政府与列强的联合绞杀压缩了太平天国的生存空间。文件虽提出“与各国平等往来、自由通商”,却未涉及抗击外国侵略的具体策略,这种“超脱”态度在民族危机深重的背景下显得不合时宜。

从内部条件看,太平天国后期已陷入制度性衰败:

行政体系瘫痪:天京事变后,中央集权瓦解,地方势力坐大,洪仁玕提出的“加强中央集权”“设新闻官监督官僚”等主张缺乏执行基础。

经济基础薄弱:文件倡导的“兴办铁路、工厂、银行”等近代化措施,需要巨额资本投入与专业技术人才,而太平天国控制区仅限长江中下游部分地区,且长期处于战争状态,根本不具备实施条件。

文化认知局限:尽管洪仁玕在香港接触过西方文明,但太平天国领导层整体仍受传统小农思想束缚,对“专利法”“保险事业”等现代概念难以理解,更遑论推行。

三、思想认知的局限:改良主义与革命现实的脱节

《资政新篇》的局限性更深层地体现在思想认知层面。作为一部改良主义文献,它试图在维护封建王朝框架内引入资本主义元素,这种矛盾性集中表现为:

未触及封建制度根基:文件虽提出“发展工商业”“奖励技术发明”,却未触及封建土地所有制、科举制度等核心问题,其改革本质是技术层面的修补而非制度性变革。

对西方认知的片面性:洪仁玕对西方的赞美集中于“法善”“礼义富足”,却忽视了资本主义原始积累的残酷性。这种理想化认知导致其提出的“雇佣劳动制”“保护私有财产”等主张,在半殖民地半封建社会中必然异化为对农民的剥削工具。

战略短视:文件未将发展资本主义与消灭封建制度联系起来,也未提出具体的阶级斗争策略,这种“就资本论资本”的思路,使其沦为空中楼阁。

四、历史启示:现代化探索的必经之路

尽管《资政新篇》未能实施,但其局限性为后世提供了宝贵教训:

阶级基础决定改革命运:任何改革若脱离主体力量支持,终将沦为少数人的空想。

制度变革需系统推进:技术改良必须与政治、经济、文化变革同步,否则难以突破传统框架。

历史认知需立足国情:对西方的借鉴必须结合中国实际,避免陷入“全盘西化”或“体用分离”的误区。