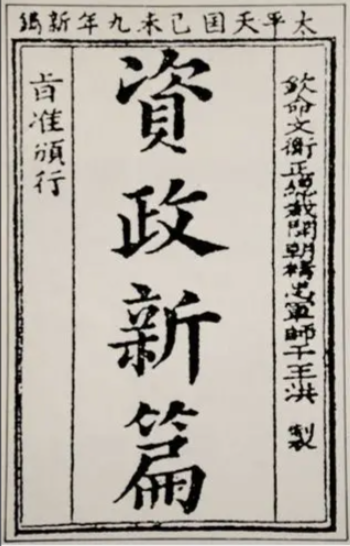

1859年,太平天国后期,干王洪仁玕向洪秀全呈递了一份名为《资政新篇》的改革纲领。这份文献以“治国必先立政,而为政必有取资”为核心理念,首次系统提出效仿西方资本主义制度推进中国近代化的方案。它不仅是中国近代史上首个具有资本主义性质的改革纲领,更成为观察19世纪中叶中国社会转型的关键文本。

一、纲领内容:全方位近代化构想

《资政新篇》以政治、经济、社会、法制四大领域为框架,构建了一个突破传统农耕文明的改革蓝图:

1. 政治革新:中央集权与民主监督并存

纲领提出“要自大至小,由上而下权归于一”,强化中央对地方的控制力,同时设立“新闻官”监督官僚体系,并设置“暗柜”(意见箱)收集民意。针对太平天国内部宗派分裂问题,明确“禁朋党之弊”,严禁结党营私。这种“集权”与“分权”的矛盾设计,既反映了对西方议会制的朦胧认知,也暴露了农民政权对权力结构的认知局限。

2. 经济转型:构建资本主义生产体系

经济改革是纲领的核心。洪仁玕主张:

发展近代工业:兴办铁路、轮船、工厂,开采矿藏,鼓励私人投资并保护私有财产;

金融创新:设立银行、保险公司,发行纸币;

技术激励:奖励发明创造,允许专利申请;

交通革命:修建全国性铁路网,发展邮政事业。

这些主张与同时期英国工业革命后的经济政策高度契合,显示出洪仁玕对资本主义生产方式的深刻理解。

3. 社会变革:移风易俗与福利制度

纲领对社会陋习发起全面批判:

禁止鸦片、缠足、溺婴、贩卖人口;

废除寺庙迷信,强制僧尼还俗;

兴办医院、养老院、孤儿院等社会福利机构。

这些措施不仅冲击了封建礼教,更蕴含现代公民社会的雏形。例如,其提出的“鳏寡孤独皆有所养”理念,比西方福利国家概念早近一个世纪。

4. 法制建设:以法治国与司法改革

纲领强调“国家以法制为先,法制以遵行为要”,主张:

制定统一法律,废除酷刑;

设立独立司法机构,实行审判公开;

官员需通过法律考试方可任职。

这些原则直接呼应了孟德斯鸠三权分立思想,但受限于农民政权属性,最终未能突破“人治”传统。

二、历史意义:思想启蒙与时代局限

1. 突破性价值:近代化改革的里程碑

《资政新篇》的诞生具有划时代意义:

思想启蒙:首次将“师夷长技以自强”从器物层面提升至制度层面,为洋务运动“中体西用”论提供理论铺垫;

阶级突破:作为农民政权提出的资本主义方案,打破了传统革命“改朝换代”的循环模式;

国际视野:主张与外国平等通商、设立领事馆,较魏源《海国图志》更具实践导向。

洪仁玕在纲领中明确提出“与番人并雄”,这种开放姿态在闭关锁国的清末尤为珍贵。

2. 结构性困境:理想与现实的断裂

纲领的失败暴露了多重矛盾:

阶级局限:未触及土地问题,脱离农民阶级核心诉求;

时机错位:1859年太平天国已陷入天京保卫战,无暇实施改革;

认知偏差:对西方殖民者本质认识不足,主张“准其国中诸人劝教置产”,埋下主权隐患;

技术障碍:铁路、银行等设想超出当时中国技术条件,如“兴车马之利”需蒸汽机车,而中国首条铁路1881年才出现。

这些局限使纲领沦为“纸上谈兵”,但恰因其超前性,更凸显其历史价值。

三、后世影响:从批判到重估的学术嬗变

20世纪初,梁启超曾批判《资政新篇》为“洪秀全之乱政”,认为其“不知中国情形”。随着研究深入,学界逐渐形成共识:

思想价值:纲领中“专利”“保险”“新闻自由”等概念,成为中国近代法律体系的先声;

实践启示:其失败证明资产阶级改革需以民族资本主义发展为前提,为戊戌变法提供历史镜鉴;

国际比较:与日本《五条誓文》、俄国《农奴制改革敕令》相比,纲领更早提出全面近代化,但缺乏政治保障。

当前研究更强调纲领的“未完成性”——其碎片化主张在清末新政、民国宪政中得以延续,如1908年《钦定宪法大纲》中的“言论自由”条款,即可视为对“设新闻官”理念的间接继承。