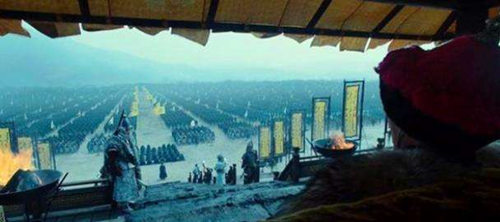

丙子虏乱又称丙子之役指的是1636年至1637年之间,清军为了攻打明朝解除后顾之忧而发兵朝鲜的一场战争。这是后金第二次入侵朝鲜,在韩国史书中又被称为丙子胡乱(병자호란)。丙子胡乱又与之前发生的丁卯胡乱统称为丙丁虏乱(병정노란)。

国际局势

17世纪,满洲族兴起于白山黑水之间,建立了后金政权,进而夺取辽东,动摇了东亚地区以明帝国为中心的国际秩序。后金的东邻朝鲜王朝自建国以来就是明朝的藩属国,笃信程朱理学,严守华夷之辨。16世纪末,日本侵略朝鲜(万历朝鲜战争,朝鲜称壬辰倭乱)之际,因明朝救援朝鲜的“再造之恩”而使明鲜关系进一步密切,因此在后金挑战明朝秩序的过程中天然地选择站在明朝一方。

万历四十七年(1619年,天命四年),朝鲜出兵1万余人随明军征讨后金,结果明军在萨尔浒战役为代表的一系列战役中失败,朝鲜残兵5000人投降后金。此后,朝鲜国王李珲(光海君)奉行中立政策,暗中联络后金,结果在天启三年(1623年,天命七年)被臣下废黜,其废位理由中的一条就是“阴怀贰心,输款奴夷(指后金)”。新国王李倧(仁祖)高举“崇明排金”的旗号,标榜与明朝“协力讨虏”,后金和朝鲜的往来一度中断。

不过,朝鲜和明朝未能真正做到同心协力。在明朝围堵后金的战略布局中,朝鲜占有重要地位,前辽东经略熊廷弼提出“三方布置策”时,就强调“须联合朝鲜”。明朝将领毛文龙在朝鲜椵岛(皮岛)开辟了反攻辽东的基地——东江镇,朝鲜虽尽力资助,但内心对其十分疑忌。结果朝鲜和明朝不但未能“协力讨虏”,反而在天启七年(1627年,天聪元年)后金入侵朝鲜(丁卯之役)时不能有效配合,致使朝鲜被迫与后金缔结“兄弟之国”的盟约,开放义州中江与后金互市,每年向后金输送“岁币”。但此后朝鲜与后金的关系并不融洽,两国外交摩擦集中于几下几个方面:

俘虏问题:尽管后金释放了丁卯之役中大部分朝鲜被掳人口,但仍有上万人被后金扣作人质,要求朝鲜或以后金逃人交换、或以米粮赎回,朝鲜被迫选择后者。

逃人问题:丁卯之役结束当年十二月,皇太极就指责朝鲜不遣返后金逃到朝鲜的人员,朝鲜答以逃人所剩无几;崇祯四、六年(1631、1633年,天聪五、七年),皇太极两度就逃人问题向朝鲜施压,朝鲜才遣返了部分后金逃人。

犯越问题:丁卯之役后,朝鲜边民屡屡越境采参,后金亦侵入朝鲜境内屠杀汉人难民,两国互相指责对方“犯越”,即非法入境。

开市问题:朝鲜自崇祯元年(1628年,天聪二年)同后金开市于义州,但在时间、价格、场所上多有争端,如原约为春秋开市,然而后金后来又要求夏季也开市,两国为此一直僵持;价格方面两国也按各自有利价格而争论;场所上,后金要求咸镜道会宁也开市,朝鲜坚持拖延不开。