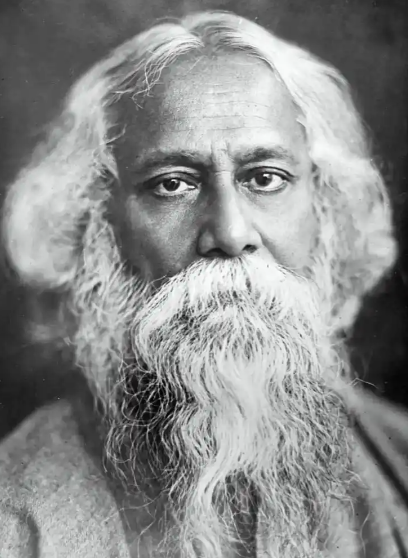

在印度文学的星空中,拉宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore)如同一颗永恒的恒星,以诗歌、小说、戏剧等多元形式照亮了人类精神的天空。作为首位获得诺贝尔文学奖的亚洲人,泰戈尔不仅以文学成就震撼世界,更以社会活动家、哲学家和印度民族主义者的身份,深度参与印度现代化进程与全球文明对话。他的创作与思想,至今仍在东西方文化碰撞中迸发着智慧的光芒。

一、从加尔各答贵族到世界诗人:泰戈尔的成长轨迹

1861年5月7日,泰戈尔出生于印度加尔各答一个富有的婆罗门家庭。作为家中第14个孩子,他自幼在浓厚的文化氛围中成长:父亲德本德拉纳特是宗教改革家,母亲莎拉达则擅长用孟加拉民谣滋养孩子们的心灵。尽管13岁便能创作长诗《野花》,但泰戈尔对刻板的学校教育深恶痛绝,最终在兄长和姐姐的指导下完成自学。这种自由的教育方式,塑造了他对知识、自然与艺术的敏锐感知。

1878年,泰戈尔遵从父兄意愿赴英国留学,却因厌恶法律课程转而钻研英国文学与西方音乐。这段经历不仅拓宽了他的艺术视野,更让他意识到:真正的文学应扎根于本土文化,同时吸收外来精华。1880年回国后,他拒绝继承家族产业,选择以文学为终身志业,在加尔各答郊外的桑地尼克坦(后发展为国际大学)建立“和平之乡”,实践“人与自然和谐共生”的教育理念。

二、文学成就:从孟加拉语到世界语言的桥梁

泰戈尔的创作生涯跨越70余年,留下50余部诗集、12部中长篇小说、100多篇短篇小说、20多部剧本及大量哲学、政治论著。其作品以孟加拉语写成,却通过翻译征服了全球读者,成为印度文化输出的典范。

诗歌:神性与人性的交响

泰戈尔的诗歌创作可分为三个阶段:早期受印度传统宗教影响,作品充满神秘主义色彩;中期转向现实关怀,如《刚与柔》《心中的向往》直面社会矛盾;后期则以《吉檀迦利》《飞鸟集》达到哲学与诗意的巅峰。其中,《吉檀迦利》以103首颂神诗构建“梵我合一”的宇宙观,其英文译本1913年获诺贝尔文学奖,评委盛赞其“灵魂的诗篇具有普世价值”。诗中“生命如夏花之绚烂,死亡如秋叶之静美”等名句,将东方生死观升华为对永恒的追求。

小说:社会变革的镜像

泰戈尔的长篇小说《戈拉》以19世纪印度民族运动为背景,通过主人公戈拉从狭隘民族主义到包容多元文化的转变,批判种姓制度与殖民统治,同时反思传统文化中的糟粕。短篇小说《摩诃摩耶》则以惊世骇俗的笔触,揭露童婚制度对女性的摧残:新娘摩诃摩耶在新婚夜被活活烧死,仅因她不愿与年迈的丈夫同床。这些作品被誉为“印度社会的X光片”,推动了社会改革进程。

戏剧:传统与现代的对话

泰戈尔的戏剧创作融合印度古典戏剧与西方现代技法,代表作《邮局》以儿童视角探讨生死命题,《顽固堡垒》则讽刺封建保守势力。他打破传统戏剧的程式化表演,强调演员通过内心体验塑造角色,这一理念对印度现代戏剧发展影响深远。

三、社会活动:从民族独立到世界和平的倡导者

泰戈尔的文学成就与其社会活动密不可分。他早年投身印度民族运动,创作《爱国歌》等诗歌激发民众反抗意识;但因反对暴力革命,转而通过教育、文化改革推动社会进步。1901年,他在桑地尼克坦创办学校,倡导“自由、平等、博爱”的教育理念,吸引甘地、尼赫鲁等政治领袖前来交流。

在国际舞台上,泰戈尔是和平主义的旗手。他谴责第一次世界大战的帝国主义本质,拒绝接受英国国王授予的爵士称号;访问中国期间,他发表演讲《中国与印度》,呼吁两国携手反抗殖民主义;面对法西斯暴行,他创作《文明的危机》控诉战争罪恶,并声援西班牙共和国、埃塞俄比亚等受侵略国家。1941年,他在遗言中写道:“死亡属于生命,正如出生一样;举足是在走路,正如落足也是走路。”这种对生死的豁达,正是其哲学思想的终极体现。

四、思想遗产:东方智慧与西方理性的融合

泰戈尔的思想体系融合了印度吠檀多哲学与西方人文主义。他主张“梵我合一”,认为宇宙万物本质上是同一的“梵”的显现;同时强调人的主体性,提出“人需要神,神也需要人”的互动关系。这种思想既反对宗教迷信,又批判西方物质主义,倡导“爱与互信互助”的和谐社会。

在艺术领域,泰戈尔倡导“为人生而艺术”的创作观。他认为文学应反映社会现实,同时追求形式创新。例如,《飞鸟集》受日本俳句和中国绝句启发,以短小精悍的诗句捕捉瞬间感悟;《流萤集》则借鉴西方自由体诗,打破传统格律限制。这种开放的艺术态度,使他的作品兼具民族特色与世界性。

五、永恒的影响:从郑振铎到马尔克斯

泰戈尔对中国现代文学影响深远。1924年访华期间,他与徐志摩、林徽因等文人结下深厚友谊,其作品被郑振铎、冰心等大量翻译介绍。冰心的《繁星》《春水》直接受《飞鸟集》启发,以简洁隽永的诗句表达对母爱、童真与自然的赞美。在拉丁美洲,泰戈尔的泛神论思想与魔幻现实主义产生共鸣,马尔克斯曾坦言:“泰戈尔让我明白,文学可以超越地域与文化,触及人类共通的情感。”

今天,泰戈尔的遗产仍在全球延续。桑地尼克坦国际大学成为印度文化交流中心,每年吸引数千名国际学生;他的诗歌被改编为音乐剧、电影,甚至AI生成的数字艺术作品。在分裂与冲突频发的时代,泰戈尔关于“和谐与韵律”的哲学,或许正是人类寻找共同未来的钥匙。