1722年冬,康熙帝驾崩,四子胤禛(雍正)继承大统。这本是母凭子贵的荣耀时刻,但雍正生母乌雅氏却以绝食、拒受尊号、公开质疑等极端方式,与儿子展开了一场权力与亲情的激烈博弈。这场母子恩怨,既是个人情感的撕裂,更是封建伦理下皇权继承的残酷缩影。

一、血缘之名,疏离之实:幼年分离埋下情感裂痕

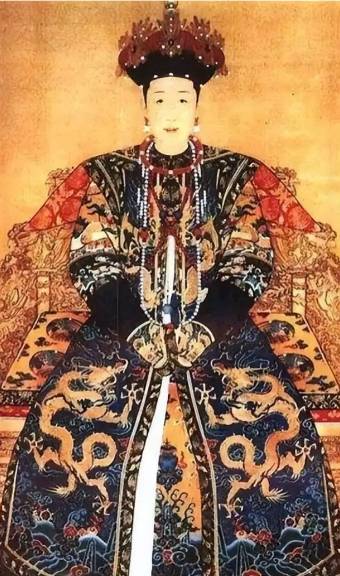

乌雅氏出身满洲正黄旗包衣,父亲仅为护军参领,地位低微。她以宫女身份入宫,于康熙十七年(1678年)生下四子胤禛,但因位份太低,按清宫规制无权抚养皇子,胤禛自幼由孝懿仁皇后佟佳氏抚养。佟佳氏无子,将全部心血倾注于胤禛,甚至在临终前仍为其铺路。这种“养恩大于生恩”的羁绊,让胤禛对佟佳氏感情深厚,却与生母乌雅氏形同陌路。

十一年后,乌雅氏晋升德妃,生下十四子胤禵,得以亲自抚养。她将所有母爱倾注于幼子,而此时的胤禛已与佟佳氏家族深度绑定,甚至尊称佟佳氏之弟隆科多为“舅舅”。这种幼年分离与情感偏移,为母子关系埋下了第一道裂痕。

二、皇位之争:十四子的“大志”与四子的隐忍

康熙晚年,皇位继承悬而未决。十四子胤禵因率军平定西北叛乱,被视为热门人选,而四子胤禛则以“天下第一闲人”自居,暗中积蓄力量。乌雅氏作为母亲,显然更倾向幼子胤禵——她曾公开表示“做梦也未想到胤禛能当皇帝”,甚至在康熙丧礼上以皇妃身份自居,拒着太后服饰,暗示对胤禛继位的否定。

雍正继位后,对胤禵的打压成为母子矛盾的导火索。他先将胤禵召回京城,剥夺兵权,软禁于景山寿皇殿,后停发其俸禄,切断生活来源。乌雅氏目睹幼子被囚,悲愤交加,曾以绝食相逼,甚至在临终前仍念叨“愿见胤禵一面”。雍正虽派侍卫接胤禵回京,却因手续延误导致母子未能诀别,这一细节成为后世指责其“逼死生母”的重要依据。

三、尊号之拒:权力符号下的身份焦虑

雍正继位后,按礼制需尊生母为皇太后,但乌雅氏三次拒绝:

拒受徽号:她以“先帝丧服未除”为由,拒绝礼部拟定的“仁寿皇太后”尊号,实则是对胤禛皇位合法性的间接否定。

拒迁宁寿宫:宁寿宫为康熙专为嫡母修建,象征皇太后至高地位,但乌雅氏坚持居于妃嫔居所永和宫,以消极姿态抵制新帝。

拒受朝贺:在雍正登基大典前,她公开表示“皇帝登基与我何干”,甚至以死相逼,迫使雍正动员群臣劝说才勉强答应。

乌雅氏的抵制,本质是对自身“庶民出身”的自卑与对皇太后身份的不安。她深知自己无法胜任“母仪天下”的角色,更无法接受通过幼子失位换来的虚名。这种身份焦虑与母爱偏执交织,最终演变为对皇权的公开挑战。

四、历史回响:一场未完成的权力和解

乌雅氏的死亡,成为母子恩怨的终点。1723年五月,她在永和宫骤然病逝,终年六十四岁。官方史书仅以“病逝”记载,但民间传闻她因思子心切、情绪崩溃而亡。雍正虽追封其为“孝恭仁皇后”,却无法弥补情感裂痕。他一生未再立后,甚至让侄儿迎娶邢家女儿以安慰生母家族,足见其愧疚与遗憾。

这场母子恩怨,暴露了封建伦理的残酷性:皇权继承高于亲情,母爱被权力异化,个体命运沦为政治工具。乌雅氏以拒绝尊号的方式,完成了对幼子失位的哀悼,也揭露了皇权体系下女性身份的脆弱性。当历史尘埃落定,这段恩怨成为解读雍正朝政治生态的重要注脚,也让人不禁思索:在权力与亲情的天平上,究竟何者更为沉重?