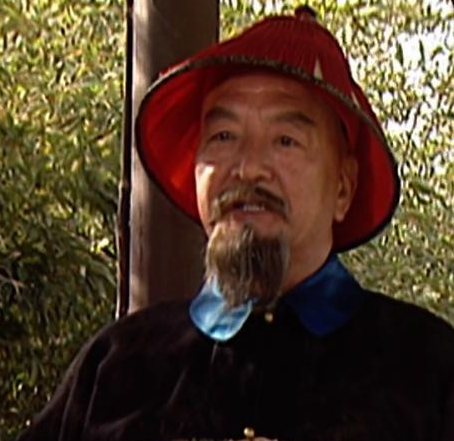

苏克萨哈(?—1667 年),纳喇氏,满洲正白旗人,是康熙初年辅政四大臣之一,在清朝初期的政治舞台上扮演着重要角色,其人生经历充满了波折与悲剧色彩。

早年经历与崛起

苏克萨哈出身贵族,其父苏纳为额驸,与叶赫部贝勒金台什同族。努尔哈赤起兵之初,苏纳便率部众归顺,迎娶公主,被封为牛录额真,后晋封为梅勒额真,家族被划入正白旗。苏克萨哈最初被授予牛录额真,跟随郑亲王济尔哈朗围攻锦州,参加松锦之战,因屡建战功而得到提拔,授牛录章京世职,晋三等甲喇章京。

皇太极死后,掌握两白旗的多尔衮成为摄政王,执掌大权,两白旗的官员都受到重用,苏克萨哈也在其中。然而,多尔衮死后,那些备受打压的两黄旗官员纷纷“翻案”。苏克萨哈见势不妙,果断站出来揭发多尔衮的罪状,如多尔衮阴谋移驻永平府、殡殓服色违制等谋逆罪状。有了苏克萨哈等人的证词,顺治帝对多尔衮进行“追责”,苏克萨哈因此得到提升,升任镶白旗护军统领、议政大臣。

此后,苏克萨哈又率领部分八旗将士参与对南明的征讨。在与刘文秀交战的过程中,苏克萨哈表现出色,先后六战六胜。凭借着出色的表现,他得到了顺治帝的重用,于顺治十三年(1656 年)晋爵为二等子爵,同时升任领侍卫内大臣,加太子太保。

成为辅政大臣

顺治十八年(1661 年)正月,顺治帝病死,年幼的康熙帝继承皇位。为了避免亲王摄政权力过大对皇权构成威胁,孝庄文皇后汲取历史教训,选择大臣作为辅政人员,维护皇帝的权威,确保局势稳定。于是,索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四人受遗诏成为辅政大臣,协助年仅 8 岁的康熙帝处理政务。

在这四位辅政大臣中,索尼是正黄旗人,资格最老,威望较高;遏必隆和鳌拜都是镶黄旗人,鳌拜更是以勇猛善战著称,在清朝建立过程中立下赫赫战功;而苏克萨哈是正白旗人,与其余三位不是一个阵营。这种不同旗籍的组合,本意是相互牵制,但实际却为后来的权力斗争埋下了隐患。

权力斗争与悲剧结局

在辅政期间,苏克萨哈与鳌拜之间的矛盾日益尖锐。八旗内部长期存在“圈地之争”,多尔衮摄政时偏袒正白旗、镶白旗,对正黄旗、镶黄旗严厉打击,许多将领、官员被革职、流放甚至处死。顺治帝亲政后虽对多尔衮余党进行清算,但两黄旗与两白旗之间的矛盾依然深刻。鳌拜为了抬高两黄旗的地位,打压正白旗,执意推行圈换旗地政策,这遭到了苏克萨哈的强烈反对。

康熙五年(1666 年),鳌拜不顾苏克萨哈等人的反对,强行圈换正白旗和镶白旗的土地,引发了激烈冲突。苏克萨哈的亲信户部尚书苏纳海、直隶总督朱昌祚、保定巡抚王登联坚决反对换地,鳌拜恼羞成怒,将三人下狱议罪。康熙帝不同意鳌拜的重刑请求,但鳌拜却矫诏将三人绞死。

康熙六年(1667 年),索尼病危,上奏康熙请求皇帝亲政并交还大权。苏克萨哈见状,害怕引火烧身,便主动“辞职”,请求去给顺治帝守陵墓。然而,他的这一举动让鳌拜十分恼火,动了杀心。鳌拜罗列苏克萨哈 24 条罪状,请求康熙将苏克萨哈凌迟处死,并诛族、抄没全家。康熙帝洞悉鳌拜等人的阴谋,同情苏克萨哈,拒绝鳌拜的建议。但鳌拜却攘臂上前,强奏累日,最终矫旨以“贪恋权力,拒绝还政”为由,将苏克萨哈绞死。

身后影响

苏克萨哈被杀后,康熙帝十分恼火,但当时年幼且鳌拜权势滔天,他也无可奈何。不过,康熙帝一直铭记苏克萨哈的遭遇。康熙八年(1669 年),康熙帝借助索额图、明珠等人的力量,智擒鳌拜,将其囚禁致死,彻底铲除了鳌拜集团。随后,康熙帝为苏克萨哈昭雪,诏令复官及世爵,以其幼子苏常寿袭爵。

苏克萨哈的一生,是清朝初期权力斗争的缩影。他在复杂的政治环境中崛起,却因卷入激烈的权力纷争而含冤而死。他的悲剧命运,不仅反映了当时八旗内部的矛盾冲突,也凸显了皇权与辅政大臣之间的权力博弈。