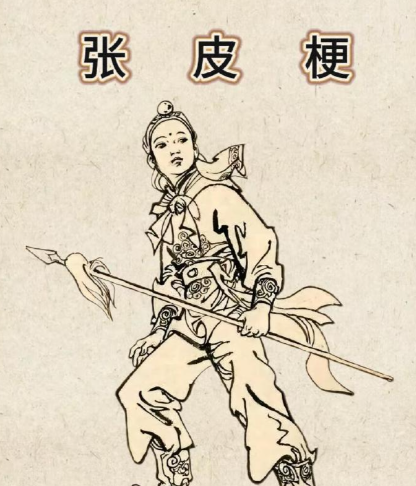

1873年,山东济南的刑场上,24岁的张皮绠被凌迟处死。这位曾以16岁之龄斩杀清军统帅僧格林沁的少年,最终因酒后失言暴露身份,在清廷的酷刑中结束了短暂而传奇的一生。他的故事,是晚清农民起义浪潮中一朵激荡的浪花,也是个人命运与时代巨轮碰撞的缩影。

一、少年刺僧:麦田里的惊天一击

1865年4月,山东曹州高楼寨战役成为张皮绠人生的转折点。捻军首领张宗禹以“打围战术”诱敌深入,将僧格林沁的蒙古骑兵引入伏击圈。经过三日激战,清军全军覆没,僧格林沁突围时受伤落马,潜入麦田藏身。此时年仅16岁的张皮绠奉命搜索残敌,在茫茫麦浪中发现一名身穿黄马褂、佩戴朝珠的清军军官。他手起刀落,斩杀此人并夺其衣冠。经辨认,死者正是清廷“国之柱石”僧格林沁。

这一刀,不仅为捻军首领张乐行报仇,更终结了晚清八旗军队的最后荣光。僧格林沁曾以镇压太平天国、对抗英法联军闻名,其死亡标志着湘军、淮军取代八旗成为清廷军事支柱。而张皮绠的名字,随着“张皮绠,真正强,麦稞地里杀僧王”的歌谣传遍中原,成为农民起义军中的传奇符号。

二、隐姓埋名:八年逃亡与身份撕裂

斩杀僧格林沁后,张皮绠的人生急转直下。父亲、兄长战死沙场,母亲病故,寡嫂在家艰难度日。他带着军中积蓄返回涡阳老家,改名张凌云,置地娶妻,开设粮坊、油坊,试图融入平凡生活。然而,清廷对“刺僧者”的追捕从未停止。慈禧太后亲下谕旨,山东巡抚丁宝桢派密探化装成商贩,在皖北一带暗访八年。

张皮绠的悲剧在于,他始终无法彻底割裂过去。1873年,他与粮行伙计饮酒时,酒后吐真言,炫耀当年斩杀僧格林沁的细节。密探据此将其逮捕,并从家中搜出僧格林沁的朝珠。这一失言,不仅断送了自己的性命,更将家人卷入灭顶之灾——清廷以“凌迟处死”示众,试图震慑反抗者。

三、凌迟之刑:个人命运与时代暴力的交织

张皮绠的死刑充满象征意义。凌迟,这一中国历史上最残酷的刑罚,被清廷用于惩罚“刺僧”者,既是对反抗者的威慑,也是对八旗尊严的维护。刑场上,张皮绠神色自若,慷慨陈述刺僧经过,其从容态度令围观者震惊。这种“视死如归”的姿态,与僧格林沁生前虐杀战俘的暴行形成鲜明对比。

僧格林沁曾以“活剐”张乐行之子、义子,并逼迫张乐行观看,其残忍手段令人发指。而张皮绠的死,某种程度上是对这种暴力的循环回应。清廷用最残酷的方式处决他,却无法掩盖一个事实:一个16岁的少年,仅凭一把短刀,便终结了清廷倚重的“铁帽子王”,这本身就是对满清统治合法性的沉重打击。

四、历史回响:英雄叙事与民间记忆

张皮绠之死,在官方史书中被简化为“捻军余孽伏诛”,但在民间记忆中,他始终是反抗压迫的英雄。皖北地区流传的歌谣,将他刺僧的细节编入曲调,成为农民起义精神的载体。即便在今天,涡阳县仍保留着与张皮绠相关的历史遗迹,他的故事被改编为戏曲、小说,持续影响着地方文化认同。

从更宏观的视角看,张皮绠的命运折射出晚清社会的深层矛盾。清廷依靠镇压农民起义维持统治,却无法解决土地兼并、苛捐杂税等根本问题;捻军、太平军等起义军虽屡遭挫败,但其反抗精神激励着后世变革者。张皮绠的悲剧,本质上是个人在时代洪流中的无力挣扎——他试图通过刺杀改变命运,却最终被更庞大的暴力机器吞噬。