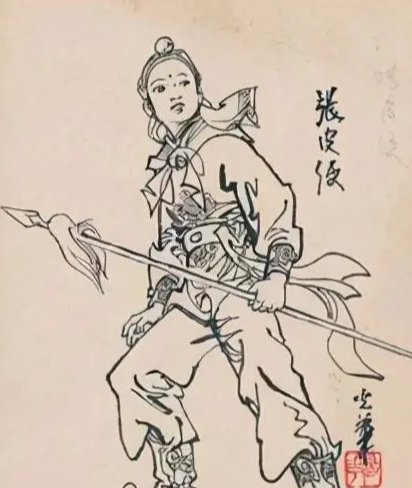

在晚清动荡的岁月里,一位名叫张皮绠的少年以16岁之躯刺杀蒙古名将僧格林沁,其事迹在民间被传颂为“张皮绠,真正强,麦稞地里杀僧王”。然而,这位少年英雄的结局却是被凌迟处死,年仅24岁。围绕张皮绠是否堪称“英雄”的争议,既折射出传统英雄观的局限性,也揭示了历史评价中道德与功绩的复杂博弈。

一、历史语境中的“英雄”定义:反抗暴政的天然正义性

张皮绠出身于安徽涡阳的贫苦农家,全家为捻军成员。1863年,捻军首领张乐行被清军杀害,张皮绠随母亲逃亡至亲戚家避难。1865年,16岁的他加入捻军,在山东曹州高楼寨战役中,于麦田中发现负伤藏匿的僧格林沁,挥刀将其斩杀。这一事件直接导致清廷“国之柱石”崩塌,慈禧太后曾哀叹:“有僧格林沁在,大清在;无僧格林沁,大清亡。”

从反抗暴政的视角看,张皮绠的行动具有天然正义性。僧格林沁虽以“仁厚治军”著称,但其镇压太平天国和捻军的战争造成数百万平民死亡。例如,1860年八里桥战役中,僧格林沁率3万蒙古骑兵与英法联军激战,最终全军覆没,仅7人6马生还。这场战役虽被马克思称赞为“东方民族抵抗侵略的典范”,但其本质仍是清廷维护统治的战争机器。张皮绠的刺杀行为,可视为对清廷暴政的直接反抗,符合传统“为民除害”的英雄叙事。

二、道德困境:个人复仇与集体正义的撕裂

张皮绠的动机掺杂着个人复仇色彩。其父兄战死、母亲病故后,他离军返乡,用军饷置地娶妻,隐姓埋名生活。这种选择暴露了其行动的局限性:他并非为理想而战,而是为家族血仇与生存压力所驱使。1873年,张皮绠因酒后失言被清军暗探捕获,家中搜出僧格林沁的朝珠,最终被凌迟处死。行刑前,他慷慨陈述刺杀经过,但这种“英雄气概”无法掩盖其行动的私人性。

相比之下,僧格林沁的死亡对清廷造成致命打击。作为唯一能统率蒙古骑兵的将领,他的陨落迫使清廷依赖曾国藩、李鸿章等汉族官僚,间接推动了洋务运动与军权下移。张皮绠的刺杀行为虽加速了清廷衰落,但其个人动机与历史进程的关联性较弱,难以被纳入“推动时代进步”的英雄框架。

三、历史评价的双重标准:民间记忆与官方叙事的分野

民间对张皮绠的评价呈现两极分化。支持者视其为“少年英雄”,认为他以弱胜强、为民除害;反对者则指责其“手段卑劣”,认为刺杀落单将领有违武德。这种争议源于传统英雄观的矛盾性:一方面崇拜“以一敌百”的勇力,另一方面要求“光明正大”的决斗。张皮绠的麦田刺杀,既符合前者的浪漫想象,又触犯了后者的道德底线。

官方叙事则彻底否定其英雄地位。清廷将张皮绠凌迟处死,并株连其家族,旨在通过严酷惩罚震慑反抗者。这种“成王败寇”的逻辑,掩盖了张皮绠行动的历史意义。事实上,他的刺杀行为与荆轲刺秦、专诸刺王僚等传统侠义精神一脉相承,均体现了底层对强权的反抗。尽管结局悲惨,但其勇气与决绝仍值得铭记。

四、英雄的现代重构:超越道德评判的历史坐标

从现代历史观审视,张皮绠的价值在于其行动的象征意义。他代表了晚清底层民众对清廷统治的绝望反抗,其悲剧结局折射出个体在历史洪流中的渺小。与同时代的太平天国将领相比,张皮绠缺乏石达开“羽化天国”的理想主义,也未如李秀成般构建地方政权,但其“以命换命”的决绝,恰是乱世中底层生存策略的极端体现。

英雄的定义应超越道德评判,回归历史语境。张皮绠或许不符合传统“完人英雄”的标准,但他的行动揭示了晚清社会的结构性矛盾:当清廷将蒙古骑兵作为镇压工具时,底层民众只能以极端手段反抗。这种反抗虽无法改变历史走向,却为后世提供了反思暴政的镜像。