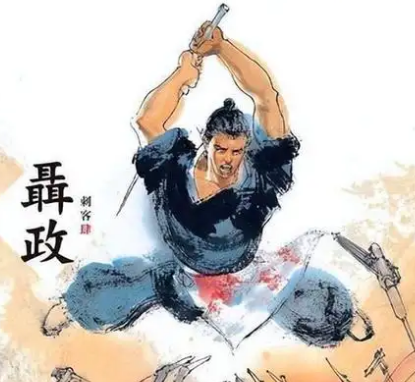

在春秋战国那个风云变幻、诸侯纷争的时代,聂政宛如一颗璀璨而独特的星辰,闪耀在历史的长河中。他以刺客的身份被后人铭记,其事迹充满了传奇色彩,对聂政的评价也褒贬不一,但不可否认的是,他是一个具有复杂性格和多重品质的人。

英勇无畏,武艺超群

聂政的英勇在刺杀韩相侠累的过程中展现得淋漓尽致。当时,侠累身为韩国相国,位高权重,其府邸戒备森严,周围有众多侍卫守护。然而,聂政毫不畏惧,独自一人仗剑直入韩都阳翟,在众目睽睽之下,径直冲向侠累,“以白虹贯日之势,刺杀侠累于阶上,继而格杀侠累侍卫数十人”。在强敌环伺的情况下,他能够突破重重防线,成功刺杀目标,并击杀数十名侍卫,这需要极高的武艺和过人的胆识。他的英勇行为,不仅体现了他对自身武艺的自信,更彰显了他为了达成目标不惜一切代价的决心。

知恩图报,重情重义

聂政是一个极具感恩之心的人。韩大夫严仲子因与韩相侠累廷争结仇,潜逃濮阳,听闻聂政侠名后,献巨金为其母庆寿,与聂政结为好友,并求其为己报仇。聂政起初因母亲尚在,推辞了严仲子的请求,这体现了他对母亲的孝道和对家庭的责任。待母亲亡故守孝三年后,他忆及严仲子的知遇之恩,毅然决然地独自一人仗剑前往韩都,为严仲子报仇。他深知刺杀侠累的危险性,但为了报答严仲子的恩情,他甘愿舍弃自己的生命。这种“士为知己者死”的精神,在当时的社会环境下是一种被推崇的价值观,聂政无疑是这种精神的忠实践行者。

心思缜密,虑事周全

聂政并非一介莽夫,他在行动前有着周密的考虑。严仲子为了保护聂政的安全,提出加派人马帮助他,但聂政却拒绝了。他认为“韩国与卫国,中间距离不太远,如今刺杀人家的宰相,宰相又是国君的亲属,在这种情势下不能去很多人,人多了难免发生意外,发生意外就会走漏消息,走漏消息,那就等于整个韩国的人与您为仇,这难道不是太危险了吗!”他深知此次刺杀行动的敏感性和危险性,为了避免连累严仲子和其他人,他选择了独自行动。刺杀成功后,为了不暴露自己的身份,从而牵连到严仲子和自己的姐姐,他以剑自毁其面,挖眼、剖腹自杀。这种极端的行为虽然惨烈,但却体现了他心思缜密、虑事周全的一面。

孝悌情深,守护家人

聂政对母亲和姐姐有着深厚的感情。在母亲在世时,他拒绝了严仲子的请求,因为他深知自己有赡养母亲的责任,不能轻易地去冒险从事刺杀这种危险的事情。他甘愿降低志向,污辱自己,在市井里做个屠夫,只为能够早晚得些美食,来奉养老母。母亲去世后,他才决定为严仲子报仇。而在刺杀成功后,他担心自己的身份暴露会连累到与自己面貌相似的姐姐,于是选择了自毁容貌。他的姐姐聂荌在得知弟弟的死讯后,不顾个人安危,前往韩市寻认弟尸,伏尸痛哭,最终撞死在聂政尸前。姐弟二人的行为共同构成了一段令人感慨万千的历史传奇,也体现了聂政对家人的守护和深情。

复杂多面,争议并存

然而,聂政的行为也存在一定的争议。从侠义的角度来看,他为了报答严仲子的知遇之恩,不惜牺牲自己的生命去完成刺杀任务,这种精神令人敬佩。但从政治和道德的角度来看,他的刺杀行为可能被视为一种私刑,是对法律和秩序的挑战。侠累作为韩国的相国,他的生死应该由国家的法律和政治程序来决定,而不是由个人通过刺杀的方式来解决。此外,聂政的自毁容貌行为虽然保护了家人和严仲子,但也导致他的真实身份无法被后人知晓,使得他的事迹在流传过程中出现了一些疑点和争议。

聂政是一个英勇无畏、知恩图报、心思缜密、孝悌情深的人,但他的行为也存在一定的复杂性和争议性。他生活在春秋战国那个特殊的时代,其行为和选择受到了当时社会环境和个人价值观的影响。我们应该以客观、全面的视角来评价聂政,既要看到他的侠义精神和优秀品质,也要认识到他的行为所存在的局限性。