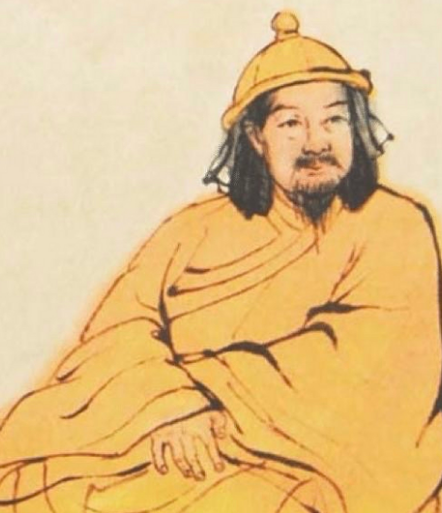

在元末农民战争的星空中,徐寿辉如同一颗短暂而耀眼的流星。这位出身湖北罗田的布贩子,以“天完”国号为旗,统率百万红巾军横扫长江流域,其势力范围一度覆盖今湖北、湖南、江西、安徽、浙江等十余省。尽管最终死于部下陈友谅的背叛,但徐寿辉的崛起与陨落,不仅重构了元末政治版图,更深刻影响了明朝的建立轨迹。

一、从布贩到帝王:底层革命的爆发力

徐寿辉的传奇始于一场充满神秘色彩的邂逅。1351年,白莲教徒彭莹玉途经罗田,见其在池塘沐浴时背映红光,遂以“真命天子”之名推举为领袖。这场看似荒诞的“天命”认定,实则是元末社会矛盾的集中爆发——当彭莹玉、邹普胜等教徒将反元火种播撒至大别山区,徐寿辉凭借魁梧的体格、正直的品格,迅速成为凝聚流民的核心。

其起义策略极具草根智慧:以“弥勒降生”的宗教信仰动员民众,以“劫富济贫”的口号争取民心,以“不杀不掠”的军纪塑造形象。至1352年,徐寿辉已攻克襄阳、荆门、武昌等战略要地,兵锋直指杭州,迫使元廷调集脱脱、火你赤等名将围剿。这种“农村包围城市”的战术,较朱元璋“高筑墙、广积粮、缓称王”的策略早六年实践,为后续农民起义提供了重要范式。

二、天完政权:制度创新的实验场

1351年十月,徐寿辉在蕲水称帝,国号“天完”(一说“宋”),年号治平。这一政权虽仅存十年,却在制度层面进行多项突破:

行政体系革新:设立“莲台省”统摄百官,以太师邹普胜、丞相倪文俊为核心,构建起与元朝行省制并行的权力架构。其官制设计融合白莲教“莲生净土”的宗教理念,具有鲜明的民间色彩。

经济政策探索:铸造“徐寿辉钱”统一货币,推行“均平”土地政策,在占领区实施轻徭薄赋。这些措施使天完政权控制区成为元末相对稳定的“经济绿洲”,吸引大量流民涌入。

军事战略转型:从流动作战转向据点防御,1356年迁都汉阳后,构建起以长江为屏障的防御体系。其水军建设尤为突出,赵普胜、丁普郎等将领率领的楼船战队,成为后来陈友谅鄱阳湖水战的重要基础。

三、权力困局:理想主义者的悲剧

徐寿辉的悲剧,本质上是农民政权现代化转型的失败样本。其权力衰落轨迹呈现三重悖论:

宗教动员与世俗治理的冲突:白莲教“刀枪不入”的迷信宣传虽能快速聚众,却难以建立有效的行政体系。当彭莹玉战死后,政权迅速陷入“权在臣下”的失控状态,倪文俊、陈友谅等将领相继专权。

个人魅力与制度建设的失衡:徐寿辉“为人宽厚,资性仁柔”的性格特质,使其在权力斗争中屡屡受制。1357年倪文俊叛乱时,他竟因“不忍加诛”而错失平叛良机,最终导致丞相权力凌驾于皇权之上。

地缘战略的短视:在元军围剿与陈友谅篡权的双重压力下,徐寿辉坚持迁都龙兴(今南昌)的决策,暴露出其缺乏战略纵深布局的局限。这一执念直接导致1359年江州之变,亲信部属被陈友谅屠戮殆尽。

四、历史回响:被遮蔽的革命遗产

尽管《明史》将徐寿辉贬为“盗首”,但后世研究逐渐还原其历史价值:

军事遗产的继承:陈友谅接管天完政权后,继承并壮大了徐寿辉的水军力量。这支部队在鄱阳湖水战中虽败于朱元璋,却为明初水师建设提供了重要人才储备。

政治符号的延续:1363年明玉珍在重庆称帝,追尊徐寿辉为“应天启运献武皇帝”,其年号“天统”与徐寿辉“治平”形成政治谱系衔接。这种符号认同,实质是对徐寿辉反元正统性的历史追认。

社会变革的先声:天完政权推行的“均平”政策,较李自成“均田免粮”早二百年实践。其货币改革、土地政策等尝试,为后世农民政权提供了制度借鉴。