在清代官场中,“陶青”这一称呼常与“清廉”紧密相连,但需明确的是,“陶青”并非独立的历史人物,而是后世对晚清名臣陶澍的尊称。陶澍(1779—1839),字子霖,号云汀,湖南安化人,历任监察御史、两江总督等要职,是嘉道年间经世致用思潮的代表人物。从历史记载与后世评价来看,陶澍的清廉品格不仅体现在个人操守上,更贯穿于其仕宦生涯的方方面面。

一、自拟对联明志:清廉为官的公开宣言

陶澍的清廉,首先体现在他严于律己的公开表态中。37岁任江苏道监察御史时,他挥毫写下对联:“要半文不值半文,莫道人无知者;办一事须了一事,如此心乃安然。”此联以直白语言阐明为官准则:不收受半分不义之财,不敷衍任何公事。这种将道德底线公之于众的勇气,在清代官场中极为罕见。道光帝曾赞誉陶澍为“本朝自于成龙以来的又一清官”,足见其清廉形象深入人心。

二、拒收“赏需银”:制度性腐败的抵制者

陶澍的清廉,更体现在对制度性腐败的坚决抵制上。道光十年(1830年),他升任两江总督后,两淮盐政衙门依惯例奉送“赏需银”二万两。这笔款项名义上是“赏赐”,实为官场潜规则下的灰色收入,历任总督皆默许收受。陶澍却断然拒绝,并明令裁革此类浮费。次年兼理两淮盐政时,他再次以“养廉已极优厚”为由,拒领盐政养廉银,将其全部缴还户部。此举直接冲击了盐政系统的利益链条,据记载,盐政衙门每年因此裁革浮费多达16万两。

三、生活简朴:从“青菜陶”到“起居如寒素”

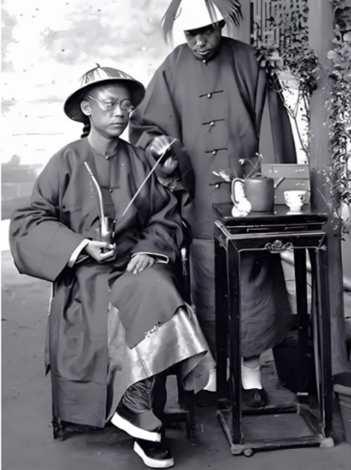

陶澍的清廉,还体现在其日常生活作风中。他常以“青菜陶”自嘲,饮食简朴至极。道光十三年(1833年),长江水患肆虐,他号召官绅节省费用赈济灾民,自己率先裁减总督府的筵宴、交际等开支。视察水利工程时,他仅乘一肩舆,甚至徒步而行,拒绝下属以酒肉招待。这种“服官数十年,起居如寒素”的生活方式,与当时官场奢靡之风形成鲜明对比。

四、家风传承:拒收巨贿的清廉遗风

陶澍的清廉品格,甚至影响了其家族成员。据记载,陶澍病逝后,曾有淮商感念其恩德,欲赠送白银400万两。其夫人黄氏坚决拒收,并言:“夫子生无亏,死无歉,家世儒素,生计非所求。”面对巨额贿赂,陶家上下坚守清廉底线,足见陶澍生前对家风的严格熏陶。

五、历史评价:清廉与实干的双重标杆

陶澍的清廉,并非孤立存在的道德标签,而是与其治国理政的实绩紧密相连。他主政两江期间,推行海运、整顿盐政、兴修水利、发展教育,被后世誉为“晚清第一人才”。张之洞曾评价:“陶实黄河之昆仑,大江之岷也”,视其为近代人才辈出的源头。这种“清廉”与“实干”的结合,使陶澍成为清代官场中罕见的道德与能力兼备的典范。