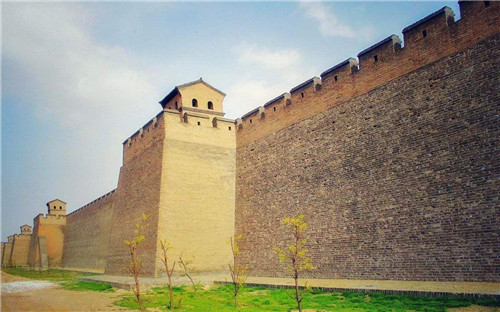

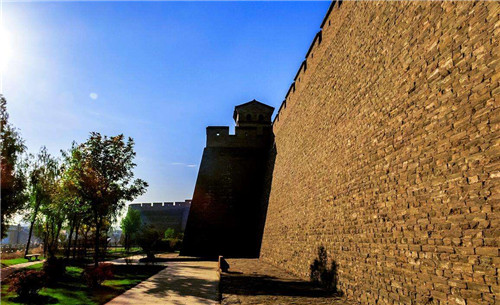

马面指的是古代城墙的马面,在中国冷兵器的古代,为了加强城门的防御能力,许多城市设有二道以上的城门,形成“瓮城”,城墙每隔一定的距离就突出矩形墩台,以利防守者从侧面攻击来袭敌人,这种墩台称为敌台的城防设施,俗称为“马面”。

名称起源

马面这个名称,首先见于《墨子》中的《备梯》与《备高临》二篇,其中所说的“行城”即“马面”。表明至少在战国时,它已被用于城市防御了。从考古资料来看,最早在城墙上构筑马面的是燕下都的宫殿区,以后有汉魏洛阳金墉城北壁的“墩台”,但直到北宋才被普遍使用。现存最早的马面实物,见于陕西省榆林市神木县的“史前中国第一大城”石峁遗址内,将我国先民实际运用马面的时间提前至距今4000年左右。

基本信息

马面(或称为敌台、墩台、墙台)。平面有长方形和半圆形两种,因外观狭长如马面而得名。马面的使用是为了与城墙互为作用,消除城下死角,自上而下从三面攻击敌人。它的一般宽度为12~20米,凸出墙体外表面8~12米,间距为20~250米(一般为70米)。符合宋陈规《守城录·守城机要》中的记载:“马面,旧制六十步立一座,跳出城外,不减二丈,阔狭随地利不定,两边直觑城角,其上皆有楼子。”使用冷兵器的时代,这个距离恰好在弓矢投石的有效射程之内。

主要作用

马面的出现主要是冷兵器时代军事需要在城墙建制上的反映,它提供了以最经济、合理的方法来使用兵力和兵器的可能性。从明代开始,随着殖民主义者从海上入侵我国,海防筑城得到蓬勃发展,这种海防筑城体系至清末随着火炮的发展而逐渐演化为炮台要塞。城墙慢慢失去了往日的作用,逐渐淡出了防御系统,日益被人们毁弃。现在全国保存较完整的古城墙已屈指可数。

各朝代表

早在新石器时代,一些城址就已经出现马面了。

北魏洛阳城,在它的北墙广莫门西侧发现马面一处,平面大体呈方形,凸出城墙外侧11.7米(约相当于城厚的三分之二),正面宽度约13米。另外在西墙北端的承明门北,也发现有马面的残余。在以后的实物遗留及考古发掘中,我们还可以看到北宋汴京外城、元上都等城池,在其外侧均筑有马面。