康熙六十一年(1722年)冬,畅春园内一场秘密的权力交接彻底改写了清朝历史。当康熙帝宣布“皇四子胤禛人品贵重,继朕登基”时,在场的皇三子胤祉或许难以理解——这位自幼聪慧过人、文武兼修的皇子,为何在储位争夺中败给了性格内敛的四弟?透过史书中的蛛丝马迹,这场皇位传承的背后,实则是康熙对权力、人性与帝国命运的深度权衡。

一、胤祉的“完美履历”:文武双全的表象

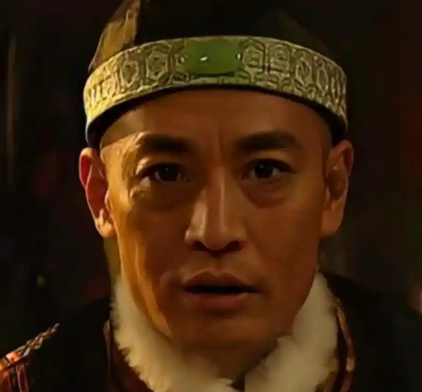

胤祉生于康熙十六年(1677年),生母荣妃马佳氏虽非皇后,却因诞育五子一女成为康熙后宫最受宠的妃子之一。作为康熙第三子,胤祉自幼展现惊人天赋:

军事才能:随康熙征伐噶尔丹时,他统领镶红旗大营,展现卓越指挥能力;

学术造诣:主持编纂《律历渊源》《古今图书集成》,被后世誉为“清代百科全书”;

政治手腕:暗中调查并揭发大阿哥胤禔“魇镇”太子事件,借康熙之手清除竞争对手。

这种“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”的形象,让胤祉成为康熙诸子中最接近“全才”的存在。然而,正是这种近乎完美的表现,反而成为他错失皇位的关键。

二、康熙的“选储三论”:年龄、利益与形势的博弈

康熙晚年,储位争夺陷入白热化。他选储的心态经历了三次转变:

唯嫡子论:康熙二十年(1681年)立次子胤礽为太子,耗时三十余年培养,却因权力反目而废黜;

唯利益论:废太子后,康熙利用“储君”之位挑动皇子相争,试图通过制衡维护皇权;

唯形势论:康熙六十一年,帝国面临吏治腐败、边疆不稳的困局,需一位“振聋发聩者”力挽狂澜。

胤祉的失败,恰在于他未能契合康熙最终的“形势论”。雍正帝胤禛虽能力略逊,却以“无党无派、心思缜密”著称,更符合康熙对“改革者”的期待。而胤祉虽文武双全,却深陷权力游戏,其城府之深甚至让康熙感到难以掌控。

三、致命缺陷:城府过深与信任危机

胤祉的“隐藏术”堪称宫廷权谋的典范:

表面顺从:与太子胤礽保持良好关系,甚至在其被废后求情;

暗中布局:拉拢文人,积累支持,同时打击竞争对手;

双面下注:既不参与胤礽的不法行为,又在其倒台后迅速划清界限。

然而,这种精于算计的性格最终成为他的枷锁。雍正继位后,曾当众斥责胤祉“以储君自称”,并在信中直言其“心机深重,不容小觑”。康熙晚年对胤祉的警惕,实则源于对“臣子野心”的深刻认知——一个连父亲都能隐藏真实想法的皇子,如何能保证对皇权的绝对忠诚?

四、对比与抉择:胤禛的“真诚牌”为何胜出

与胤祉的“隐藏术”形成鲜明对比的是,胤禛以“真诚”和“团结”赢得了康熙的信任:

务实作风:十五六岁起便处理政事,从祭祀孔庙到治理黄河,均高质量完成;

兄弟关系:与十三阿哥胤祥等保持良好互动,未陷入党争泥潭;

情感纽带:康熙晚年11次驾临胤禛的圆明园,这种私人情感是其他皇子难以比拟的。

更重要的是,胤禛之子弘历(乾隆帝)深受康熙喜爱。康熙曾言“此子福泽深厚”,并亲自教导其骑射、经史。传位胤禛,实则为确保弘历的未来铺路。这种“隔代指定”的策略,彻底断绝了胤祉的希望。

五、历史回响:乾隆的“隐”谥与人性反思

雍正继位后,对胤祉采取严厉措施:先派其与胤禵守陵,后废除诚亲王爵位,最终囚禁至死。然而,乾隆帝继位后,却为胤祉上谥号“隐”,与唐朝玄武门之变中被杀的李建成同谥。这一举动引发历史争议:

同情视角:乾隆认为雍正对胤祉的打压过于严苛;

权力逻辑:乾隆或许从胤祉的遭遇中,看到了宫廷斗争的残酷性——即使才能出众,若缺乏政治忠诚,仍难逃被清算的命运。

胤祉的故事,实则是封建王朝“家天下”逻辑的缩影:皇帝选储,不仅要看能力,更要看是否绝对服从皇权。胤祉的文武双全,在康熙眼中不过是“臣子之才”;而胤禛的“真诚”与“可控性”,才是“帝王之才”的核心。