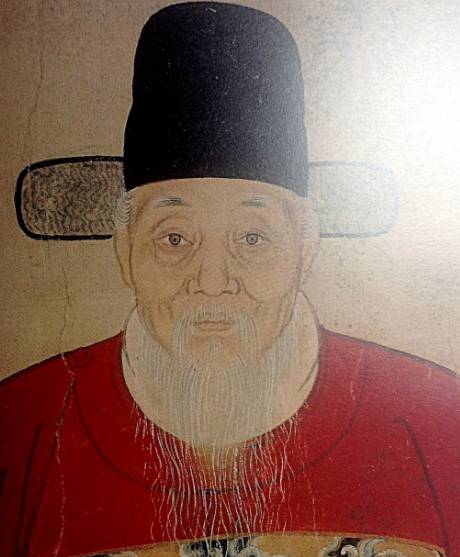

在明朝中期的政治舞台上,有这样一位人物,他以端亮有节概的品格闻名朝野,以俊逸洒脱的书法独树一帜,更以卓越的治世才能留下深远影响——他便是苏州吴江走出的吏部尚书周用。这位历经弘治、正德、嘉靖三朝的重臣,用一生诠释了士大夫的担当与风骨,其事迹在《明史》与地方志书中均有详细记载,成为后世敬仰的典范。

一、仕途沉浮:以刚正立身,以实干建功

周用(1476—1547),字行之,号伯川,自幼聪慧好学,弘治十五年(1502年)高中进士,初授行人司行人,后擢升南京兵科给事中。正德年间,明武宗欲大迎活佛,周用挺身而出,上书力谏,直言“迎佛事劳民伤财,且中官不法,当治其罪”,并请求黜免尚书、都给事等职。其耿直敢言的作风,在朝中引起震动,也奠定了他在官场“端亮有节概”的形象。

此后,周用历任广东布政司参议、浙江按察使司副使、福建按察使、河南右布政使等职,每到一处皆以实干著称。在广东平定番禺盗乱时,他亲率兵马,智勇双全,迅速平息叛乱;任河南右布政使期间,代监司审理南阳滞狱,清空牢狱,百姓称其为“青天”;提督南赣军务时,他推行均徭役、缓征税政策,使地方治安显著好转。这些政绩为他赢得了“良有司第一”的赞誉,也为他日后入主六部奠定了基础。

嘉靖年间,周用官至南京工部、刑部尚书,后因九庙火灾自陈致仕。但朝廷内外惜其才,屡次举荐,他终以工部尚书总督河道,提出“沟洫治河”的革新理念,主张将黄河洪水引入田间沟渠,既防洪患又垦荒田,这一思想突破了传统堤防治理的局限,被后人誉为“治河新策”。嘉靖二十五年(1546年),他升任吏部尚书,登顶仕途巅峰,次年因积劳成疾卒于任上,追赠太子太保,谥号“恭肃”。

二、品格风骨:端亮守正,清廉自持

周用的“端亮有节概”,不仅体现在政治主张上,更贯穿于日常言行。他一生不依附权贵,在吏部尚书任上,面对内阁首辅夏言、严嵩的专权,始终坚守原则,不随波逐流。史载其“慎自持而已,无所献替”,即便在严嵩柄政、风纪不振的浊世中,仍能保持“廉洁似宋景、屠侨”的操守,实属难得。

他的清廉更令人叹服。任地方官时,他严惩贪腐,自己却“一尘不染”。晚年致仕归乡,囊中银两仅以十计,布衣葛履,自号“顾影道人”,生活与贫寒素民无异。这种“出淤泥而不染”的品格,使他成为明代官场的一股清流,民间赞其“执法平恕,貌粹而庄,言和而正”,堪称士大夫的楷模。

三、才情风雅:书法俊逸,诗画双绝

周用不仅是一位政治家,更是一位才华横溢的文人。他工诗词,善书画,书法以俊逸洒脱著称,得沈周指授后,山水画“布置渲染,备极高雅”,笔力遒劲,气韵生动。其画作《柳荫牧牛图轴》以145cm×47.5cm的尺幅,展现牧童与牛的闲适场景,笔墨简练却意境深远,被私人收藏家视为珍品。

在文学创作上,周用著有《周恭肃公集》,收录诗文16卷,另有《读易日记》《楚辞注略》等学术著作。他的诗歌“近体颇宏伟,绝句尤有风致”,取法杜甫,风格沉郁顿挫,被《四库全书》总目评价为“别裁风格,自成一家”。朱彝尊在《静志居诗话》中更盛赞其“艺事兼能,不惟以经济文章重也”,足见其才情之卓越。

四、历史回响:名臣风范,永载史册

周用的一生,是明代士大夫精神的生动写照。他以刚正不阿的品格对抗权臣,以实干兴邦的作风治理地方,以清廉自持的操守坚守初心,以诗画双绝的才情滋养心灵。他的治河思想、政治主张与人格魅力,不仅影响了当时的社会风气,也为后世提供了宝贵的精神财富。

《明史》称其“端简慎言,廉勤干济,时称名臣”,而他的曾孙周宗建(东林党人,谥“忠毅”)更以“首劾魏忠贤”的壮举,延续了家族的忠烈风骨。从周用到周宗建,这一家族的传承,恰似一幅跨越百年的历史画卷,诉说着士大夫“为天地立心,为生民立命”的永恒追求。。