在中国新石器时代的文明图谱中,黄河流域的半坡文化与长江流域的河姆渡文化犹如双子星般闪耀。这两处相距千里的遗址,分别以粟作农业与稻作农业为根基,却呈现出惊人的相似性。从定居模式到生产工具,从社会结构到精神信仰,半坡人与河姆渡人的共同选择,揭示了中华文明起源阶段“多元一体”的深层逻辑。

一、定居文明:从游猎到聚落的范式革命

半坡遗址的考古发现显示,距今约6800-6300年的黄河流域先民已构建起完整的聚落体系。遗址面积达5万平方米,由居住区、制陶作坊区与氏族公共墓地三部分组成,外围环绕着防御性壕沟。居住区内,45座半地穴式房屋以中央大屋为核心呈放射状分布,最大房屋面积达120平方米,兼具氏族议事与首领居所功能。这种规划理念与河姆渡遗址的“干栏式建筑群”形成跨时空呼应——河姆渡人利用榫卯技术建造的木构房屋,通过1米高的木桩将居住面抬离地面,既防潮又抵御虫蛇,其建筑规模与功能分区同样体现着高度组织化的社会形态。

两地先民的定居选择绝非偶然。半坡遗址出土的粟粒与菜籽储存窖,证明其已掌握“春种秋收”的循环农业模式;河姆渡遗址发现的20万斤炭化稻谷与骨耜农具,则印证了“水田稻作”的成熟体系。当农业生产能够稳定提供食物来源,人类便从“逐水草而居”的游猎状态,转向“以聚落为中心”的定居文明。这种转变在考古学上表现为:半坡遗址中儿童瓮棺葬集中于居住区、河姆渡遗址出现夫妻合葬墓,均反映着血缘纽带在定居生活中的强化。

二、技术革命:磨制石器与陶器制造的文明突破

在生产工具层面,两地先民不约而同地选择了磨制石器作为主要工具。半坡遗址出土的石斧、石铲、石刀等农具,经磨制后刃部锋利度提升300%,显著提高了开垦效率;河姆渡人发明的骨耜,以大型哺乳动物肩胛骨为原料,前端镶嵌石刃,成为水田耕作的专用工具。这种“因地制宜”的技术创新,使两地农业产量分别达到每人每年150-200公斤(粟)与200-250公斤(稻),为定居文明提供了物质基础。

陶器制造的突破更彰显着技术文明的共性。半坡彩陶以红陶为底,用黑彩绘制人面鱼纹、鹿纹等生物图案,其尖底瓶设计巧妙利用重心原理,注水后自动直立,堪称新石器时代的“黑科技”;河姆渡黑陶则采用夹炭工艺,在陶土中掺入稻壳或木炭,既防止烧制开裂又提升保温性能,其陶灶更是中国最早的可移动炊具。两地陶器虽风格迥异,却共同遵循着“实用与艺术结合”的制造理念——半坡陶器上的22种刻画符号,河姆渡象牙蝶形器上的“双鸟朝阳”纹,均为文字与艺术的萌芽。

三、社会结构:母系氏族的平等与秩序

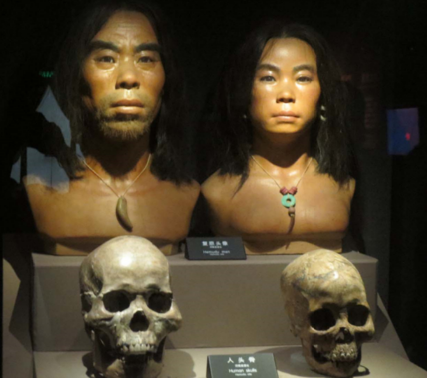

在社会组织层面,两地先民均处于母系氏族社会阶段。半坡遗址的墓葬规律揭示着严格的社会规范:成人实行族外婚,按血缘分组埋葬,随葬品多为尖底瓶与陶罐,数量差异不超过20%;儿童瓮棺葬中,一座女孩墓随葬77件骨珠与玉饰,远超其他墓葬,印证着母系社会中“尊女”传统。河姆渡遗址的夫妻合葬墓与“双鸟朝阳”崇拜,则从婚姻制度与精神信仰层面,印证着母系社会的稳定性。

这种平等性同样体现在经济分配中。半坡遗址的公共仓库与河姆渡遗址的集中储粮坑,证明氏族成员共同劳动、按需分配;两地均未发现贫富分化的迹象,如半坡最大房屋与普通房屋面积比仅为4:1,远低于后世阶级社会的建筑等级差异。这种“原始共产主义”模式,正是母系氏族社会能够维持数百年的关键。

四、文明基因:南北共塑的中华底色

半坡人与河姆渡人的共同选择,绝非地理环境的偶然产物。从定居模式到技术革命,从社会结构到精神信仰,两地先民在解决“生存与发展”命题时,展现出惊人的智慧共性:他们均通过农业革命实现食物自给,通过技术革新提升生产效率,通过社会组织保障群体延续,最终在长江与黄河流域分别孕育出稻作文明与粟作文明。

这种共性为中华文明的“多元一体”格局奠定了基础。当半坡彩陶的几何纹与河姆渡黑陶的绳纹在时空长河中交汇,当粟作农业的耐旱特性与稻作农业的耐涝优势形成互补,中国早期文明的基因库便悄然成型。正如考古学家苏秉琦所言:“中国新石器时代的文化区,恰似满天星斗,最终汇聚成璀璨银河。”半坡人与河姆渡人的故事,正是这星河中最耀眼的双子星。