明末崇祯年间,朝廷在农民起义与后金入侵的双重夹击下风雨飘摇。陕西总督武之望与登莱巡抚孙元化,两位本应肩负救亡重任的大臣,却因时代洪流与个人命运的交织,最终走向截然不同的结局。他们的故事,既是个人悲剧的缩影,更是明末政治生态与军事危机的真实写照。

一、武之望:自杀背后的责任困境

1628年,崇祯帝登基后,陕西农民起义如燎原之火,成为明廷首要威胁。时任陕西三边总督的武之望,本以“清正刚直”著称,却在镇压起义中陷入绝境。

起义军的复杂性:当时的起义军由逃亡边兵、流民、驿卒等组成,流动性强、战术灵活。武之望虽调集重兵围剿,但起义军“占山为王、聚啸山林”的游击战术,使其难以彻底消灭。更致命的是,朝廷要求“速平乱局”的压力与地方财政枯竭的现实形成矛盾——招抚需银钱安置流民,剿灭则需军饷支撑,而陕西因连年灾荒早已“民田一亩值七八两,纳饷至十两”,地方官吏甚至通过“制造爆炸性局面”转嫁责任。

自杀的必然性:武之望到任后,发现无论剿抚均无解。他既无法筹措足够资金安抚起义军,又难以用武力彻底消灭流民武装。面对崇祯帝的严苛问责,这位总督最终选择在任上自杀,以死逃避“失职”之罪。他的死,暴露了明末地方官员在“问责文化”下的生存困境——当中央集权与地方实情脱节时,忠诚与能力反而成为催命符。

二、孙元化:技术救国的幻灭与冤杀

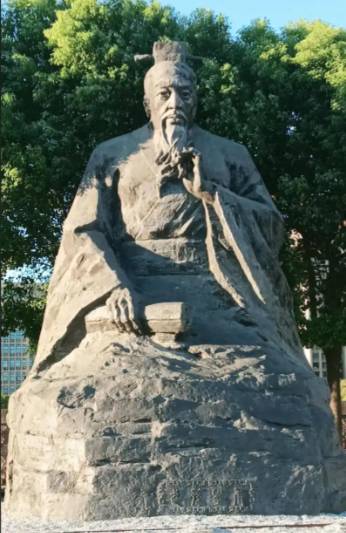

与武之望的被动绝望不同,登莱巡抚孙元化曾以技术革新试图挽救明军颓势,却因政治斗争与军事叛变沦为牺牲品。

火器专家的崛起:孙元化是明末罕见的军事技术人才,师从徐光启学习西洋火器,主导了宁远之战的红夷大炮部署。1626年宁远之战中,他指挥11门红夷大炮轰击后金军,重创努尔哈赤,创下“我能打到你,而你打不到我”的战术优势。此后,他与袁崇焕合作构建关宁防线,推动火器部队建设,甚至编写《西法神机》《经武全书》等军事著作,堪称明末“洋务运动”的先驱。

政治斗争的牺牲品:袁崇焕被凌迟处死后,孙元化因与袁的关联遭贬谪,调任登莱巡抚。他在此聘用葡萄牙教官训练炮兵,改进红夷大炮,试图打造一支现代化火器部队。然而,他忽视了辽兵与山东兵的矛盾,导致1632年“吴桥兵变”——孔有德、耿仲明等部将叛变,攻破登州,掳走火器投奔后金。

冤杀的逻辑:兵变后,孙元化被俘但拒绝投降,叛军释放他后,崇祯帝却以“叛乱主谋”罪名将其下狱。尽管徐光启、周延儒等大臣力保,崇祯仍执意处死孙元化。这一决策背后,是明末“宁错杀勿放过”的猜忌文化——当技术官僚触及军事变革时,既得利益集团与保守势力会通过政治构陷将其铲除。

三、双面镜的启示:技术、政治与制度的死亡螺旋

武之望与孙元化的结局,折射出明末的三大致命伤:

财政崩溃与责任错配:陕西起义因赋税过重而爆发,但朝廷却要求地方官“既剿又抚”,导致武之望陷入“无钱无人”的死局。这种“中央甩锅、地方背锅”的模式,加速了地方治理的瘫痪。

技术革新与政治保守的冲突:孙元化的火器部队若持续发展,本可扭转明军对后金的劣势。但崇祯帝为维护皇权稳定,宁可牺牲技术官僚也要遏制军事变革,暴露了专制体制对创新的扼杀。

道德洁癖与实用主义的矛盾:崇祯帝以“忠君”为最高准则,却无法容忍技术官僚的“瑕疵”。孙元化虽无叛国之心,但因部将叛变被牵连,这种“连坐式问责”反映了明末道德审判凌驾于事实判断的畸形逻辑。