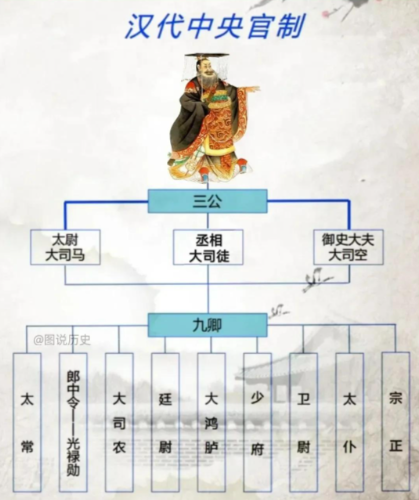

在中国古代政治制度的发展历程中,三公九卿制作为秦汉时期中央集权的核心架构,不仅奠定了封建王朝官僚体系的基础,更通过权力分立与职能分工,深刻影响了后世两千余年的政治格局。这一制度以皇帝为绝对权威,通过“三公”统领全局、“九卿”分掌实务,构建起一套层级分明、职责清晰的行政体系。

一、三公:权力中枢的三大支柱

“三公”是皇帝之下的最高行政机构,由丞相、太尉、御史大夫组成,三者互不统属,直接对皇帝负责,形成权力制衡的三角结构。

丞相:作为“百官之首”,丞相总揽全国行政事务,辅佐皇帝处理政令、考核百官、参与决策。其地位相当于现代国家的总理,是皇帝治理天下的核心助手。秦朝丞相权力极大,可开府治事,下设十三曹处理具体政务;汉代虽通过尚书台削弱相权,但丞相仍为最高行政长官。

太尉:掌管全国军事,负责军队调动与战略规划。但太尉并无日常军权,战时需凭皇帝授予的“虎符”调兵,实际军权牢牢掌握在皇帝手中。这一设计既保证了军事效率,又防止了武将专权。

御史大夫:作为副丞相,御史大夫负责监察百官、管理图籍档案、起草诏令,并统领御史台(汉代后改为御史中丞)。其职能类似现代的国家监察委员会主任,通过“风闻奏事”等制度,对官员腐败与渎职形成威慑。

二、九卿:中央政务的九大枢纽

“九卿”是三公之下的具体执行机构,分管宗庙、司法、财政、外交等核心领域。尽管“九”在古代常为虚指,但秦汉九卿的职能划分已高度专业化:

奉常(汉改太常):掌管宗庙祭祀、礼乐教育,是九卿之首。其属官包括太史令(掌历法)、太医令(掌医药)、博士(掌经学传授),体现了“以礼治国”的理念。

廷尉(汉改大理):全国最高司法机构,负责审理重大案件、制定律令。秦朝以“法家”治国,廷尉地位显赫,如李斯曾以此职参与修订《秦律》。

治粟内史(汉改大司农):掌管国家财政税收与粮食储备,相当于现代的财政部与农业农村部合署。其职能涵盖田赋征收、物价调控、仓储管理,是经济命脉的核心。

典客(汉改大鸿胪):负责外交事务与少数民族管理,包括接待外国使节、册封边疆部落、处理边疆冲突。汉代张骞出使西域时,典客机构便承担了后勤协调与外交谈判的重任。

郎中令(汉改光禄勋):统领宫廷侍卫与皇帝近臣,负责皇宫安全与皇帝日常起居。其属官包括大夫(议政)、谒者(传令),是皇帝最信任的贴身机构。

卫尉:掌管宫门警卫与宫廷治安,负责九重宫阙的守卫。汉代未央宫、长乐宫的卫尉属官多达数千人,形成严密的防御体系。

太仆:管理皇帝车马与全国马政,包括御马饲养、驿站设置、战马调配。秦汉以骑兵为战争主力,太仆的职能直接关系到国家军事能力。

宗正:掌管皇族事务,负责宗室户籍、婚姻、祭祀等事务。其属官包括“宗正丞”,协助管理皇族谱牒,防止近亲通婚等乱象。

少府:掌管皇室私产与宫廷手工业,包括山海池泽之税(如盐铁专营)、官府制造(如兵器、丝绸)。其收入专供皇室使用,与大司农管理的国家财政形成“公私分立”。

三、制度影响:从秦汉到隋唐的传承与演变

三公九卿制自秦朝确立后,历经汉代调整(如汉武帝设“中朝”削弱相权)、魏晋南北朝演变(如三公逐渐成为荣誉职衔),最终在隋唐被三省六部制取代。但其核心设计理念——权力分立、职能细分、中央集权——深刻影响了后世:

分权制衡:三公互不统属、九卿各司其职,防止了权力集中导致的腐败与专制,为现代政府组织设计提供了历史借鉴。

行政专业化:从司法(廷尉)到财政(治粟内史),从外交(典客)到军事(太尉),职能分工的细化提升了行政效率。

皇权强化:通过直接任免三公九卿、控制军权与财政权,皇帝得以巩固绝对权威,这一模式被后世封建王朝沿用。