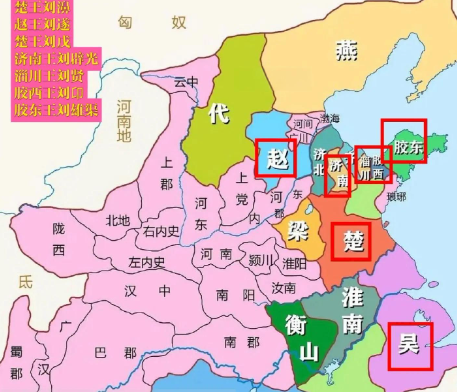

公元前154年,西汉景帝三年,以吴王刘濞为首的七国联军以“诛晁错、清君侧”为名发动叛乱,史称“七国之乱”。这场持续三个月的叛乱以中央政权全面胜利告终,吴、赵、济南、淄川、胶西、胶东六国被废除,但楚国却成为唯一被保留的诸侯国。这一特殊处理背后,是楚国第一代藩王刘交家族的深厚积淀、楚王刘戊的特殊处境,以及汉景帝对政治遗产的权衡取舍。

一、楚元王刘交:刘邦兄弟中的“文化标杆”

楚国的特殊地位始于其开国君主刘交——汉高祖刘邦的同父异母弟。与粗犷的兄长不同,刘交自幼饱读诗书,精通《诗经》,其学术造诣甚至吸引了一批儒家学者追随。公元前201年,刘邦分封同姓诸侯时,特意将经济富庶、战略要地彭城(今江苏徐州)封予刘交,史载其“受封后,西招贤士,将原同学聘为中大夫,又遣次子赴长安向昔日老师学习《诗经》”。

刘交治下的楚国成为汉初文化中心,他亲自为《诗经》作注,开创“元王诗传”学派,吸引天下文人汇聚彭城。这种文化影响力远超其他诸侯国:当吴王刘濞靠铸钱煮盐积累财富时,楚国正通过学术研究塑造软实力;当赵王刘遂纠结于军事对抗时,楚国已形成“诗书传家”的士族传统。这种差异使汉朝廷对楚国的态度始终区别于其他诸侯。

二、刘戊的“大不敬之罪”:叛乱前的政治缓冲

七国之乱前,楚国已因楚王刘戊的“服丧淫乱”事件引发中央警觉。公元前155年,薄太后丧期,刘戊在楚宫宴饮作乐,被朝臣弹劾“大不敬”。按律当诛,但汉景帝仅削夺其东海郡了事。这一处理暗含三重考量:

刘交家族的道德威望:刘交父子两代楚王以“贤明”著称,次子刘郢客曾聘天下名师讲学,百姓“拥戴如父”。直接诛杀刘戊可能引发楚地士族反弹。

削藩策略的渐进性:晁错《削藩策》本就主张“徐徐削之”,对楚国采取“减封不废国”的策略,既警示诸侯又避免激化矛盾。

为叛乱预留缓冲:当吴王刘濞暗中联络诸侯时,汉景帝需通过保留楚国观察其他诸侯动向。刘戊的东海郡被削后,楚国实力锐减,已不足为叛乱核心。

三、叛乱中的“消极参与者”:楚国的战略定位

七国之乱爆发后,楚国的军事行动呈现明显矛盾:

名义上的盟主:刘戊被推为“七国联军”名义领袖之一,但实际指挥权掌握在吴王刘濞手中。

战术上的配合:楚军主力按计划西进,试图与吴军会师洛阳,但在梁国睢阳(今河南商丘)遭遇顽强抵抗。梁王刘武是汉景帝同母弟,其死守睢阳的战术直接打乱叛军计划。

战略上的边缘化:当吴军主力被周亚夫截断粮道时,楚军既未突破梁国防线,也未有效支援吴军,最终陷入孤立无援境地。

这种“名义参与、实际消极”的姿态,使楚国在叛乱中的罪责远轻于吴、赵等核心诸侯。汉军平叛时,周亚夫采取“先断吴楚粮道,再各个击破”的策略,楚军因补给困难迅速溃散,刘戊兵败自杀。

四、汉景帝的政治算计:保留楚国的三重逻辑

叛乱平定后,汉景帝对楚国的处理堪称政治艺术的典范:

维护刘邦家族合法性:楚元王刘交是刘邦唯一在世的同父兄弟,废除楚国等于否定高祖分封体系。保留楚国并改立刘交第四子刘礼为新楚王,既延续了刘氏血脉,又通过“换王不换国”削弱楚国实力。

平衡功臣集团利益:平叛主力周亚夫、窦婴等人均主张彻底废除诸侯国,但汉景帝需安抚跟随刘邦打天下的丰沛功臣后裔。楚国作为高祖直系封国,其存续成为维系功臣集团忠诚的象征。

示范效应与威慑力:保留楚国的同时,汉景帝将原楚国南部划归沛郡,北部数县仍属楚国。这种“分而治之”的策略向其他诸侯传递明确信号:只要不直接参与叛乱,中央可保留基本体面;但若妄图割据,必遭彻底铲除。

五、历史回响:楚国存续的深远影响

楚国的特殊待遇为汉武帝推行“推恩令”埋下伏笔。公元前145年,汉景帝颁布新令,剥夺诸侯“治国三权”(官吏任免、赋税征收、军队指挥),改诸侯丞相为中央委派的“相”。楚国作为唯一未被废除的诸侯国,成为这项政策的试验田:新楚王刘礼的权力被严格限制,楚国实质上沦为中央直辖的“郡级单位”。

这种渐进式改革模式,既避免了激进削藩引发的反弹,又为汉武帝彻底解决诸侯问题提供了经验。当公元前127年主父偃提出“推恩令”时,诸侯们已无力反抗——他们目睹了吴国被灭、楚国被削的全过程,深知中央集权的大势不可逆转。