在晚清波谲云诡的官场中,曾国藩与穆彰阿的关系堪称一段耐人寻味的师徒传奇。这段关系不仅塑造了曾国藩的仕途轨迹,更折射出封建王朝权力生态中“人脉网络”与“个人才能”的复杂博弈。

一、科场结缘:从诗文引荐到金榜题名

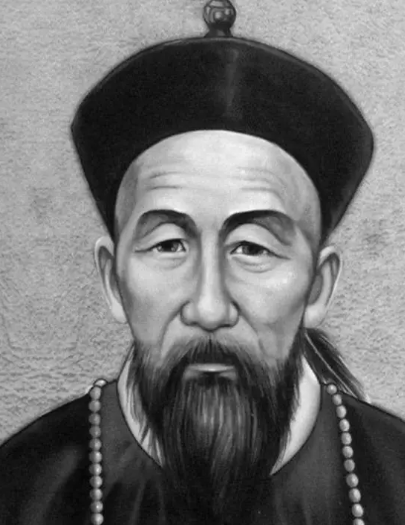

穆彰阿作为道光年间权倾朝野的军机大臣,长期执掌科举考官之职。1838年,曾国藩第三次赴京参加会试,恰逢穆彰阿担任主考官。这场看似偶然的相遇,实则是湖南同乡劳崇光精心策划的“引荐工程”。劳崇光作为穆彰阿的门生,深知老师对人才的渴求,便将曾国藩的诗文呈递上去。穆彰阿读罢,敏锐捕捉到这个湖南青年“老成持重、文理通达”的特质,当即决定将其纳入门下。

殿试放榜后,曾国藩仅获三甲第四十二名,按惯例难以进入翰林院——这个培养储相的“清贵衙门”。关键时刻,穆彰阿施展政治影响力,通过“朝考特批”破格提拔曾国藩为翰林院检讨。这一操作不仅打破科举常规,更暴露出清代官场“恩师提携门生”的潜规则。正如曾国藩在日记中所言:“若无穆师力荐,吾辈终老县令耳。”

二、权力庇护:十年连升十级的仕途奇迹

穆彰阿对曾国藩的提携远不止于科场。作为道光帝最信任的军机大臣,穆彰阿构建起庞大的“穆党”网络,其门生故吏遍布六部。他利用这一资源,为曾国藩铺就了一条青云之路:

制度性提拔:通过掌控翰林院人事权,穆彰阿将曾国藩从七品检讨快速擢升为五品侍讲,突破了清代“非科甲正途不得超迁”的惯例。

关键节点运作:1840年鸦片战争期间,穆彰阿借道光帝“求贤若渴”之机,力荐曾国藩参与《南京条约》善后事宜,使其获得处理涉外事务的经验。

形象包装工程:针对道光帝崇尚节俭的特点,穆彰阿特意强调曾国藩“家世农耕、生活简朴”的背景,成功塑造其“寒门贤臣”的形象。

这种系统性运作成效显著:从1838年到1848年,曾国藩十年间连升十级,从正七品翰林检讨跃升至从二品内阁学士,创造了清代文官晋升速度的纪录。

三、政见暗合:主和派与实学家的思想共鸣

穆彰阿与曾国藩的师生情谊,更深层地建立在政见契合之上。作为鸦片战争期间的主和派领袖,穆彰阿主张“羁縻抚驭”的对外策略,这与曾国藩“以柔克刚”的处世哲学不谋而合。在1841年的一次密谈中,曾国藩提出“驭夷三策”:

以忠信立本:主张对英国保持基本礼仪,避免激化矛盾。

以法律制衡:建议援引《万国公法》处理涉外纠纷。

以实业自强:提出“师夷长技以制夷”的早期工业化构想。

这些观点与穆彰阿“息事宁人”的立场高度契合,使得曾国藩在穆党中迅速崛起为“青年智囊”。这种思想共鸣甚至延续到穆彰阿倒台后——曾国藩在镇压太平天国时采用的“结硬寨、打呆仗”战术,本质上仍是穆彰阿“稳扎稳打”政治哲学的军事延伸。

四、时代变局:师徒关系的双重解构

1850年道光帝驾崩,咸丰帝即位后立即罢免穆彰阿,永不复用。这场政治地震对曾国藩产生深远影响:

短期困境:咸丰帝对穆党成员持怀疑态度,曾国藩在1852年丁忧守制前,仅获授兵部侍郎虚职,未能掌握实权。

长期机遇:脱离穆党标签后,曾国藩得以组建湘军,其“以理学治军”的理念与穆彰阿的官场哲学形成切割,反而赢得地方督抚的信任。

历史评价的分野:后世对穆彰阿多持批判态度,称其为“投降派首领”;而曾国藩则因镇压太平天国获得“中兴名臣”美誉。这种评价差异,本质上反映了时代对“妥协”与“激进”的不同选择。

五、历史启示:传统师徒制的现代映射

曾国藩与穆彰阿的关系,揭示了中国传统师徒制的三大特征:

利益共同体构建:通过科举、婚姻、地域等纽带形成稳定的人际网络。

能力互补机制:穆彰阿提供政治资源,曾国藩展现行政才能,形成“资源-能力”兑换模式。

时代适应性调整:当政治环境剧变时,师徒关系需及时转型以适应新规则。