明朝开国皇帝朱元璋的相貌,堪称中国历史上最具争议的帝王形象之一。民间流传的“猪腰子脸”“鞋拔子脸”画像与官方典籍中“姿貌雄伟,奇骨贯顶”的记载形成鲜明对比,这场持续六百余年的争论,既折射出古代帝王形象的政治建构逻辑,也揭示了历史书写中的文化心理。

一、民间叙事:丑化与神化的双重变奏

在民间传说中,朱元璋的相貌被赋予强烈的戏剧性。安徽凤阳地区流传的版本称,其“脸长嘴阔,满脸麻子,杀气腾腾”,这种形象被解读为“苦难的凤阳人”的象征。更广为流传的画师故事中,前两位画师因如实描绘其“黑脸长下巴”被斩首,第三位通过“神似”手法将帝王相貌美化才得以存活。这种叙事模式与汉代刘邦“左股七十二黑子”的记载异曲同工,均通过身体异相构建天命所归的合法性。

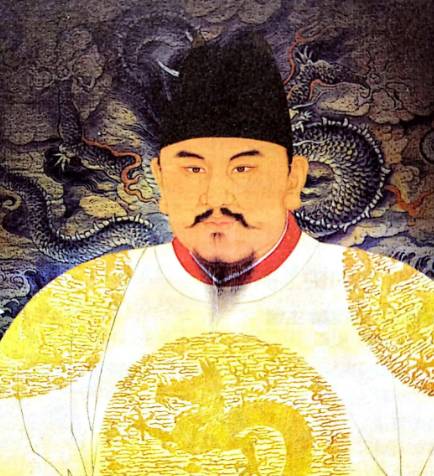

现存于台北故宫博物院的《明太祖异像图》堪称典型,画中朱元璋头戴双翅乌纱帽,身着明黄龙袍,却长着弯月型脸庞、立眉深目、大耳隆鼻,两腮布满黑痣。这种将龙形特征(长脸、鳞片状黑痣)与人相融合的创作,实则是明代相术文化与政治宣传的产物。清代南薰殿藏13幅朱元璋画像中,8幅属于此类“异相”,占比超过60%,显示民间对帝王神秘化的强烈需求。

二、官方记载:正统史观的形象建构

与民间叙事形成鲜明对比的是,官方典籍对朱元璋相貌的记载始终强调其帝王气象。《明史·太祖本纪》描述其“姿貌雄伟,奇骨贯顶”,永乐年间明孝陵神功圣德碑文更着力刻画“龙髯长郁,然项上奇骨隐起至顶,威仪天表”。这些记载与明代吏部尚书张翰在《松窗梦语》中的亲眼所见相印证:“太祖之容眉秀目炬,鼻直唇长,面如满月,须不盈尺”,展现的是典型的方脸俊相。

这种形象建构具有明确的政治目的。明代画师在创作御容时,严格遵循“天庭饱满、地阁方圆”的帝王标准,如台北故宫藏《明太祖坐像》中,朱元璋面色红紫,留短须,双手自然放于膝盖,呈现出威武逼人之感。这种标准化生产,既符合儒家“君师合一”的政治伦理,也通过视觉符号强化了皇权的神圣性。

三、历史解构:真相背后的权力逻辑

现代学者通过多维度考证,揭示出这场形象争论的本质。从遗传学角度看,明代皇室成员画像普遍呈现“方面大耳”的特征,明成祖朱棣、明英宗朱祁镇等均留下“头大而圆”的记载,倒推朱元璋基因不应存在极端丑化特征。历史文献也显示,郭子兴初见朱元璋时“奇其状貌”而重用,并将义女马氏许配,侧面印证其相貌虽异但非丑陋。

更深层的动力来自政治需求。明代相士袁忠彻在《古今识鉴》中制定“龙瞳凤目,天地相朝”的帝王相标准,直接影响了画像创作。这种将相术与政治合法性绑定的做法,在清代达到顶峰。乾隆年间入藏南薰殿的部分异像,实则是通过“疑像”策略防止刺杀,同时满足民间对帝王神秘化的想象。满清统治者对前朝的刻意贬低,也加剧了丑化形象的传播。

四、文化镜像:帝王形象的多重阐释

朱元璋相貌之争,本质是不同历史主体对权力符号的争夺。民间通过丑化实现心理平衡,将草根逆袭的帝王拉回“常人”范畴;官方通过美化构建统治合法性,将个人形象升华为国家象征;后世则通过解构揭示历史书写中的权力运作。这种多重阐释恰恰证明,帝王相貌从来不是单纯的生理特征,而是被精心设计的政治符号。