中国古代地方行政制度的演变,本质上是中央集权与地方分权矛盾的动态平衡。秦朝以郡县制实现“大一统”,却在二世而亡的教训中暴露出过度集权的隐患;西汉初年推行的郡国并行制,则试图在郡县制与分封制之间寻找折中方案。这两种制度在权力结构、历史背景与实际效果上的差异,深刻塑造了中国古代政治文明的发展轨迹。

一、制度起源:历史教训与现实需求的碰撞

郡县制的诞生是秦朝对春秋战国分封制瓦解的回应。自楚武王熊通公元前710年设权县始,县制在诸侯争霸中逐渐成为地方治理的核心单元。秦穆公公元前651年置郡后,秦国通过郡县制强化了对新征服地区的控制。至秦始皇统一六国后,李斯力排众议推行全面郡县制,将全国划分为36郡(后增至40余郡),形成“中央—郡—县”三级垂直管理体系。郡守、郡尉、监御史分别掌管行政、军事与监察,县令或县长、县尉、县丞分掌地方事务,所有官员均由中央直接任免,彻底终结了西周以来的血缘分封传统。

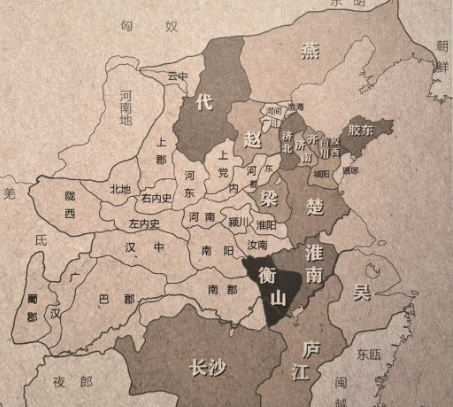

郡国并行制则是西汉对秦亡教训的反思产物。刘邦建立汉朝后,既继承秦制设立三公九卿与郡县体系,又分封同姓诸侯王以巩固统治。汉初先封“异姓七国”,后逐步以“同姓九国”取代,形成“郡县直辖中央,封国隶属诸侯”的二元格局。至景帝时期,全国60郡中,诸侯王国与长沙国共辖40余郡,中央直接控制的郡仅15个。这种制度设计既试图利用宗室血缘维系地方稳定,又保留了秦制中央集权的框架,本质上是“无为而治”政策在地方治理中的体现。

二、权力结构:垂直集权与横向分权的博弈

郡县制的核心是中央对地方的绝对控制。秦朝通过流官制度打破血缘世袭,郡县长官的任免、考核与升迁完全由中央决定,形成“如身之使臂,臂之使指”的治理模式。郡县财政统一纳入国家赋税体系,军事力量由中央直接调配,地方政权成为中央政府的延伸。这种制度设计有效避免了西周分封制下“封国愈强,天子愈弱”的困境,但秦朝过度集权导致地方缺乏自主性,最终在农民起义中因“郡县无守土之责”而迅速崩溃。

郡国并行制则构建了中央与诸侯王的权力共享机制。封国拥有独立的行政、军事与财政权,诸侯王可自行任命国相、太傅等官员,甚至拥有铸币权(如吴王刘濞的豫章郡铜山)。中央对封国的控制仅通过“推恩令”等间接手段实现,如汉文帝将齐国一分为六、淮南国一分为三,通过“众建诸侯而少其力”逐步削弱封国实力。但这种妥协性制度在景帝时期引发“七国之乱”,吴王刘濞联合楚、赵等七国以“清君侧”为名叛乱,暴露了分封制与中央集权的根本矛盾。

三、历史影响:制度成熟与倒退的辩证

郡县制奠定了中国古代地方治理的基本框架。其“中央集权—地方分权”的核心理念被后世沿用两千余年,成为中华文明“大一统”的重要保障。汉武帝通过“推恩令”与“左官律”进一步削弱诸侯王势力,至东汉时期,王国已与郡县无异,郡国并行制实质上演变为单一郡县制。此后历代王朝虽在地方层级上有所调整(如唐朝的道、宋朝的路、明朝的布政使司),但郡县制的垂直管理体系始终未变,其历史意义被《史记·秦始皇本纪》评价为“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监……使秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患”。

郡国并行制则成为制度演进的过渡形态。其积极意义在于:一是通过分封同姓诸侯缓解了秦朝骤然废除分封制引发的政治震荡,为汉初经济恢复争取了时间;二是封国因地制宜发展地方经济,如齐国工商业、吴国矿业、楚国农业均形成特色产业,推动了区域经济多样化。但消极影响更为显著:封国势力膨胀直接威胁中央权威,景帝平定七国之乱后,诸侯王“唯得衣食税租,不与政事”,封国逐渐沦为中央直辖地的附属品。这种“开历史倒车”的尝试,最终被证明无法适应中央集权加强的历史趋势。

四、制度启示:集权与分权的永恒命题

郡县制与郡国并行制的博弈,本质是中央与地方权力分配的动态平衡。秦朝的失败在于过度集权导致地方缺乏活力,西汉的妥协则因分权过度引发内乱。汉武帝时期通过“推恩令”“附益法”“酎金夺爵”等组合拳,既保留了郡县制的中央集权内核,又通过“以亲制疏”策略利用宗室力量制衡地方,最终实现“强干弱枝”的治理目标。这种制度智慧对后世影响深远:唐朝通过节度使制度平衡边疆治理与中央控制,宋朝以路转运使分割地方财权,明朝用三司分立制约地方势力,均体现了对集权与分权关系的深刻理解。

从郡县制到郡国并行制,再到单一郡县制的演变,揭示了中国古代政治文明的核心逻辑:在维护“大一统”的前提下,通过制度创新实现中央权威与地方活力的动态平衡。这种平衡术不仅塑造了中国超大规模国家的治理模式,也为现代国家构建中央与地方关系提供了历史镜鉴。