在春秋时期的华夏大地上,师旷与孔子如同两颗璀璨的星辰,各自在音乐与哲学的领域中熠熠生辉。尽管他们的职业路径与思想体系存在显著差异,但作为同时代的文化巨匠,他们的思想与实践在多个维度上产生了微妙的交织与碰撞,共同塑造了那个时代的文化风貌。

一、时代背景:礼崩乐坏下的文化觉醒

春秋时期,周王室衰微,诸侯争霸,社会秩序陷入动荡。传统的礼乐制度逐渐瓦解,但这也为新的思想与文化的诞生提供了土壤。师旷作为晋国的宫廷乐师,以其卓越的音乐才华和深邃的政治智慧,成为当时音乐领域的代表人物;而孔子则以“克己复礼”为志,致力于恢复周礼,通过教育传播儒家思想,成为后世敬仰的“至圣先师”。

二、职业路径:音乐大师与哲学导师的并行

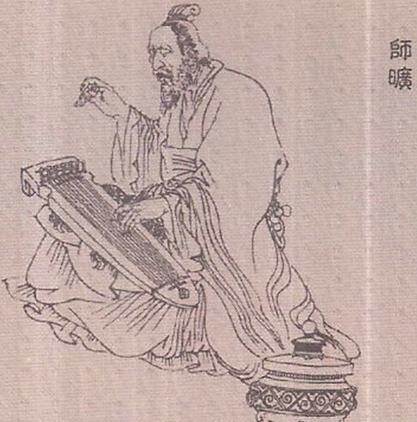

师旷自幼酷爱音乐,精通琴艺,辨音力极强,被誉为“乐圣”。他不仅在宫廷中担任乐师,还积极参与国家政治,提出“民贵君轻”的民本思想,主张以音乐传播德行,通过音乐教育来引导社会风气。师旷的音乐实践与政治理念,体现了音乐与政治、道德的紧密联系。

孔子则是一位博学多才的教育家、思想家。他早年聚徒讲学,传播儒家思想,强调“仁”与“礼”的重要性。孔子认为,音乐是教育的重要组成部分,能够陶冶性情、培养品德。他亲自整理《诗》《书》《礼》《乐》等经典,将音乐教育纳入儒家教育体系,对后世产生了深远影响。

三、思想交织:音乐与哲学的对话

尽管师旷与孔子在职业路径上有所不同,但他们的思想在实践中却产生了微妙的交织。师旷主张通过音乐来传播德行,认为音乐具有净化心灵、引导社会风气的作用。这一观点与孔子“兴于诗,立于礼,成于乐”的教育理念不谋而合。孔子认为,音乐是人格完善的最终阶段,通过音乐教育可以培养人的审美情趣和道德情操。

此外,师旷与孔子都关注社会秩序的稳定与和谐。师旷通过音乐来调和人际关系,促进社会和谐;而孔子则通过“仁”与“礼”的学说,强调人与人之间的关爱与尊重,以及社会秩序的规范与维护。两者的思想在本质上都体现了对人性、社会与自然的深刻洞察与关怀。

四、历史影响:双璧辉映的文化遗产

师旷与孔子的思想与实践对后世产生了深远的影响。师旷的音乐理念与政治智慧被后世音乐家与政治家所借鉴与传承;而孔子的儒家思想则成为中国传统文化的主流,对东亚乃至世界文化都产生了重要影响。

在音乐领域,师旷所作的《阳春》《白雪》等琴曲成为后世传颂的经典之作,他的音乐理念与演奏技巧也被后世音乐家所继承与发展。在哲学领域,孔子的儒家思想成为后世治国安邦的重要理论依据,其“仁”与“礼”的学说更是深入人心,成为中华民族的精神支柱。