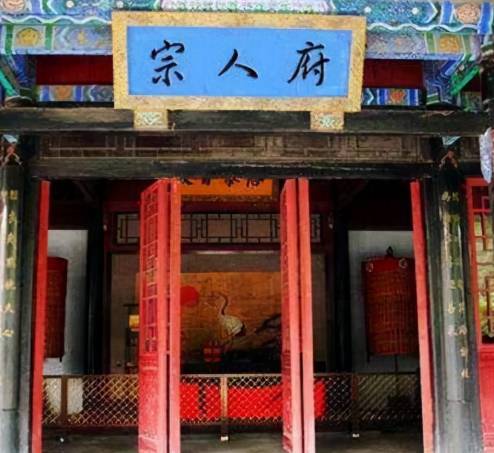

在北京这座承载着千年历史文化的古都,每一处古迹都宛如一部生动的史书,诉说着往昔的故事。宗人府,作为明清时期管理皇家宗室事务的重要机构,其位置所在更是蕴含着丰富的历史信息,见证了皇家的兴衰变迁。

明朝宗人府:皇城东畔的权力坐标

明朝时期,宗人府的地位举足轻重。明永乐迁都北京后,正统初年取消行在之名,正式在北京建立各中央机关衙门。正统七年(1442年)四月,宗人府在北京建成府署。它位于大明门外皇城东面,吏部等诸衙门的上首,坐东向西,与宫廷广场对面之刑部衙门遥相对。

这一位置的选择并非偶然。大明门作为当时北京城的重要门户,是皇城与外界的重要通道,宗人府设于此处,既便于与皇宫进行沟通联系,又能彰显其作为皇家管理机构的尊贵地位。其东向而坐,与西向的刑部形成对峙之势,也体现了宗人府在处理皇室事务上的独立性和权威性。

宗人府在明朝负责皇室九族的属籍、修辑玉牒、登记宗室子女嫡庶、名封、嗣袭、生卒、婚嫁和谥葬事宜等重要事务。其府署内建有经历司、左司、右司、黄(皇)档库、黄(皇)档房、银库、玉牒库等,这些建筑和机构的存在,为宗人府履行职责提供了坚实的物质基础和制度保障。

清朝宗人府:紫禁城旁的皇族管家

清朝时期,宗人府的职能得到了进一步的强化和规范。顺治九年(1652年),清朝沿置宗人府,长官改称宗令、左、右宗正、左、右宗人,由宗室王公充任。其位置位于皇城东侧,西向,位居内阁、六部之上,这一位置安排凸显了宗人府在朝廷中的特殊地位,旨在抬高皇族成员的身份。

据《乾隆京城全图》(1750年)所绘,东江米巷(今东交民巷)内宗人府建筑平面示意图显示,宗人府衙署建筑设置更靠近皇城。东华门大街北侧北京二十七中校址,便是清末宗人府旧址所在。此地原为明朝光禄寺,清初为英亲王府,英亲王被削爵后此地又为光禄寺,后宗人府设于此处。

清朝宗人府的服务对象是皇室家族,负责管理皇家内务,职能包括收发文档、管理宗室内部事务、登记黄册、红册、圈禁罪犯及教育宗室子弟等。它每三年要对皇室宗亲进行一次人口普查,还要上呈皇帝,由皇帝亲自主持,每隔三年要在中和殿搞一次玉蝶的编辑和出版工作。对于皇室人犯,宗人府要会同刑部一起审讯,刑部不得单独审理,这种独特的职能设置和位置安排,使得宗人府成为了皇室事务的核心管理机构。

位置变迁背后的历史密码

宗人府位置的变迁,反映了明清两代政治体制和皇室管理的变化。明朝初期,宗人府的设立体现了朱元璋对皇室宗亲事务的重视,其位置靠近皇宫,便于皇帝直接掌控宗室事务。然而,随着时间推移,宗人府的权力逐渐被礼部所侵蚀,这也在一定程度上影响了其位置和职能的发挥。

清朝时期,宗人府的地位得到了进一步提升。其位置靠近皇城,且在朝廷重大活动场所名列第一,列内阁、六部九卿之前,这充分体现了清朝对皇室宗亲事务管理的严格和规范。清朝实行宗人府机构规范化管理,宗人府的主要工作是把皇室人口的生老病死、婚丧嫁娶和工作生活大事记录在册,这种细致入微的管理方式,使得宗人府成为了皇室生活的“大管家”。

如今,宗人府的旧址大多已不复存在,但它所承载的历史记忆却永远留在了人们的心中。它见证了明清两代皇室的兴衰变迁,也让我们更加深入地了解了古代皇家管理制度的运作。当我们漫步在北京的街头巷尾,或许会在不经意间想起那个曾经位于皇城东畔、紫禁城旁的神秘机构——宗人府,它就像一座历史的丰碑,静静地诉说着往昔的故事。