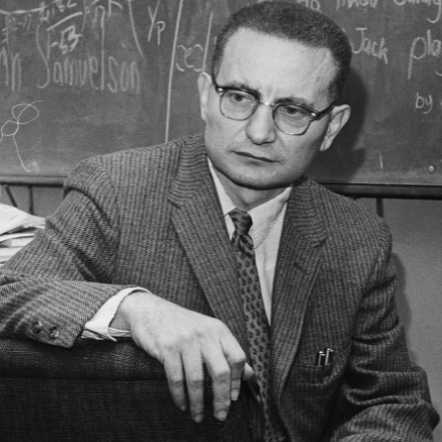

在经济学说史的长河中,保罗·萨缪尔森与日本学者宇野弘藏的学术交集,堪称20世纪东西方经济思想碰撞的典范。这位新古典综合派的奠基人,在《经济分析基础》与《经济学》教科书中多次引用宇野弘藏的理论,更在1970年代公开盛赞其为“亚洲最深刻的凯恩斯主义者”。这种推崇不仅源于学术理念的共鸣,更折射出战后经济学范式转型的深层逻辑。

一、理论共鸣:价值判断与实证主义的平衡术

宇野弘藏(Hiroshi Uyeno)在1950年代提出的“宇野经济学”,本质上是对马克思价值理论与凯恩斯有效需求理论的创造性综合。他在《价值理论与经济分析》中构建的“三维均衡模型”——将技术关系、价值判断与货币流通纳入统一分析框架,恰好呼应了萨缪尔森在《经济分析基础》中倡导的“操作主义方法论”。

这种理论契合在萨缪尔森的著作中留下深刻印记。1961年第二版《经济学》中,萨缪尔森在讨论“混合经济”时,直接引用宇野弘藏对日本战后经济体制的分析,称其“完美诠释了政府干预与市场机制的共生关系”。更值得玩味的是,萨缪尔森在“新古典综合”章节增补的“动态均衡”概念,与宇野弘藏提出的“历史与逻辑相统一”方法论形成跨越太平洋的学术对话。

二、政策实践:东亚奇迹的理论注脚

宇野弘藏在1960年代对日本经济高速增长的解读,为萨缪尔森的“增长理论”提供了现实样本。宇野在《日本经济增长的结构》中提出的“倾斜生产方式”理论,即通过产业政策引导资源向重化工业倾斜,被萨缪尔森视为“政府干预的典范案例”。在1973年《经济学》第九版中,萨缪尔森专门增设“东亚模式”章节,将宇野弘藏的理论与日本经济奇迹进行对照分析。

这种政策共鸣在石油危机时期进一步深化。面对滞胀困境,萨缪尔森在《新闻周刊》专栏中撰文支持宇野弘藏提出的“灵活积累体制”,认为日本企业通过“终身雇佣制”与“年功序列制”实现的劳动力市场弹性,为凯恩斯主义政策提供了制度保障。这种观点在1976年萨缪尔森与宇野弘藏的书信往来中得到强化,后者关于“政府-企业-劳工”三角联盟的论述,成为萨缪尔森修订“宏观经济政策”章节的重要参考。

三、方法论交锋:数学严谨与历史视野的融合

尽管推崇宇野弘藏,萨缪尔森对其方法论仍保有清醒批判。在1966年《计量经济学》杂志的访谈中,萨缪尔森指出宇野弘藏的“阶段论”缺乏严格的数学表达,这一评价直接促使宇野在1970年代引入动态优化模型重构其理论体系。这种学术交锋在1978年东京大学举办的“东西方经济理论研讨会”上达到高潮,萨缪尔森在主题演讲中承认:“宇野教授的新模型,证明了经验分析与形式逻辑可以共生。”

更具历史意味的是,萨缪尔森在1980年《经济学》第十二版中,首次将宇野弘藏纳入“经济思想史”章节,与凯恩斯、马歇尔等经典经济学家并列。这种安排不仅是对宇野学术地位的确认,更暗示着萨缪尔森试图构建的“全球经济学”愿景——在保留新古典分析框架的同时,吸纳非西方经济体的实践智慧。

四、历史回响:从学术推崇到思想遗产

萨缪尔森对宇野弘藏的推崇,在冷战经济学界引发连锁反应。1965年,麻省理工学院邀请宇野弘藏担任访问教授,其开设的“比较经济体制”课程成为该校经济学硕士必修课。这种学术交流直接影响了斯坦利·费希尔等新生代经济学家,后者在1980年代将宇野弘藏的理论引入转型经济学研究。

在更宏大的历史维度,萨缪尔森与宇野弘藏的对话预示着经济学全球化的必然趋势。当发展经济学在1980年代陷入“华盛顿共识”的教条主义时,宇野弘藏提出的“东亚发展型国家”理论,与萨缪尔森晚年倡导的“市场友好型干预”形成理论呼应。这种跨越意识形态的学术传承,在林毅夫的新结构经济学中得以延续,构成当代发展经济学的重要思想资源。