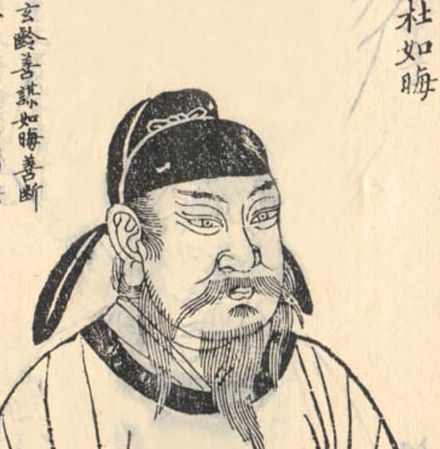

在隋唐交替的乱世中,京兆杜氏一门走出两位关键人物——杜淹与杜如晦。这对叔侄的人生轨迹交织着家族恩怨、政治投机与权力博弈,其关系演变恰似一面镜子,映照出隋唐之际士族门阀在乱世中的生存智慧与道德困境。

一、家族裂痕:从血缘亲情到政治仇雠

杜淹与杜如晦的矛盾,始于隋末乱世的政治站队。杜淹早年投奔王世充政权,官至吏部尚书,而杜如晦则选择追随李世民。这种政治立场的分歧,在王世充与李唐的对抗中演变为家族悲剧:

进谗杀兄:杜淹在王世充面前诬告杜如晦之兄参与谋反,导致其被杀,杜如晦弟杜楚客亦遭囚禁;

囚室绝食:杜楚客被囚期间“绝食几死”,幸得狱吏以米汤灌救才保住性命;

叔侄对决:当李世民攻破洛阳时,杜淹按律当诛,杜楚客以“自刎相逼”的方式迫使杜如晦求情。

这段历史在《旧唐书·杜如晦传》中留下隐晦记载:“初,淹为世充吏部尚书,谮如晦兄于王世充,兄被诛。”这种家族内部的血腥倾轧,暴露出乱世中道德伦理的脆弱性。

二、政治投机:从生死对头到秦王府同僚

李世民对杜淹的赦免与重用,成为叔侄关系转折的关键节点。这场政治博弈包含多重考量:

房玄龄的举荐:作为秦王府首席谋士,房玄龄看出杜淹“有筹略”,力主吸纳其进入天策府;

杜如晦的矛盾:面对杀兄仇人,杜如晦最终选择“泣请于秦王”,其动机既包含家族亲情,亦有政治权衡;

李世民的制衡术:通过赦免杜淹,既可瓦解王世充旧部,又能形成对杜如晦的权力制约。

这种微妙平衡在武德七年达到顶点。当时杜淹因牵涉太子李建成政变被流放嶲州,而杜如晦正担任陕东道大行台司勋郎中。叔侄二人虽同朝为官,却始终保持着“王顾左右而言他”的疏离。

三、权力重构:从御史大夫到宰相班子的角力

贞观年间,杜淹与杜如晦的权力版图发生戏剧性变化:

杜淹的崛起:从流放犯到御史大夫,再到检校吏部尚书,其晋升速度堪称“坐火箭”;

杜如晦的巅峰:作为“秦王府十八学士”之首,主持制定《唐律》,与房玄龄共掌朝政;

叔侄制衡:在吏部尚书任上,杜淹“前后举荐四十余人”,形成独立于关陇集团的政坛新势力。

这种权力格局在贞观二年达到微妙平衡。当杜淹病重时,李世民亲往探视并赐帛三百匹,而杜如晦正以尚书右仆射之职总理朝政。叔侄二人虽同处权力核心,却始终保持着“相敬如冰”的距离。

四、历史回响:家族叙事与政治伦理的双重变奏

杜淹与杜如晦的关系,折射出隋唐之际的政治文化特征:

门阀政治的余绪:京兆杜氏作为“五姓七望”之一,其家族成员的政治选择直接影响政权更迭;

道德困境的突破:杜淹为求自保不惜诬告亲人,杜如晦为大局忍辱求情,均突破传统伦理;

制度创新的必然:李世民通过“房谋杜断”的宰相班子,逐步削弱门阀势力,推动科举制发展。

这种矛盾在《贞观政要》中留下深刻印记。当魏徵谏言“偃革兴文”时,杜淹与杜如晦联名支持,展现出超越家族恩怨的政治理性。而杜如晦病逝后,李世民“三哭于宫”的举动,既是对能臣的惋惜,亦是对权力制衡失效的隐忧。