公元前589年的鞌地(今山东济南),晋齐两国铁骑的碰撞不仅改写了春秋争霸的格局,更让齐顷公的名字与这场以少胜多的经典战役永远绑定。作为齐国霸业最后的掌舵者,齐顷公的军事决策与政治失误,在鞌之战的硝烟中暴露无遗。

一、战前格局:齐侯的霸权迷梦与晋国的复仇怒火

齐顷公即位时,齐国仍保有齐桓公时代的军事余威。其父齐惠公通过“洮之会”稳定中原局势,为齐顷公留下“称霸中原”的政治遗产。然而,这位年轻君主的选择却将齐国推向深渊:

轻慢外交:齐顷公以“戏耍诸侯”为乐,在接见晋使郤克时,竟因郤克驼背而“母笑于宫”,这种侮辱直接导致晋国“伐齐救鲁”的军事行动;

战略误判:面对晋国联军,齐顷公盲目自信,宣称“余姑翦灭此而朝食”,这种轻敌心态在《左传》中被记载为“不介马而驰之”;

联盟瓦解:齐国曾构建的“鲁-卫-曹”同盟,因齐顷公对鲁国的持续压迫而崩溃,鞌之战前夕,鲁国已倒向晋国阵营。

这种战略短视,在晋国联军压境时显露出致命缺陷。当晋军统帅郤克提出“退避三舍”的古典战法时,齐顷公的回应是“再鼓之而败”,将齐军带入马陵道般的绝境。

二、鞌地决战:从闪电突击到全线崩溃

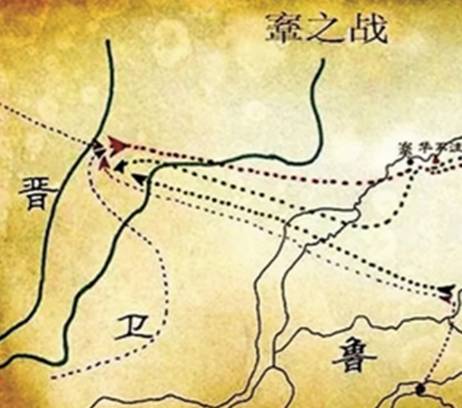

六月十七日的鞌地战场,齐顷公的军事冒险达到高潮:

骑兵突袭:齐军以“赤旂象舆”的精锐骑兵为先锋,试图复制先祖庄公“长勺之战”的胜利。这种战术在初期确实打乱晋军阵型;

战术僵化:当晋军采用“倗车”战术(战车并列推进)稳住阵脚后,齐顷公未能及时调整部署,反而下令“灭此朝食”,导致齐军陷入消耗战;

外援断绝:原本承诺出兵的卫国、曹国按兵不动,齐军侧翼完全暴露。晋将韩厥率军迂回包抄,切断齐军退路。

这场持续六个时辰的会战,最终以齐军“三战三北”告终。齐顷公在亲信逄丑父的保护下“易服逃遁”,其战车甲胄成为晋军战利品,悬挂于徐州城头示众。

三、战后余波:从霸主陨落到城下之盟

鞌之战的失败,标志着齐国霸权的彻底终结:

外交屈辱:齐顷公被迫与晋国签订“鞍之盟”,承诺“世世子孙无相害也”,这是齐国自桓公以来首次承认他国霸权;

领土割让:齐国将汶阳之田割让给鲁国,并支付“济西之田”作为战争赔款,国力遭受重创;

内部动荡:齐国贵族对顷公的不满爆发,大夫国佐发动“宫阙之变”,虽未成功但动摇国本。

这种连锁反应在十年后的“麻隧之战”中达到顶点。当晋国联合诸侯再次伐齐时,齐顷公已无力组织有效抵抗,只能“遣师入晋以自保”。

四、历史镜鉴:军事冒险主义的时代终结

齐晋鞌之战的本质,是春秋军事变革的转折点:

战术进化:晋军采用的“倗车战术”和“迂回包抄”,标志着战车战术从“单兵突进”向“协同作战”转型;

政治军事:晋国通过“尊王攘夷”构建的联盟体系,相比齐国的“武力威慑”更具可持续性;

霸权更迭:鞌之战后,晋国正式取代齐国成为中原霸主,开启“晋楚百年争霸”的新篇章。