在五代十国的纷乱历史长河中,孟昶作为后蜀的末代皇帝,其人生轨迹犹如一颗流星,短暂却闪耀着独特的光芒。他的一生,既有励精图治、开创盛世的辉煌,也有沉溺享乐、国破家亡的悲凉,成为后世研究这一时期历史的重要样本。

少年登基,初露锋芒

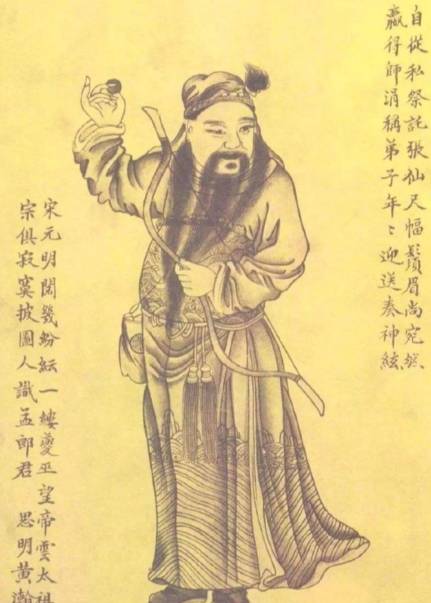

孟昶,初名孟仁赞,字保元,后改名为昶,是高祖孟知祥的第三子。公元934年,孟知祥在成都称帝,建立后蜀政权,然而仅仅七个月后便因病去世,遗诏太子孟昶继位。这一年,孟昶年仅十五岁,面对内忧外患的复杂局面,他展现出了超乎年龄的成熟与睿智。

当时,后蜀朝廷中不乏骄横跋扈的辅政大臣,他们仗着功高权重,对新皇帝并不买账。大将李仁罕恃功骄横,满朝慑服,甚至在朝堂上公然持杖入见,称有病不能拜。孟昶不动声色,在朝堂之上将其逮捕处死,并夷灭其族。这一果断举措震惊朝野,让那些心怀不轨的大臣们不敢再轻举妄动。随后,孟昶又陆续铲除了其他专权贪纵的旧臣,如张业、王处回等,自此开始亲政,稳固了自己的统治地位。

励精图治,国势强盛

亲政后的孟昶,深知百姓对稳定与繁荣的渴望,于是推行了一系列改革措施。他注重农桑,兴修水利,减轻百姓的赋税负担,使得蜀地百姓得以安居乐业。在他的治理下,后蜀的经济迅速得到发展,一时间物阜民丰,国库充盈。

在军事方面,孟昶也取得了一定的成就。广政十年(947年),契丹灭晋,原河东节度使刘知远起兵太原,中原多事。雄武军节度使何重建以秦、成、阶三州归附后蜀,孟昶趁机派孙汉韶攻下凤州,尽有前蜀故地,使得后蜀的疆域得以扩张,国势达到鼎盛。此时的孟昶,踌躇满志,试图在乱世中谋求更大的发展。

沉溺享乐,政局衰败

然而,随着国势的强盛和生活的安定,孟昶逐渐沉迷于享乐之中。他生活奢侈无度,连夜壶都用珍宝制成,称为“七宝溺器”,朝政也日益腐败。他任用了一大批碌碌无为之辈,这些官员们贪污腐化、鱼肉百姓,使得后蜀的政局开始走向衰败。

广政十八年(955年),后周世宗柴荣派兵讨伐后蜀,后蜀军队在战场上节节败退,秦、成、阶、凤四州相继失守。此后,后蜀的国势日益衰微,再也无力与中原王朝抗衡。孟昶虽然也试图进行一些改革,但已经无法挽回败局。

投降北宋,国破身亡

广政二十七年(964年),宋太祖赵匡胤派王全斌等伐蜀。面对宋军的强大攻势,孟昶的军队不堪一击,迅速溃败。孟昶深知大势已去,于是命李昊写表向北宋投降。后蜀灭亡,孟昶从成都押送到北宋京师汴梁(今河南开封)。

在押送途中,成都有数万老百姓冒着生命危险为他送行,人们哭送着,男女老少沿江护送,其中哭得恸绝者数百人,孟昶掩面痛哭,老百姓一直从成都送到键为县,达数百公里,其场面十分感人。这足以证明孟昶在百姓心中还是有着一定的地位和威望的。

孟昶到达汴京后,被授为检校太师兼中书令,封秦国公。然而,仅仅过了七天,他便突然死亡,终年47岁。关于孟昶的死因,历史上一直存在着争议。有人认为他是被赵匡胤害死的,也有人认为他是因病去世。但无论哪种说法都无法改变一个事实:孟昶的时代已经终结了。

历史评价,毁誉参半

对于孟昶的历史评价,历来存在着争议。有人认为他是一位昏庸无道的亡国之君,在统治后期沉迷于享乐,任用庸才,导致政局衰败,最终使后蜀走向灭亡。然而,也有人认为他是一位有为之君,在即位初期能够励精图治,稳定政局,发展经济,改善民生,为后蜀的繁荣做出了重要贡献。

事实上,孟昶的一生既有着辉煌的成就也有着不可忽视的过失。他的故事告诉我们,无论一个人有多么杰出的才能和非凡的成就,都不能忘记初心和使命。否则,就可能会走向衰败和灭亡之路。在今天这个和平与发展的时代里,我们更应该铭记孟昶的历史教训和启示,珍惜来之不易的和平与稳定,为实现国家的繁荣富强而努力奋斗。