雕版印刷术作为中国古代四大发明之一,被誉为“文明之母”,其发明标志着人类信息传播方式从手工抄写向批量复制的革命性转变。综合考古发现与历史文献,雕版印刷术明确发源于唐代(7世纪),并在中后期逐渐普及,成为推动文化繁荣的重要技术支撑。这一结论既有多数学者的共识,也有实物与文献的双重佐证。

一、技术起源:物质积累与工艺融合的必然产物

雕版印刷术的诞生并非偶然,而是唐代以前数百年技术积累的结晶。其物质基础与技术条件可追溯至先秦至魏晋南北朝时期:

造纸术的成熟:东汉蔡伦改进造纸术后,魏晋时期通过帘床抄纸器、涂布技术、染潢工艺等创新,造出薄而坚韧、吸墨均匀的纸张,为印刷提供了理想的载体。

制笔与制墨的精进:先秦发明的笔墨技术经千年改进,至魏晋时期已能满足精细书写的需求,为雕刻反文提供了工具保障。

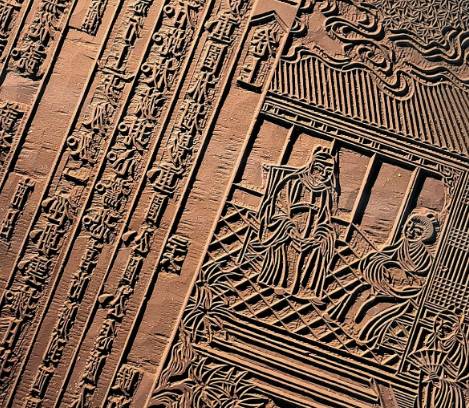

相关工艺的启发:印章的阳文雕刻、石碑拓片的“黑底白字”复制法、纺织业的镂花模板与凸版印花技术,以及佛像模印等工艺,为雕版印刷的图文反向雕刻与批量转印提供了直接的技术范式。

例如,唐代《金刚经》的印刷工艺中,卷首佛像的线条挺劲、刀法圆熟,正是印章雕刻与凸版印花技术融合的体现;而经文墨色均匀、字体浑朴,则得益于造纸与制墨技术的成熟。

二、唐代发明:从宫廷到民间的技术普及

尽管学界对雕版印刷术的具体发明年份存在争议,但唐代作为起源地的结论具有压倒性证据支持:

实物证据:

《金刚经》:公元868年(唐咸通九年)雕印的《金刚经》卷末明确记载“王玠为二亲敬造普施”,其卷首佛像与经文印刷技术已达纯熟境界,被公认为“世界上现存最早的有日期印刷品”。

历书与佛经:敦煌出土的唐《乾符四年(877)历书》《中和二年(882)具注历》,以及韩国发现的唐代武则天时代《无垢净光大陀罗尼经》,均证明唐代已广泛使用雕版印刷技术。

文献记载:

宋代朱翌《猗觉寮杂记》载:“雕版文字,唐以前无之。唐末益州始有墨版。”

王应麟《困学纪闻·经说篇》引《国史艺文志》称:“唐末益州始有墨版,多术数书、小学。”

唐代文献虽未直接记载印刷术发明过程,但民间刻书卖书的盛行(如长安、洛阳的书肆)与五代冯道令国子监雕印“九经”的官府行为,均反映唐代技术已成熟并形成产业。

技术逻辑:

唐代文化繁荣、科举制度推行导致书籍需求激增,而手工抄写效率低下、成本高昂。雕版印刷术的出现,恰好满足了社会对批量复制经典、历书、佛经的需求,其从宫廷赞助(如玄宗令梓行《女则》)到民间商业应用的传播路径,也符合技术扩散的一般规律。

三、技术特征:从单一木板到彩色套印的演进

唐代雕版印刷术以木板雕刻反体阳文为核心工艺,其流程包括:

备料:选用枣木、梨木等纹理细密的木材,锯成规格木板并打磨光滑。

写样与反贴:将文字或图像用毛笔正写于薄纸上,反贴于木板表面。

雕刻:以刻刀按笔画雕刻阳文,使字迹突出于板面。

刷印:在雕版上刷墨,覆纸后用擦子轻压,转印图文。

唐代技术已具备较高水平,如《金刚经》的印刷中,佛像线条流畅、经文字体规范,显示雕刻者对笔画结构与版面布局的精准把控。至宋代,雕版印刷进一步发展出彩色套印技术(如辽代《转轮圣王经》的朱墨双色印刷),而明清时期宫廷雕版(如故宫藏21万余块清代雕版)更将工艺推向极致,用于刊印《四库全书》等典籍及多语种宗教文献。

四、历史影响:从东亚到全球的文化传播

雕版印刷术的发明不仅改变了中国,也深刻影响了世界文明进程:

国内影响:

推动儒家经典、佛经、历书的广泛传播,促进教育普及与文化认同。

催生刻书产业,形成“蜀本”“浙本”“建本”等地域流派,奠定宋代刻书事业的基础。

为活字印刷术的发明(北宋毕昇)提供技术铺垫,形成“雕版—活字”的印刷体系。

国际传播:

唐代印刷品通过丝绸之路传入日本、朝鲜,如韩国发现的《无垢净光大陀罗尼经》即为中国唐代输出。

宋代以后,雕版印刷术经阿拉伯传入欧洲,为古腾堡活字印刷术的诞生提供灵感,推动文艺复兴与宗教改革。