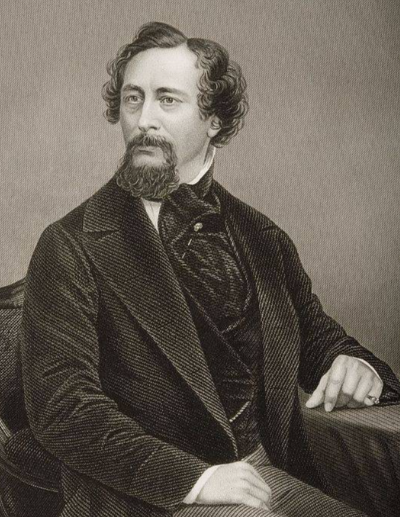

查尔斯·狄更斯(Charles Dickens)作为19世纪英国文学的巅峰人物,以“维多利亚时代的良心”之名,用文字构建了一个既充满现实批判又饱含人性温度的文学世界。他的写作风格融合了现实主义的深刻洞察、浪漫主义的诗意想象,以及独特的幽默与讽刺,形成了跨越时代的艺术魅力。

一、现实主义的锋芒:社会批判的解剖刀

狄更斯的作品始终以工业革命后的英国社会为背景,直面贫困、童工、司法腐败与阶级压迫等尖锐问题。他通过细腻的场景描写与鲜活的人物群像,将社会矛盾具象化为触目惊心的画面。

在《雾都孤儿》中,伦敦东区的贫民窟被描绘成“弥漫着腐臭与绝望的迷宫”,孤儿奥利弗在济贫院与贼窝间的挣扎,揭露了维多利亚时代“慈善机构”的虚伪;而《双城记》以法国大革命为镜像,通过厄弗里蒙地侯爵的残暴与德发日太太的复仇,批判了阶级压迫的恶性循环。狄更斯不满足于表面描写,而是深入制度层面——如《荒凉山庄》中对英国司法体系“拖延、低效与腐败”的揭露,直接推动了19世纪英国司法改革。

他的现实主义并非冷酷的记录,而是饱含悲悯。在《大卫·科波菲尔》中,大卫从孤儿到作家的成长历程,既是个体命运的缩影,也是对“奋斗改变命运”的肯定。这种“在黑暗中寻找光明”的叙事策略,使他的批判更具感染力。

二、浪漫主义的诗性:哥特元素与意象美学

狄更斯的作品中常渗透着哥特式小说的神秘与超现实元素,为现实主义框架增添了奇幻色彩。在《远大前程》中,郝薇香小姐的宅邸“布满蛛网、钟表停摆”,象征着被仇恨冻结的时间;《荒凉山庄》中,伦敦的浓雾与废墟构成“吞噬人性的怪物”,隐喻工业文明的异化。这些场景通过夸张的意象(如《双城记》中“饥饿被缝在破衣烂衫上做补丁”)和象征手法(如《圣诞颂歌》中三个幽灵代表“过去、现在与未来”),将社会问题升华为哲学命题。

他的诗意更体现在对自然与情感的描摹中。《老古玩店》中小奈尔之死的场景,被赋予童话般的纯净与哀婉;《巴纳比·鲁吉》中星空下的睡景,则以静谧的笔触传递出对生命本质的思考。这种“以浪漫解构现实”的张力,使他的作品超越了时代局限。

三、幽默与讽刺:笑中带泪的社会手术刀

狄更斯的幽默从不流于轻浮,而是以夸张的喜剧手法解构社会荒诞。米考伯先生(《大卫·科波菲尔》)是这一风格的典范:他虽负债累累,却始终以“乐观主义”自我麻痹,其经典台词“年收入二十镑,年支出十九镑十九先令六便士,结果是幸福;年收入二十镑,年支出二十镑六便士,结果是痛苦”成为英语文学中的讽刺经典。这种“以乐写悲”的手法,既暴露了小人物的生存困境,又赋予他们尊严与力量。

他的讽刺更直指社会精英的虚伪。在《董贝父子》中,商人董贝将女儿视为“商品交易的工具”,其冷漠与功利主义被狄更斯以冷峻的笔调层层剥露;而《艰难时世》中,工厂主庞德贝通过“自我奋斗”的谎言掩盖剥削本质,其虚伪性在幽默的对话中暴露无遗。

四、人物塑造的典范:平民英雄与人性光谱

狄更斯开创了“平民英雄”的叙事传统,将小人物置于历史舞台中央。奥利弗(《雾都孤儿》)的纯真、斯克鲁奇(《圣诞颂歌》)的救赎、西德尼·卡顿(《双城记》)的牺牲,这些角色虽出身卑微,却以道德勇气对抗社会不公。他擅长通过细节刻画人物:如《双城记》中卡顿临刑前的独白“我现在做的,是我一生中做过的最好、最好的事情”,将一个颓废律师的灵魂升华至英雄境界。

同时,他拒绝脸谱化塑造,而是呈现人性的复杂多面。贾格斯(《远大前程》)作为律师,既冷酷无情又坚守职业操守;郝薇香小姐(《远大前程》)因爱生恨,其扭曲心理源于社会对女性的压迫。这种“圆形人物”的塑造,使他的作品具有永恒的文学价值。

五、语言艺术:英语文学的瑰宝

狄更斯的语言风格历经从粗粝到精致的蜕变。早期作品(《匹克威克外传》)因辍学经历带有口语化特征,但这种“贴近生活的语言”反而增强了真实感;后期作品(《双城记》)则融合了诗意、讽刺与哥特元素,形成“富有力量、极尽夸张、多愁善感、精致优美”的复合风格。他创造的许多表达(如“Scrooge”代指吝啬鬼)已成为英语文化中的固定成语,其语言影响力远超文学范畴。