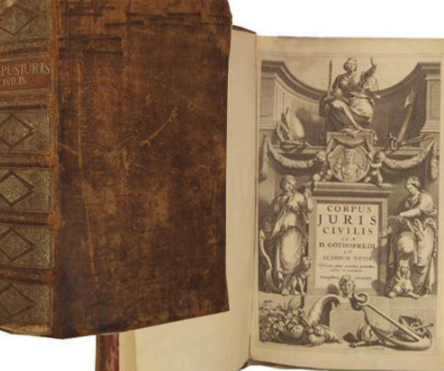

在法学史的浩瀚长河中,"查士丁尼法典"与"民法大全"两个术语常被并列提及,甚至被部分人混用。然而,二者实为整体与部分的关系——《查士丁尼法典》是《民法大全》的核心组成部分,而《民法大全》则是东罗马帝国皇帝查士丁尼一世主导编纂的罗马法体系化成果的统称。这一区分不仅关乎术语的严谨性,更折射出罗马法从零散敕令到系统法典的演进逻辑。

一、《查士丁尼法典》:帝国法令的首次系统化

公元527年,查士丁尼一世即位后,面对东罗马帝国法律体系混乱、新旧敕令矛盾重重的局面,决心通过法典编纂实现"法律统一"。529年,由特里布尼厄斯等10名法学家组成的委员会,历时一年完成《查士丁尼法典》的编纂。这部法典以"敕令汇编"为形式,系统收录了自哈德良皇帝(公元117-138年在位)至查士丁尼时代历任罗马皇帝颁布的法令,通过删除过时条款、统一法律术语,最终形成12卷的成文法典。例如,法典明确废除了"父母可将子女卖为奴隶以补偿他人冒犯"的条款,一定程度上提升了妇女地位,体现了对私权的保护。

534年,随着新敕令的颁布,法典经修订后重新颁布,内容扩展至16卷,成为帝国法律的核心依据。其历史意义在于:首次以官方形式对罗马帝国千年法律遗产进行系统整理,为后续法典编纂奠定了基础。

二、《民法大全》:四部法典的体系化集成

若将《查士丁尼法典》视为"法律原料",则《民法大全》是其经深度加工后的"法律成品"。这一体系由四部法典构成:

《查士丁尼法典》:作为基础,收录皇帝敕令,构成公法与私法的主要来源。

《学说汇纂》:完成于533年,编纂团队从近2000卷罗马法学家著作中精选50卷,涵盖乌尔比安、保罗等39位法学家的理论,解决了司法实践中法律解释混乱的问题。例如,对"契约成立要件"的论述,成为后世大陆法系契约法的理论源头。

《法学总论》(又称《法学阶梯》):作为法学教材,以盖尤斯同名著作为蓝本,系统阐述法律原则、物权、继承和诉讼程序。其简明结构(四卷九十八篇)降低了法律学习门槛,成为拜占庭帝国法律教育的标准读本。

《新律》:收录查士丁尼在534年后颁布的168条新敕令,涉及宗教管理、行政改革等领域,动态补充了法典的时效性。

这四部法典通过"敕令整理—学说提炼—教育普及—动态更新"的逻辑链条,构建了完整的罗马法体系。例如,在物权法领域,《法典》确立"财产无限私有"原则,《学说汇纂》引用乌尔比安名言"法律的最高指导原则是给予每个人应得的权益",《法学总论》则细化所有权、用益物权的分类,形成"原则—理论—规则"的立体结构。

三、术语混用的历史根源与学术规范

"查士丁尼法典"与"民法大全"的混用,源于中世纪欧洲的法律复兴运动。12世纪,意大利波伦亚大学学者重新发现《民法大全》,因其以《查士丁尼法典》为首部且最具权威性,学者们常以"查士丁尼法典"代指整个体系。例如,德国马克西尼安一世于1459年颁布政令,要求帝国法院审判以"共同法律"为基础,这里的"共同法律"即指《民法大全》,但民间仍习惯称其为"查士丁尼法典"。

然而,现代法学研究严格区分二者:

《查士丁尼法典》:特指皇帝敕令汇编,强调其"成文法"属性;

《民法大全》:作为体系化称谓,涵盖法典、学说、教材和新敕令,体现罗马法从"敕令集"到"法律科学"的升华。

这种区分具有现实意义:例如,我国《民法通则》在制定时,既借鉴了《法学总论》中契约自由原则,也吸收了《学说汇纂》对物权变动的理论,这些规范虽源于《民法大全》整体,但直接依据并非单一《查士丁尼法典》。