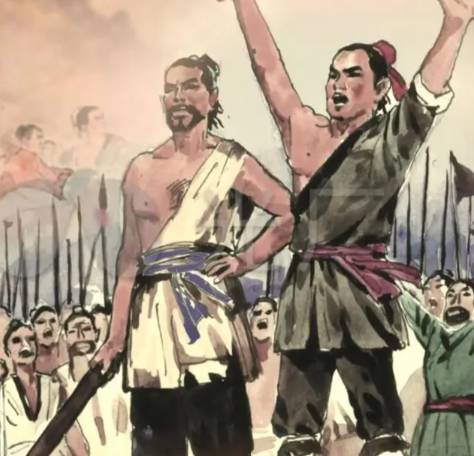

公元前209年,大泽乡的暴雨浇灭了戍卒的希望,却点燃了中国历史上首次大规模农民起义的烽火。陈胜以"王侯将相宁有种乎"的呐喊,在六个月内席卷中原,建立"张楚"政权,却在称王后迅速陨落。这场看似偶然的溃败,实则是多重矛盾交织的必然结果。

一、战略短视:分兵冒进与指挥体系崩塌

陈胜在攻占陈县后,未效仿刘邦"先取关中为根据地"的战略,而是分派周文、吴广等将领四面出击。周文率军西进时,队伍虽号称百万,实则多为临时聚集的流民,既无统一训练,又无后勤保障。当这支乌合之众逼近咸阳时,章邯以骊山刑徒为骨干组建的秦军,凭借标准化兵器与郡县兵制优势,迅速击溃周文部。与此同时,吴广部因内部矛盾溃败,武臣、韩广等将领更是在北方自立为赵王、燕王,形成"派谁出征谁称王"的恶性循环。

这种分兵策略暴露了陈胜缺乏战略纵深意识。对比项羽后来"破釜沉舟"的集中作战,陈胜的分散用兵使起义军陷入"主力被歼、诸将割据"的绝境。正如《史记·陈涉世家》记载,当章邯围攻陈县时,陈胜已无可用之兵,只能亲自督战,最终败逃下城父。

二、权力异化:从"苟富贵勿相忘"到众叛亲离

称王后的陈胜迅速陷入权力腐败的漩涡。他修筑宫殿、设置群臣,生活奢靡程度堪比秦二世。更致命的是,他听信谗言诛杀故友庄贾,甚至拒绝部将救援吴广的请求。这种背弃"共富贵"誓言的行为,导致基层士兵离心。据《资治通鉴》记载,当陈胜派往北方的将领田臧与吴广产生矛盾时,田臧竟假借陈胜之命杀死吴广,足见其权威已名存实亡。

在人才任用上,陈胜同样暴露出致命缺陷。张耳、陈余曾建议联合六国贵族,项梁提出"立楚王后裔"以凝聚人心,均被陈胜拒绝。这种刚愎自用的决策,使起义军失去楚地士族支持。相比之下,刘邦后来凭借萧何、张良等文臣武将的辅佐,方能建立稳固政权。

三、民心流失:纪律涣散与意识形态缺失

起义军初期的"伐无道"口号,虽能激发短期斗志,却缺乏系统性政治纲领。当周文军入关中时,因滥杀官吏、劫掠财物引发关中百姓倒戈。这种"杀人遍野"的暴行,与陈胜最初"尊贤重能"的宣传形成鲜明反差。正如毛泽东在研读《陈涉世家》时指出,陈胜失败的根本原因在于"功成忘本",背离了"富贵勿忘"的初心。

在意识形态构建上,陈胜远不及后来的项羽、刘邦。项羽打出"复立楚国"的旗号,刘邦则以"约法三章"收拢民心。而陈胜的"张楚"政权,既无明确的政治目标,也无稳定的社会基础,最终沦为各路军阀争夺的空壳。

四、秦军反扑:制度优势与军事碾压

尽管秦朝因暴政失去民心,但其军事组织仍具强大战斗力。章邯率领的秦军,依托郡县兵制实现快速动员,标准化兵器保障了作战效率。当陈胜起义军在陈县固守时,秦军已通过荥阳之战解除包围,随后倾全力猛扑陈县。这种军事上的专业性与组织性,与起义军的散漫形成鲜明对比。

《史记》记载,章邯在击败周文后,迅速调整战略,先解荥阳之围,再集中兵力攻打陈县。这种步步为营的战术,暴露了陈胜缺乏应对正规军的经验。当秦军以精锐之师围攻陈县时,起义军已因连月征战而疲惫不堪,最终导致全军覆没。

五、历史启示:农民起义的局限性与转折意义

陈胜起义的失败,本质上是农民阶级局限性的集中体现。缺乏先进指导思想、统一领导核心与长远规划,使起义军难以突破自发斗争的阶段。但这场起义的转折意义不容忽视——它加速了秦朝崩溃,为楚汉相争铺平道路。正如司马迁在《史记》中评价:"陈胜虽已死,其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。"

从大泽乡的星火到陈县的短暂辉煌,再到六个月的迅速溃败,陈胜的命运折射出底层反抗的艰难与复杂。他的失败警示后人:革命不仅需要破局的勇气,更需要立局的智慧;不仅需要点燃火种的激情,更需要守护火种的韧性。这场昙花一现的起义,最终成为历史长河中一面永恒的镜子。