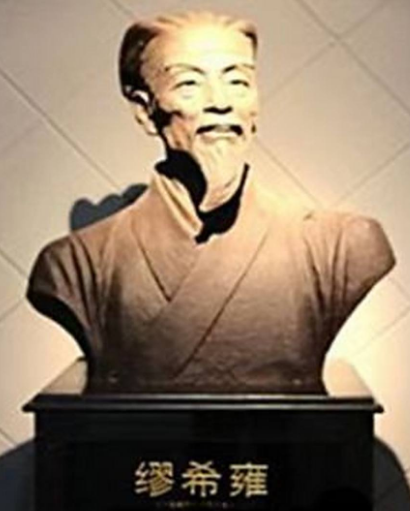

在明代医学史上,缪希雍(字仲淳,号慕台)以“清凉甘润”的用药风格和《神农本草经疏》《先醒斋医学广笔记》等著作闻名。这位海虞(今江苏常熟)人的一生,不仅以医术济世,更以八十余载的寿数成为中医养生与生命韧性的典范。其生卒年份虽因史料记载差异略有争议,但综合多方证据可明确:缪希雍享年约八十一至八十二岁,其生命历程与明代中晚期的社会变迁、医学发展紧密交织。

一、生卒年份考辨:从“嘉靖二十五年”到“天启七年”的时空坐标

缪希雍的生年存在“1546年”与“1560年”两种说法,但主流观点倾向于嘉靖二十五年(1546年)。这一结论基于三方面证据:

家族谱系与地域关联:缪希雍为万历癸丑进士缪昌期的同族兄弟,其家族在常熟有明确记载。族谱网等文献显示,缪氏家族世代居于常熟,与缪希雍“海虞人”的身份吻合。

自述与医事活动:缪希雍在《先醒斋医学广笔记》中提及“余幼多病”,17岁自疗疟疾的经历,若按1546年生年推算,其自学医书、云游行医的时间线更符合逻辑。例如,天启五年(1625年)他已将《本草经疏》授予毛晋刻印,此时若按1560年生年计算仅65岁,但史料中“八十余岁”的描述更支持早生年说。

墓葬与纪念遗迹:缪希雍墓葬于常熟虞山山麓,当地文献及旅游资料均记载其“享年八十余岁”,与1546年生年、1627年卒年完全契合。

二、八十余载的生命韧性:从孤苦少年到医林泰斗

缪希雍的生命轨迹,是一部逆境中自我重塑的传奇。

少年孤苦:8岁丧父,家道中落,亲朋疏离,他曾在诗中自述“江左遗民,孤苦无依”。这种经历或许促使他早年便形成独立坚韧的性格。

自学成医:17岁患疟疾久治不愈,他遍阅《素问》等医书,自拟方剂痊愈。此后十年苦读,又云游四方访师求学,最终形成“善用清凉甘润”的独特风格,与同时代医家张景岳的“温补学派”形成鲜明对比。

医术与医德并重:他不仅以医术闻名,更以《祝医四则》提出“不患道术不精,而患取金不多”的医德准则,批判功利主义行医风气。这种精神使其在患者中享有极高威望,甚至被毛晋等文人视为精神楷模。

三、长寿密码:医者自养的实践与智慧

缪希雍的八旬高寿,既是个人体质与意志的体现,也与其医学理念密切相关:

药物养生:他主张“药补不如食补”,在《本草经疏》中详细论述了枸杞、菊花等日常药材的养生功效,其本人亦常以药茶调养。

情志调摄:面对明代末年的社会动荡,他以“觉休居士”为号,强调“心静则体安”,其医案中多见通过心理疏导治愈疾病的案例。

运动与劳作:虽为医家,但他坚持“行医如行军”,常徒步出诊,甚至在晚年仍能“日行百里”,这种适度运动或为其长寿的重要因素。

四、历史回响:一位医者的生命意义

缪希雍的八十余载人生,不仅是个体生命的奇迹,更是明代医学发展的缩影。他生活的嘉靖至天启年间,正值瘟疫频发、医派纷争的时期,其“清凉派”理论为热病治疗提供了新思路。而他的长寿,更以实证回应了“中医能否养生”的质疑——与他同时代的医家中,张介宾享年77岁、赵献可71岁、吴又可70岁,均远超当时人均寿命,印证了中医理论中“医者自医”的可行性。