在齐鲁大地的历史长河中,曾子墓如同一座沉默的丰碑,承载着儒家文化的深厚底蕴,见证着中华文明的传承与发展。作为春秋战国时期五大圣人之一宗圣曾参的陵墓,曾子墓不仅是一座物质文化遗产,更是中华民族精神家园的重要象征。

历史沿革:从民间传说到官方认证

曾子墓的历史可追溯至春秋战国时期。据《费邑曾氏谱》和《费县志》记载,曾子葬于鲁国武城(今山东省临沂市平邑县魏庄乡南武城村),与父亲曾点之墓相距不远。东汉王符在《潜夫论·浮侈》中提及“曾皙之家”,印证了曾子墓在汉代的知名度。然而,这座陵墓的“官方认证”却经历了一番波折。

明朝成化初年,山东守臣上奏朝廷,称嘉祥县南武山南麓发现悬棺与墓碑,上刻“曾参之墓”。明宪宗朱见深闻讯后,下诏修建陵墓,并多次重修扩建。这一发现虽然引发了后世关于曾子故里的争议,但也使得曾子墓得到了官方的重视与保护。清代乾隆年间,曾子墓再次迎来大规模修缮,乾隆皇帝亲题“宗圣墓”石坊,并设立奉祀生制度,由曾子后裔世代守护。

地理格局:风水宝地与人文景观的交融

曾子墓的选址颇具匠心。在平邑县南武城村,曾子墓背靠曾子山,脚蹬温凉河,形成“背山面水”的吉祥格局。墓地周围农田环绕,古朴宁静,与曾子“厚养薄葬”的理念相契合。墓前植有松柏,封土高耸,直径达20米,历经千年风雨仍保存完好。

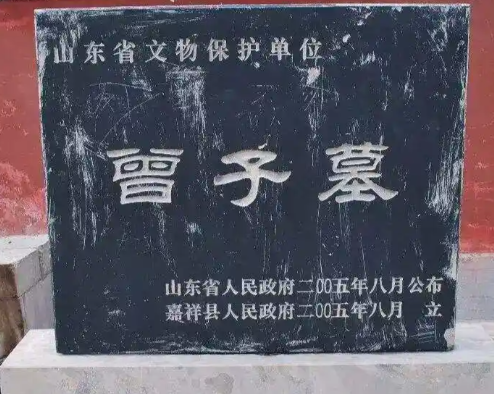

而在嘉祥县满硐乡南武山村西南,另一处曾子墓(曾林)则展现了更为宏大的规模。这座陵墓占地7000余平方米,四周红墙环绕,内设享殿、飨堂、斋房等功能性建筑。墓前立有明成化、清乾隆年间石碑两座,神道两旁罗列石马、石羊等明代石刻,彰显着皇家祭祀的庄严与隆重。1985年,曾子墓被济宁市人民政府列为市级重点文物保护单位,2006年更晋升为山东省文物保护单位。

文化价值:儒家思想的物质载体

曾子墓不仅是曾参的安息之地,更是儒家思想的重要传播载体。曾参以孝著称,其“吾日三省吾身”的修身理念和“慎终追远”的丧葬观念,对后世产生了深远影响。在曾子墓周边,曾子庙、曾子书院、曾子琴堂等文化遗迹星罗棋布,共同构成了一个庞大的儒家文化景观群。

曾子庙作为祭祀曾子的核心场所,始建于周考王十五年(前426年),历经多次重修扩建,现存建筑保留了鲜明的明代风格。庙内宗圣殿供奉曾子彩色塑像,东西配祀子思、孟子,形成了“孔孟颜曾”四圣配享的独特格局。每年春秋两季,来自海内外的儒家学者和曾子后裔都会齐聚于此,举行盛大的祭祀仪式,缅怀先贤,传承文化。

争议与共识:故里之争背后的文化认同

关于曾子故里的争议,是曾子墓历史中一个不可回避的话题。平邑县与嘉祥县均声称拥有曾子的真正埋葬地,并各自引经据典,展开了一场跨越数百年的学术争论。这场争论虽然看似激烈,但背后却蕴含着两地人民对儒家文化的深厚情感与认同。

事实上,无论曾子墓最终花落谁家,它都已经成为中华民族共同的精神财富。在全球化日益深入的今天,曾子墓作为儒家文化的重要地标,不仅吸引着国内外游客前来参观游览,更成为连接海内外华人的文化纽带。通过保护和传承曾子墓这一文化遗产,我们能够更好地弘扬儒家思想,增强民族凝聚力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。