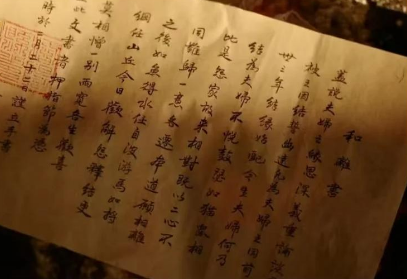

敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代《放妻书》中,"愿娘子相离之后,重梳婵鬓,美扫娥眉"的温婉文字,与《水浒传》中武大郎被毒杀后潘金莲险遭休弃的惊心动魄,共同构成了中国古代婚姻解体的两种极端图景。这两种截然不同的离婚文书——和离书与休书,不仅承载着法律程序的差异,更折射出封建社会婚姻制度中权力与尊严的复杂博弈。

一、法律地位:从协议离婚到单方解约

和离书作为古代协议离婚的法定文书,其法律地位在唐代《唐律疏议》中得到明确确立:"若夫妻不相安谐而和离者,不坐。"这一条款首次以国家法典形式承认夫妻双方自愿解除婚姻关系的合法性。敦煌出土的S.6537号文书显示,唐代和离书需包含三大核心要素:双方自愿离婚声明、财产分割方案(如"所有物笈皆归女家")、祝福性结语("解怨释结,更莫相憎")。这种程式化文本在宋代发展为《名公书判清明集》记载的宗室离婚审查制度,要求文书必须经族亲见证并官府备案。

休书则根植于"七出"制度,其法律渊源可追溯至西周《仪礼·丧服》的"出妻"之礼。汉代《二年律令》明确规定丈夫可因妻子"无子、淫佚、不事舅姑"等七项理由单方面解除婚姻。元代《元典章》更细化休书格式,要求必须载明休妻事由、解除声明及见证人信息。明清律例虽允许女性在"夫有恶疾"等特定条件下提出"义绝",但实际操作中休书仍占据绝对主导地位。

二、权力结构:从双向协商到单向裁决

和离书的协商过程暗含微妙的权力平衡。清代《大清律例》规定,官员和离需削除妻子封诰,平民则要在文书中明确债务分担方式,这种差异化条款反映出社会阶层对婚姻解体的不同规制。但即便如此,女性仍可通过"放夫书"等变通形式争取主动权,如敦煌文书P.3257号记载的"放夫书"案例,妻子以"夫婿不贤"为由提出和离,最终获得族老支持。

休书制度则彻底暴露了男权社会的本质特征。明代《金瓶梅词话》中,西门庆可随意以"嫉妒"为由休弃吴月娘,这种单方面裁决权在法律层面得到强化。清代休书必须包含"三不去"条款的例外说明(如"有所娶无所归"不得休妻),但实际操作中往往被男性亲属操纵。更讽刺的是,休书中的财产分割常流于形式,如《水浒传》中武大郎死后,潘金莲仅能带走"随身衣裳",其余财产尽归武松所有。

三、社会评价:从体面退场到道德审判

和离书在古代社会享有相对正面的评价。敦煌《放妻书》中"一别两宽,各生欢喜"的表述,被后世文人反复引用,成为和平分手的典范。宋代《东京梦华录》记载,士大夫阶层和离后常举办"散伙宴",双方亲友互赠礼物以示和解。这种文化传统甚至延续至清代,如《红楼梦》中贾琏与王熙凤虽关系破裂,仍维持表面和睦,暗合和离文化中的"以和为贵"理念。

休书则始终伴随着道德污名化。元代杂剧《窦娥冤》中,张驴儿父子通过伪造休书陷害窦娥,反映出社会对休书的普遍警惕。明代《大明律》规定,诬告休妻者需处杖刑,侧面证明休书常被用作打击报复的工具。更严重的是,被休女性往往面临"再嫁难"的困境,如《金瓶梅》中孟玉楼被休后,虽家财万贯仍遭媒婆贬低,最终只能低嫁李衙内。

四、文化符号:从情感载体到权力宣言

和离书的文学价值远超其法律功能。敦煌文书中的"放妻书"常采用骈俪文体,融入佛教"因果轮回"思想,如S.2703号文书云:"愿妻娘子相离之后,抚三子各得其所。"这种充满人文关怀的表述,使和离书成为研究唐代社会心理的重要文本。宋代以后,和离书更发展为文人抒发情感的艺术形式,如陆游《钗头凤》词前小序提及的"放妻唐氏",其和离书虽未留存,但通过诗词传世,成就了中国文学史上最著名的离婚叙事。

休书则更多作为权力符号存在。清代档案显示,旗人休妻需经宗人府备案,文书必须使用满汉双语书写,这种制度设计强化了休书的官方权威性。在民间,休书常被改造成诅咒工具,如《聊斋志异·江城》中,丈夫高蕃所写休书被妻子江城施法反噬,成为惩戒男性专权的奇幻叙事。这种文化投射,反映出底层社会对休书制度的集体反抗。