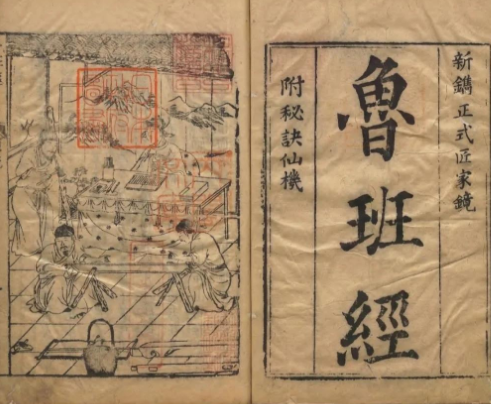

在中国古代典籍中,《鲁班书》因其神秘色彩与禁忌属性被称为“第一禁书”。这部托名鲁班所著的土木建筑奇书,不仅记录了榫卯结构、鲁班尺等传统技艺,更因中下卷记载的“续命术”“定根法”“五鬼运财”等玄术,被历代统治者列为禁毁对象。其禁毁背后,是技术垄断、巫术恐慌与政治权力交织的复杂历史逻辑。

一、技术垄断:军事机密与行业壁垒的双重封锁

《鲁班书》中记载的“云梯”“钩强”等攻城器械设计,直接关联国家军事安全。据《墨子·公输》记载,鲁班曾为楚国制造云梯攻打宋国,其技术细节若被敌对势力掌握,将威胁统治根基。明代《鲁班营造法式》虽侧重建筑风水,但清代版本中仍保留“千斤拖山榨”“九牛造”等机关暗器设计,这些技术若被民间滥用,可能引发社会动荡。

更关键的是,工匠行业通过《鲁班书》构建技术壁垒。书中“鲁班真尺”“曲尺之图”等测量工具的使用方法,需配合“镇宅符咒”“上梁秘语”等仪式方可生效,形成技术-巫术的复合体系。这种知识垄断使工匠阶层得以维持社会地位,但也引发统治者对“技术民粹化”的警惕——若工匠掌握超越统治阶层的技术话语权,将动摇社会秩序。

二、巫术恐慌:儒家正统与民间信仰的激烈冲突

《鲁班书》下卷记载的“续命术”“美女脱衣法”“招蛇建房”等玄术,严重冲击儒家伦理体系。汉代“罢黜百家”后,巫蛊之术被视为“怪力乱神”,与“天人感应”思想格格不入。书中“九龙化骨水”“五瘟法”等医疗咒术,虽反映古代工匠对自然疗法的探索,却被附会为“邪术”,引发统治阶层对“巫术治国”的联想。

更致命的是“缺一门”诅咒的传播。传说鲁班因妻子乘木鸢坠亡,遂立誓“学此术者必遭鳏、寡、孤、独、残之一”,这种道德枷锁与生理威胁的双重束缚,使《鲁班书》成为民间禁忌。统治者借此强化“巫术有害”的官方叙事,如明代《大明律》明确规定“凡阴阳术数,非经礼部考试者,不得私习”,将《鲁班书》纳入文化清洗范围。

三、政治博弈:权力控制与文化清洗的深层动机

历代禁书运动本质是权力对思想领域的控制。秦始皇“焚书坑儒”、汉武帝“罢黜百家”、明清“文字狱”,均以维护统治合法性为目标。《鲁班书》中“封百口法”“铁围城咒”等法术,实为工匠对抗雇主克扣工钱的手段,通过心理威慑维护行业权益。但这种“民间自治”挑战了皇权独尊,统治者需通过禁书摧毁其文化基础。

此外,《鲁班书》的流变过程也暴露政治干预痕迹。现存版本中,明代《鲁班经》侧重建筑风水,清代版本加入大量吉凶宜忌,民国版本则充斥“千杯不醉掌心咒”等商业营销内容。这种内容异化反映不同时代统治者对工匠文化的改造需求——或将其纳入官方风水体系,或贬斥为迷信糟粕。

四、文化隐喻:匠人精神与民间信仰的双重镜像

《鲁班书》的禁毁史,实为一部中国民间文化生存史。其上卷记载的建筑技艺,如“五架屋式图”“正七三间格”,至今仍是研究古代建筑的重要资料;下卷的“镇宅符咒”“上梁仪式”,则折射出工匠对自然规律的敬畏与利用。这种“技术-巫术”的复合形态,恰是民间智慧适应生存环境的产物。

统治者对《鲁班书》的禁毁,未能彻底消灭其文化基因。在湘西土家族“半夜敬鲁班”传说中,工匠仍通过秘密仪式传承技艺;在山西古建筑中,鲁班尺的“压白”尺寸仍被严格遵循。这种“禁而不绝”的现象,证明民间文化具有超越政治权力的生命力。