在中国北方历史的长河中,乌桓作为东胡族系的重要分支,曾以游牧民族的独特姿态活跃于草原与中原的交界地带。这个起源于大兴安岭山脉南段的民族,其活动范围横跨今内蒙古东南部、辽宁西部及河北北部,最终在历史演进中融入汉族、鲜卑等民族。通过考古发现与历史文献的交叉印证,乌桓的地理足迹与文化影响得以清晰呈现。

一、发祥地:大兴安岭南段的乌桓山

乌桓的族名源于其最初的聚居地——乌桓山。据《后汉书·乌桓传》记载,秦末匈奴击破东胡后,部分余部退保乌桓山,由此得名。现代考古学界通过碳十四测定与地理坐标比对,确认乌桓山位于今内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗北部,属大兴安岭山脉南段余脉。该区域主峰海拔约642至680米,地处北纬43°至44°、东经119°至120°范围内,距天山镇约15公里,现属罕山林场自然保护区。

乌桓山不仅是地理坐标,更是乌桓人的精神象征。其“赤山”别称源于乌桓人对太阳的崇拜——北方游牧民族依赖赤日取暖,乌桓人甚至将穹庐(帐篷)门朝东以迎日出。这种文化记忆在南迁后仍被保留,如辽东地区的“渔阳赤山”即被视为对故土的纪念性命名。

二、鼎盛期:西拉木伦河与老哈河流域

汉武帝时期,乌桓摆脱匈奴控制后,主要活动于西拉木伦河(饶乐水)与老哈河(托紇臣水)交汇的辽河上游地区。这一区域水草丰美,适合畜牧业发展,乌桓人在此建立了以穹庐为居、马牛羊为生的游牧经济体系。考古发现印证了这一时期的繁荣:1956年辽宁西丰乌桓墓葬出土的数万件文物中,既有铁制兵器(箭镞、马衔),也有农具(铁锄、铁斧),证明乌桓已进入铁器时代并掌握农耕技术。

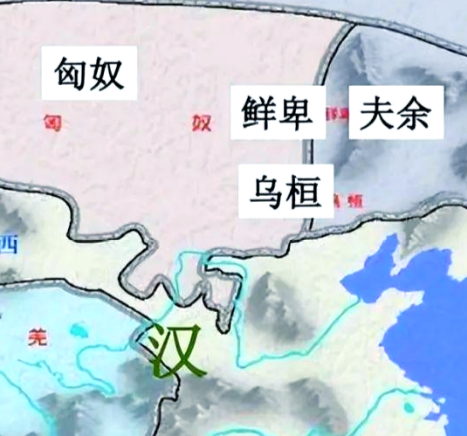

政治上,乌桓形成部落联盟制度,首领“大人”由选举产生,统辖数十个至数百个邑落(家族单位)。东汉初年,乌桓趁匈奴分裂之机,将势力扩展至渔阳、右北平、辽东等五郡塞内,其疆域西达鄂尔多斯草原,东接扶余国,南与幽州刺史部接壤,成为汉匈之间的缓冲力量。

三、南迁与融合:从塞外到中原的文明交融

乌桓的南迁始于汉武帝时期。为分化匈奴势力,汉朝将乌桓迁至上谷、渔阳、右北平、辽东、辽西五郡塞外,并设立护乌桓校尉监护。这一政策深刻改变了乌桓的生存方式:

经济转型:南迁后,乌桓逐渐从纯游牧转向半农半牧,粮食依赖中原输入,史称“米常仰中国”。

文化融合:乌桓吸收汉族葬俗,采用棺椁入殓,并出现“歌舞相送”的仪式;宗教信仰中,萨满教与汉族天地崇拜并存,祭祀用牛羊并焚烧以通神灵。

军事影响:东汉末年,乌桓骑兵成为北方重要军事力量。袁绍曾以和亲拉拢乌桓,其子袁尚、袁熙投奔乌桓后,蹋顿单于统率三郡乌桓,拥兵十万,控制辽东、辽西、右北平地区。

建安十二年(207年),曹操亲征乌桓,在白狼山之战中斩杀蹋顿,收降二十余万部众。此后,曹操将万余落乌桓精壮迁至中原,编入军队,号称“天下名骑”。这些乌桓骑兵在官渡之战、赤壁之战等战役中发挥重要作用,加速了民族融合进程。

四、历史余响:乌桓文化的现代印记

乌桓虽在三国后逐渐消失于史籍,但其文化基因仍留存于北方民族中:

地理命名:内蒙古赤峰市仍保留“乌兰坝山”(乌桓山别称)的地名,见证着乌桓与蒙古族的文化联系。

民族融合:五胡十六国时期,乌桓与匈奴混血后代“铁弗人”建立大夏国;部分乌桓人融入鲜卑,最终随北魏汉化政策同化为汉族。

考古实证:内蒙古凉城县出土的“晋乌丸归义侯”金印,证实西晋时期乌桓贵族接受中原册封;和林格尔汉墓壁画中的“宁市中”场景,生动描绘了乌桓与汉族互市的繁荣。