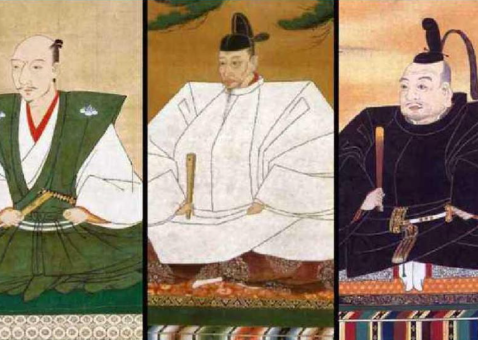

日本战国时代(1467-1615年)的百年乱世中,织田信长、丰臣秀吉、德川家康三位“战国三杰”以截然不同的风格改写了历史走向。尽管三人均以统一日本为目标,但最终笑到最后的,是那位以隐忍著称的“乌龟”——德川家康。这场持续半个世纪的权力博弈,本质上是三种生存哲学的终极对决。

一、织田信长:以革新破局的“革命者”

作为三杰中最早崛起者,织田信长以“天下布武”为纲领,用颠覆性的军事改革与政治手段打破旧秩序。桶狭间之战中,他率2000精兵奇袭今川义元4万大军,以暴雨为掩护直取敌方本阵,创造了日本军事史上最经典的以少胜多案例。此后,他引入欧洲火绳枪并首创“三段击”战术,在长筱之战中彻底击溃武田家精锐骑兵,宣告冷兵器时代的终结。

信长的革新远不止于战场。他推行“兵农分离”政策,将武士从土地束缚中解放;整顿交通网络,促进商品经济流通;甚至以“佛敌”身份火烧比叡山,打破宗教对政治的干预。这些举措使织田氏在1582年控制日本66国中的30国,距离统一仅一步之遥。然而,本能寺之变中,这位“第六天魔王”被家臣明智光秀叛杀,其未竟事业由部将丰臣秀吉继承。

二、丰臣秀吉:以权谋统一的“过渡者”

出身贫农的丰臣秀吉,凭借卓越的军事才能与政治手腕完成信长未竟之业。贱岳之战中,他利用柴田胜家军队撤退时的混乱,以“七本枪”突击队瓦解敌军,确立织田系内部领导权。1590年小田原之战后,秀吉通过“刀狩令”收缴民间武器,以“太阁检地”重新丈量土地,将全国大名纳入严格的“参勤交代”体系,首次实现日本名义上的统一。

但秀吉的野心远不止于此。1592年与1597年,他两次发动侵朝战争(文禄·庆长之役),试图建立以日本为中心的亚洲秩序。然而,明军与朝鲜联军的顽强抵抗,暴露了丰臣政权外强中干的本质。1598年秀吉病逝前,将幼子丰臣秀赖托付给五大老,却未能平衡德川家康等实权派势力,为政权崩溃埋下伏笔。

三、德川家康:以时间制胜的“终极赢家”

与前两位“革命者”不同,德川家康的胜利是“生存哲学”的胜利。他6岁成为今川氏人质,15岁经历父亲被暗杀的家族剧变,这些经历铸就了其隐忍克制的性格。三方原之战中,他虽被武田信玄击败,却通过撤退时的严明军纪赢得部下敬重;关原之战前,他故意示弱以麻痹石田三成,暗中拉拢东军诸侯,最终以18万联军对决西军8万,用半天时间结束战国时代。

家康的统治智慧更体现在制度设计上。1603年就任征夷大将军后,他颁布《武家诸法度》,严格限制大名军事力量;推行“参勤交代”制度,迫使诸侯每隔一年到江户居住,消耗其经济实力;实行“兵农分离”深化版,将武士彻底转化为世袭职业军人。这些政策使日本进入260余年的和平时期,德川幕府也成为亚洲最稳定的封建政权之一。

四、历史选择的深层逻辑

三杰的成败,本质是三种发展模式的竞争:

信长模式代表激进革新,其失败源于个人权威与制度建设的失衡;

秀吉模式体现权谋整合,但过度扩张导致资源透支;

家康模式则通过制度构建实现可持续统治,其“让对手犯错”的战略耐心,恰与日本列岛的地理封闭性形成共振。

江户时代流传的民谣“织田捣米,丰臣做饼,德川坐享其成”,生动揭示了这一历史逻辑。当信长的火枪与秀吉的权谋成为历史注脚时,家康建立的幕府体制却持续影响日本至今——这种“以时间换空间”的智慧,或许正是东方政治哲学中最深刻的生存之道。